年輪年代・炭素14年代法と弥生・古墳時代の年代遡上論

本稿は「九州の歴史と文化を楽しむ会」で2010年4月17日および

5月15日に講演した論文を7月に加筆修正したものです。

2010/07/27

鷲崎弘朋

Ⅰ 木材の年輪年代法

1:暦年「標準パターン」

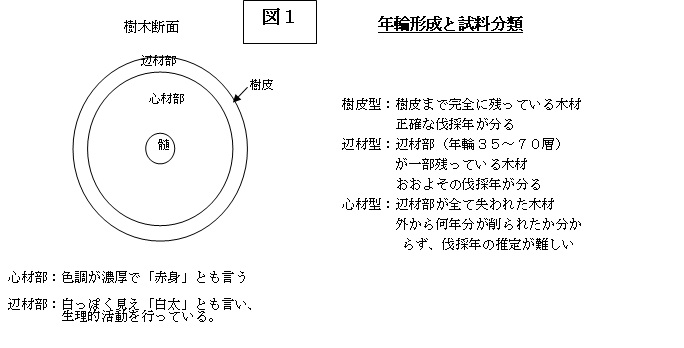

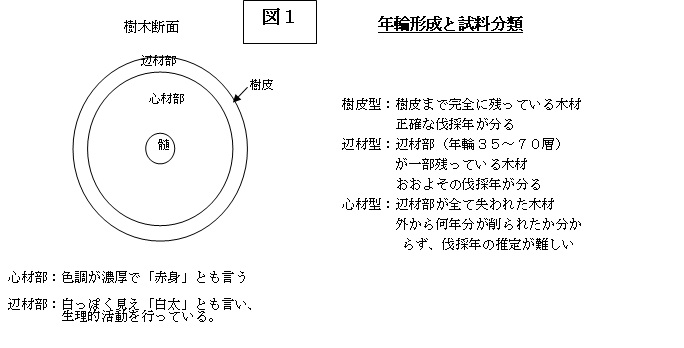

温帯・寒帯など気候の年周期(春夏秋冬)が明瞭な地域の樹木は1年毎に年輪を形成する(図1)。同じ地域の同一種類(例えばヒノキ)同士であれば、同じような年輪変動を示す。これを利用し、現代から過去に遡り同一種類の樹木試料(現生木・古建築木材・遺跡出土木材など)を集め、計測した年輪幅を時系列で繋ぎ合わせ、モノサシとなる暦年「標準パターン」をまず作成する。次に、調べる樹木(その段階では年次不明)の年輪パターンを暦年「標準パターン」と照合し伐採年代(あるいは枯死年代)を求める。これが、年輪年代法である。

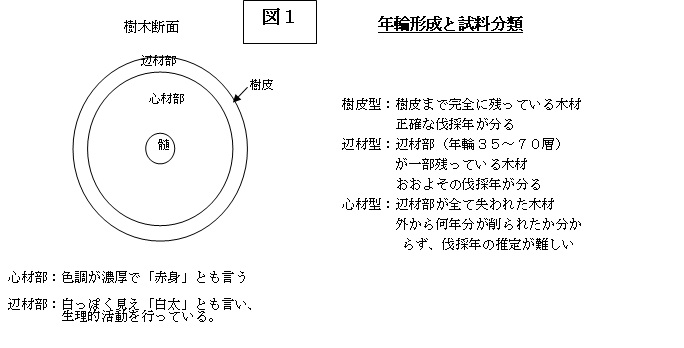

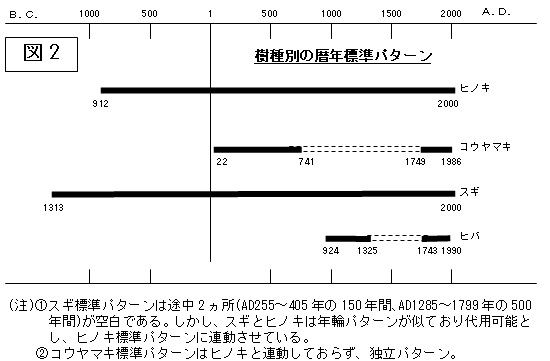

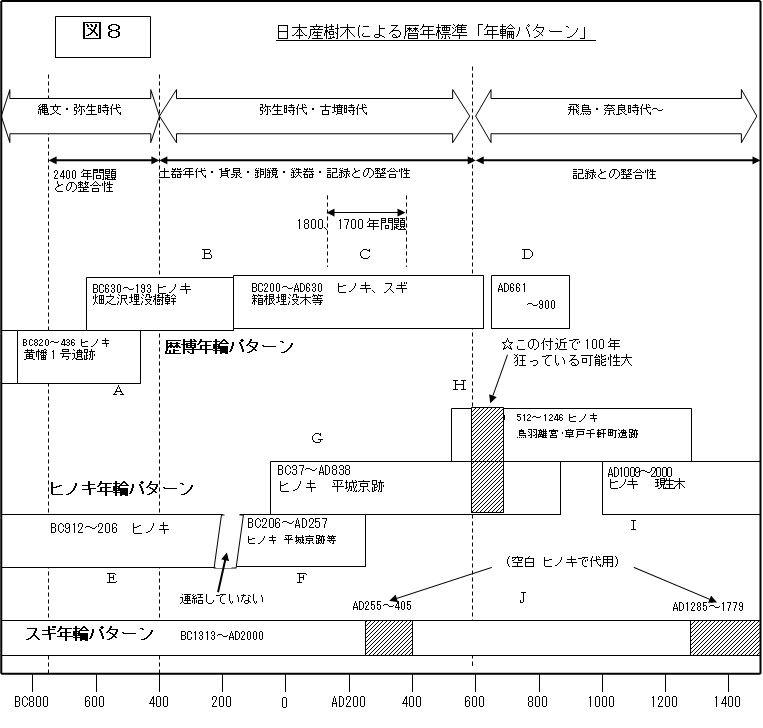

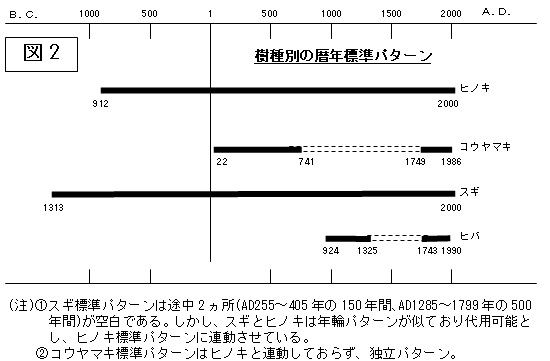

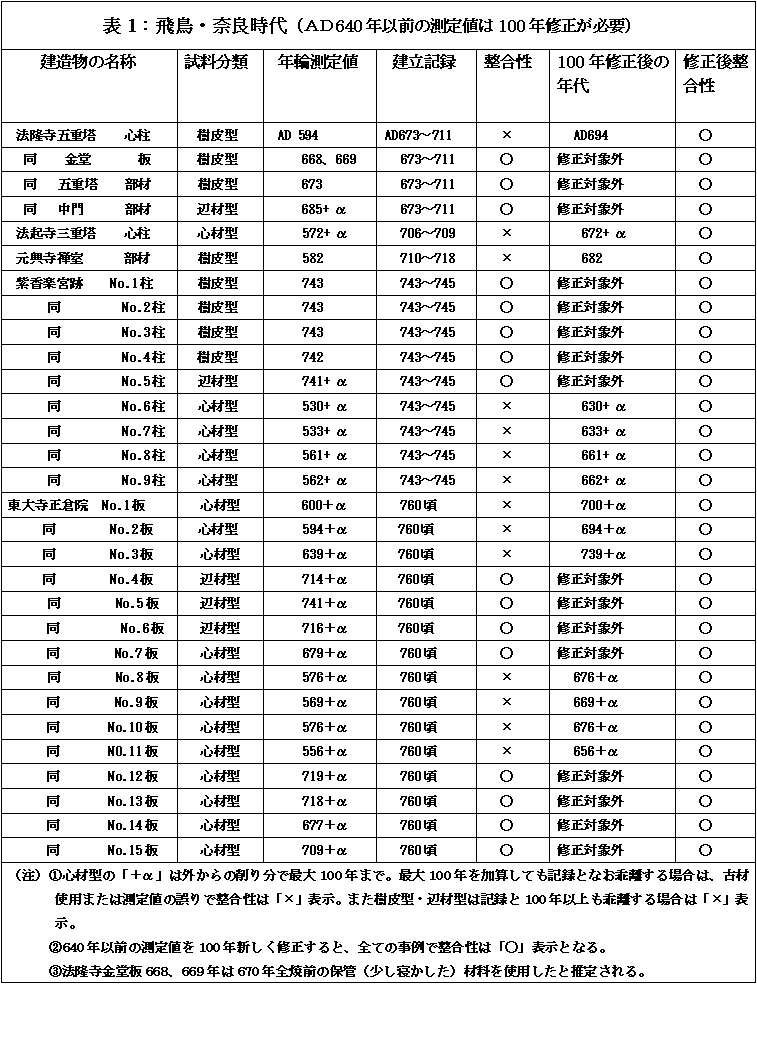

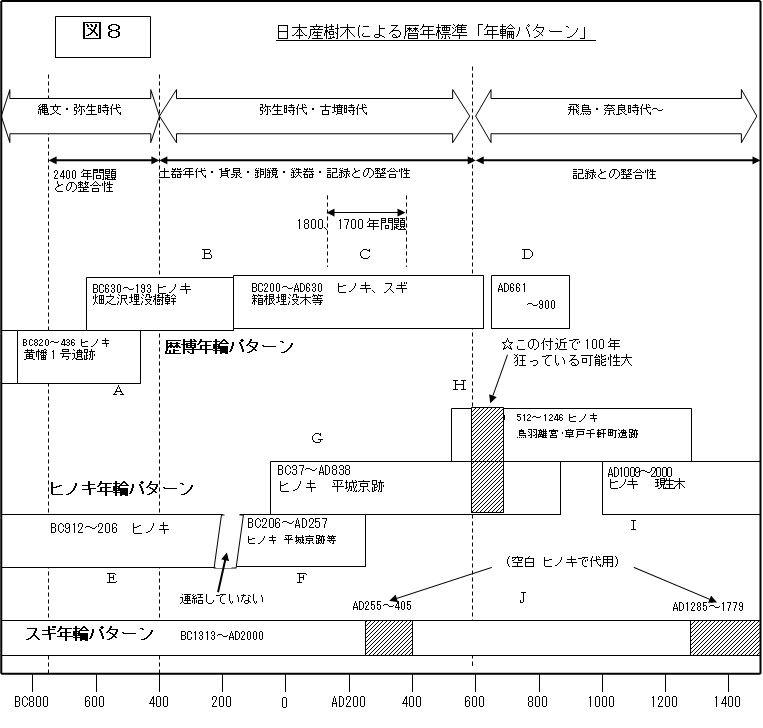

日本では、奈良文化財研究所の光谷拓実氏が1980年から研究を開始し、ヒノキ、スギ、コウヤマキ、ヒバの標準パターンが作成されている(図2。光谷拓実「年輪年代法と文化財」―『日本の美術』421号2001年に鷲崎加筆。ただし基礎データは非公開でブラックボックス化している)。なお、スギの標準パターンはヒノキに連動し作成されており、ヒノキが100年狂えばスギも100年狂う。この年輪年代法により、弥生中後期および古墳開始期が通説より100年遡上し、邪馬台国が古墳時代と重なった。そして今や、この年代遡上論は邪馬台国畿内説を支える最大の根拠となっている。しかし、この100年遡上論は完全な誤り。基本となる標準パターンの作成時、飛鳥時代のAD640年頃で年輪パターンの接続に失敗し、奈良時代~現代は正しいが、それ以前(弥生中後期~古墳~飛鳥時代)は100年古く狂っている(表1、表2参照。ほとんどがヒノキで、一部はスギ)。

2 飛鳥・奈良時代

①まず、法隆寺五重塔心柱は594年伐採と測定されたが、法隆寺は670年に全焼(『日本書紀』)、7世紀末~8世紀初の再建とされる。100年の誤差が生じ現在でも理由不明のままで、光谷氏も「多くの新説を期待するのみ」とするだけである。法起寺三重塔心柱(測定年代572+αに対し706年建立:『聖徳太子伝私記』)や元興寺禅室部材(測定年代582年に対し建立は710~718年:『元興寺縁起』)も同様である。現状は100年前の古材再利用と苦しい説明をしているが、年輪年代を100年修正して、全て新材のヒノキとするのが正しい。五重塔や三重塔の心柱は建築(免震)構造上もっとも重要で、100年前の古材を使用するなど考えられない。

②滋賀県紫香楽宮跡から9本のヒノキ柱根が出土し、No.1~4は樹皮型、No.5は辺材型で、『続日本紀』の記録(紫香楽宮は742年に建設を開始し745年に短期間都とした)と一致する。ところが、No.6~9は心材型で最外年輪は530~562年の形成と判定された。そうすると、『続日本紀』とは200年の違いがある。ヒノキでは年輪1層(1年)は平均1mmで、200年では半径ベースで20cm直径ベースでは40cmにもなる。No.6~9は直径40~50cmの掘立て柱で、直径80~90cmの原木を外から40cmも削り仕上げた柱とは考えられない。心材型柱根(丸太)を建造物の構造材として使用する場合、削り取られる年輪数は辺材部(年輪35~70層)を含め、最大約100層である。ということは、No.6~9柱は測定値に100年の狂い(記録との違い200年から最大削り分100年を引いた残り100年)がある。もし測定値が正しければ、100年前の古材使用としなければならない。

③東大寺正倉院の事例でも、AD640年以前の測定値を示すNo.1~3、No.8~11も全く同様である。このように、記録と照合可能な14事例(法隆寺五重塔心柱・法起寺三重塔心柱・元興寺禅室部材・紫香楽宮跡No.6~9柱・東大寺正倉院No.1~3板、No.8~11板)では、AD640年以前の測定値が全て100年狂っている。これら以外に記録と検証可能な事例は存在しない。仮に測定値が正しければ、14事例(表1で「×」表示)は全て100年前の古材利用となるが、それは有り得ない。

3 弥生中後期・古墳時代

弥生中後期・古墳時代も年輪年代が100年古く狂っているのは同様である(表2)。

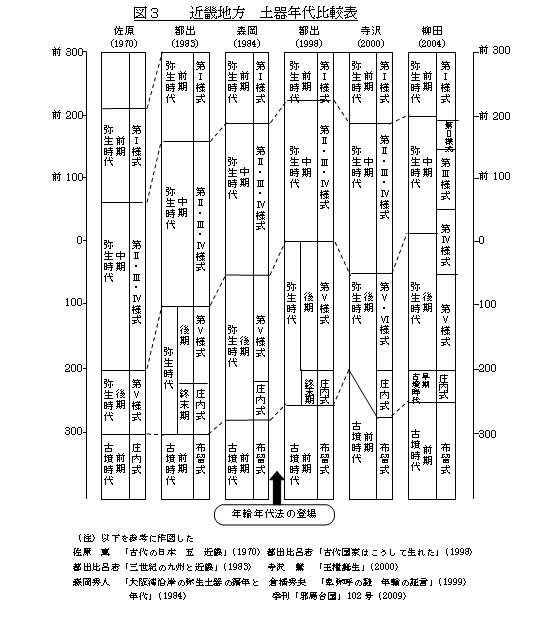

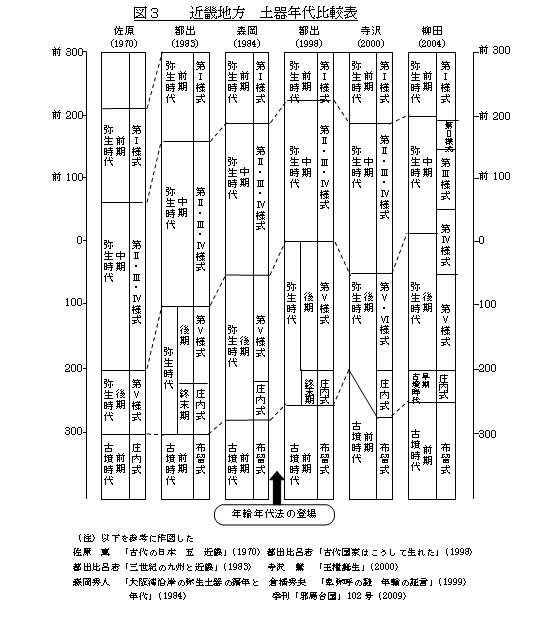

①大阪府池上曽根遺跡のヒノキ柱根No.12はBC52年伐採と測定されたが、同時に出土した土器(弥生Ⅳ―3様式)の最新年代論(図3:寺沢薫案、2000年。柳田康雄案、2004年)とも合わない。弥生Ⅴ様式初頭の土器に貨泉(中国でAD14~40年の短期間に鋳造された銅銭で、年代論の重要な定点)が入れられた状態で出土し(大阪府瓜破遺跡)、Ⅳ様式とⅤ様式の境界はAD1世紀後半~末となる。従って、Ⅳ―3様式の土器はAD1世紀中頃~後半とする従来通説が正しく、年輪年代が100年狂っている。寺沢薫氏は年輪年代が正しいとの前提で古材利用とあっさり片付けているが、年輪年代が100年狂っていると判断するのが妥当である。同様に、滋賀県二之畦横枕遺跡も100年狂っている。

②奈良県纏向の石塚古墳(残存辺材部2.0cmのヒノキ板で、177年+α。推定190~200年伐採)、勝山古墳(残存辺材部2.9cmのヒノキ板で、199年+α。推定200~210年伐採)も、周濠から同時に出土した布留0式の土器年代(従来通説は300年以降。最近は280~300年とする考古学者が多い)と合わない。石塚・勝山古墳も、測定値より100年新しいAD290~320年の築造が正しい(ほぼ従来通説通り)。

③兵庫県武庫庄遺跡のヒノキ柱根の最外年輪がBC245年の形成と判定された。この柱根は年輪617層の老樹木で辺材部が2.6cm残存し、しかも年輪密度が極めて高いことから辺材部はほぼ完存しているものと見なされ、伐採はBC245年に限りなく近いと判定された。同時に出土した土器(弥生Ⅲ様式)と約200年も違う。年輪年代を100年修正しても、なお50~100年の開きがある。遺跡の年代を通説より50年程度古く見るか、または50年前の古材使用で説明可能である。あるいは、残存辺材部2.6cmをもって「辺材部はほぼ完存している」と見なしたことに問題があるのかも知れない。光谷氏も「(同時に出土した)土器と200年も違い、実に頭が痛い問題」「池上曽根遺跡の場合と同様、実に大きな問題」と述べ、未解決のままである。岡山県南方遺跡も全く同様である。弥生・古墳時代は明確な記録が存在せず、年輪年代の妥当性の検証が難しい。土器・鏡・貨泉・古墳型式・埴輪等との共伴(同時期性が確実なケース)による従来の編年に頼ることになる。このため、検証可能な事例は非常に少なく表2の6事例に絞り込まれるが、測定値が100年狂っているのは明白である。

4 コウヤマキ(高野槙)標準パターン

表1・表2では、ヒノキ(および連動するスギ)標準パターンを検証した。このほかにコウヤマキ標準パターンが存在する(図2)。当初、作成者の光谷拓実氏はヒノキとの連動を試みたが照合は失敗した。そこで、コウヤマキのAD286~695年の410層を抜き出しヒノキと照合したら、なんとか成功したとする(『年輪に歴史を読むー日本における古年輪学の成立』同朋舎、1990年)。しかし、その相関係数は0.258と非常に低い。ちなみに、相関係数は±1で完全一致、0に近づくほど相関度は低く(悪く)なる。標準パターン同士の相関係数として0.258は異常に低く、とても照合成立(連動している)とは言えない。

ただ、この標準パターンの186~741年は平城京跡(12本)と隣接する法華寺跡(3本)の丸太15本から作成されている。平城京跡出土の12本は平城京時代(710~784年)に伐採されたのであろう。そうすると、標準パターン先端の741年は平城京時代のほぼ中央年に仮置き状態にあるので、狂っても±40年以内である。従って、大阪府狭山池遺跡出土の樋(ため池から水を出す装置で、コウヤマキ製)の測定値616年伐採はほぼ妥当であろう(狂っても40年以内)。また、奈良県香芝市下田東遺跡の2号墳周濠から出土したコウヤマキ製の木棺底板(辺材型)の測定値449年+αすなわち450年代伐採もほぼ妥当であろう。

5 事例検証からの除外

①例えば滋賀県瀬田唐橋は除外した。橋脚角材のヒノキ3本の最外年輪は、548年、617年、548年と判定された。しかし、3本共に心材型で何年分が削り取られたか判然としない。さらに、治山治水がほとんど行われなかった古代は洪水で橋はしばしば流失し、何度も架け替えられた可能性が高い。672年の壬申の乱の時、大海人皇子(後の天武天皇)軍と大友皇子軍が瀬田唐橋で戦っている。しかし、問題のヒノキ角材が壬申の乱の当時のものと即断できず、伐採年と壬申の乱672年を直結して論ずることは出来ない。

②弥生遺跡から出土する木材も同様である。弥生遺跡の存続期間は数百年に及ぶことが多く、出土木材と土器の共伴関係が明確でない限り、測定値はあまり意味を持たない。例えば、滋賀県下之郷遺跡・兵庫県東武庫庄遺跡の例では土器年代との関係が今ひとつ明確でない。下之郷遺跡では出土した木製の楯はBC200年頃?の伐採と判定され、出土土器より相当古いとされるが、それ以上のことは分らない。

③また、木工品・工芸品は心材部を大きく削り取り加工することが多く、検証事例から原則除外すべきである。例えば、東大寺正倉院宝物の長方机第17号は心材部を大きく削っているため最外年輪はAD381年で、正倉院建立760年頃とは約380年も違い、全く参考にならない。もちろん、樹皮型・辺材型なら検証可能。ただし木工品・工芸品は、良質な材料を保管し少しずつ使用することがあり、伐採年と使用年が数十年単位で狂うことがあるので要注意。これらを考慮すると、標準パターンが正しいか否かを検証できる事例は、表1・表2に絞り込まれる。

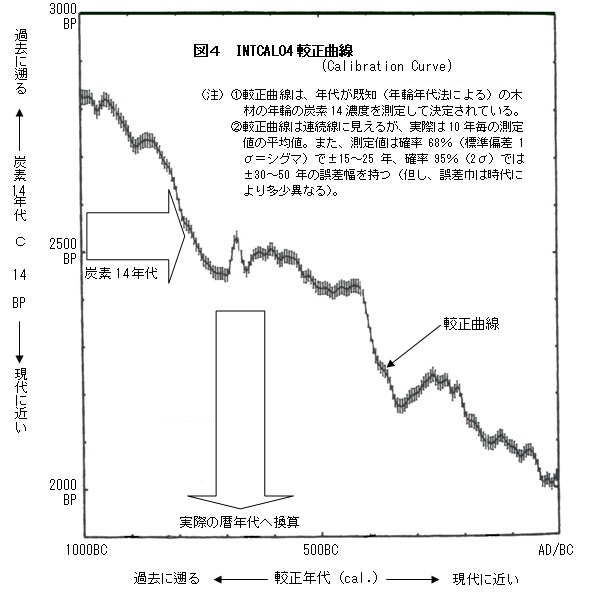

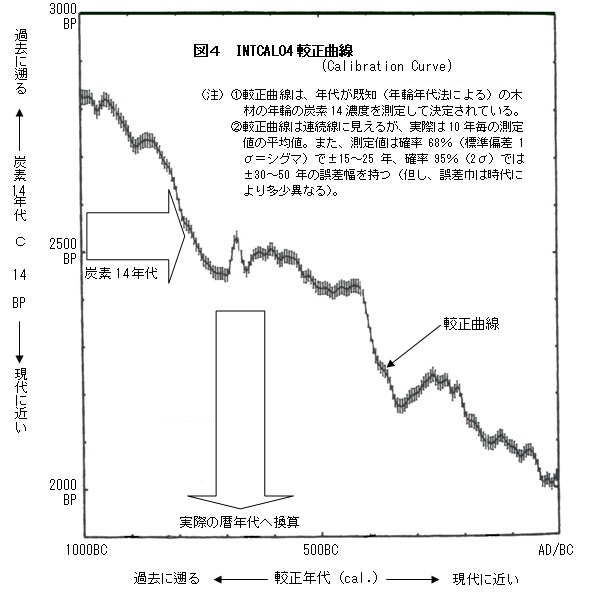

Ⅱ 炭素14年代(測定)法

炭素という元素は、炭素12、炭素13、炭素14(C12、C13、C14)という3種類の同位体(原子核の中の中性子の数だけが異なる類似原子。アイソトープと言う)の総称である。この炭素は大気中では二酸化炭素(炭酸ガス)として存在し、光合成・食物連鎖で動植物の細胞に取り込まれる。このうち、微量(全炭素量の1兆分の1)に存在する炭素14だけは徐々に放射線(電子)を出しながら5730年±40年で半分に減少する特性を持つ。この性質を利用して、木材・土器付着炭化物(煮こげ、すす)・種実・骨に含まれる現時点で残留する炭素14の濃度(同位体比=C12/C13/C14の個数比率)をまず測定する。次に、その減少程度によって、取り込みが停止された過去の年次(生命活動が停止した時で、これが濃度減少のスタート年となる)を遡り推定するのが炭素14年代法である。実際の測定は、最近は加速器質量分析計(AMS)で行うのが主流である。この手法は、過去の大気中の炭素14濃度が常に一定であったことも前提だが、実際は変動している(過去3000年間で4%。1%で濃度減少のスタート年が80年狂う)。このため、年輪年代法で年代が既知の木材の年輪毎の炭素14濃度を測定し、この年輪年代との比較により較正(補正)し実年代へ換算する。この較正のための国際基準としてINTCAL04年版の「国際較正曲線」が作成されている(図4)。

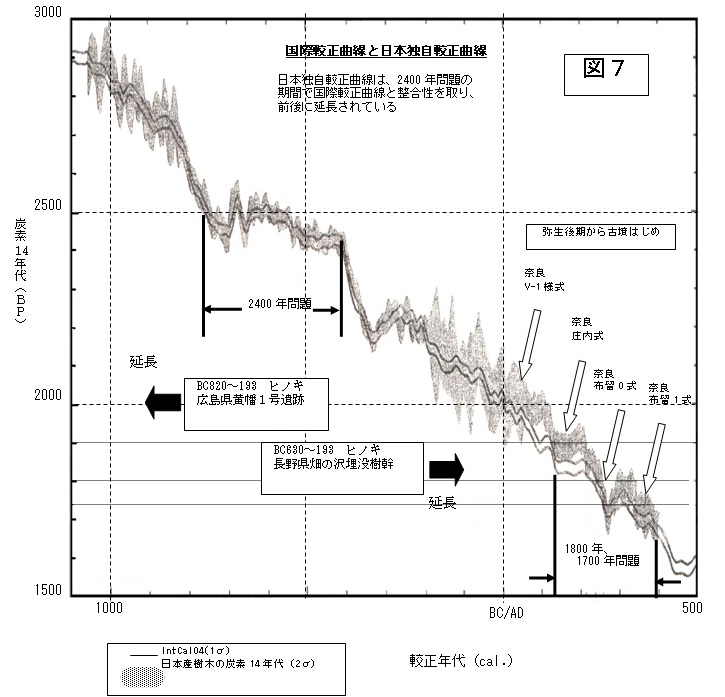

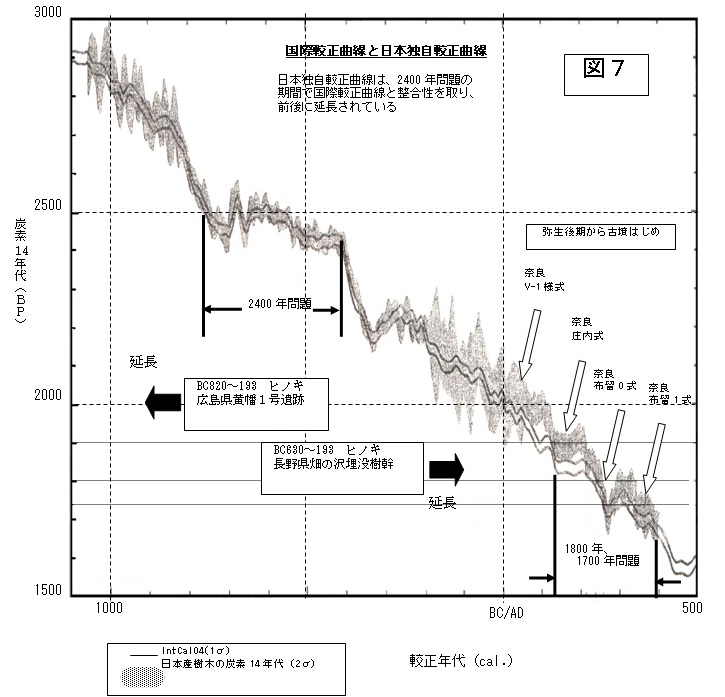

測定した炭素14濃度は過去からの濃度減少比率(5730年で半減)に従い、減少開始年を炭素年代=BP(Before Present)で表示する。これは、1950年を基準(Present=現在)として、ここから何年前に減少を開始したかを意味する。例えば、1800BPと表示した場合、1950年から1800年前すなわちAD150年が減少開始年となる。ところが、この炭素年代は誤差が極めて大きく実用にならない。そこで、年代が既知の年輪年代で較正(補正)して実年代に換算する、これが「国際較正曲線」である。ただ、国際較正曲線は欧米の樹木を基準とするため、地域差があり日本での適用は問題があることが判明した。このため、歴博が中心となり日本産樹木による「日本独自の較正曲線」を作成中である(後述)。

この手法により、歴博は「箸墓周辺の土器は240~260年で、箸墓=卑弥呼の墓」と日本考古学協会総会で発表した(2009年5月)。しかしこの説は、季刊『邪馬台国』101号の「総力特集 歴博・炭素14年代論の大崩壊」、および同102号の「特集 箸墓古墳は卑弥呼の墓なのか」などで完全に崩壊している。箸墓は3世紀末~4世紀初の築造とする従来通説が正しい。すなわち、

1:炭素14年代法は、科学的測定法とは言うものの原理上の誤差が大きく、100~200年誤差は当たり前で石器時代や縄文時代ならそれぐらいは容認される。しかし、邪馬台国問題が絡む古墳時代は10年、20年単位、最大30年の誤差を問題に議論されており、この手法でピンポイントに年代を絞り込むのは難しい。例えば、

① 1つのクルミを20分割して測定したら炭素年代で最大145年の誤差幅があった(2σ=確率95%で。西田茂)。これを較正(補正)曲線で実際の暦年代に換算すると400年幅となる(安本美典)。

② 弥生9遺跡(唐古鍵、下之郷、二の畦横枕、瓜生堂、山持、青田A、青田B、岩屋、門前遺跡)から出土した木材の炭素年代が、それぞれ木材の年輪10年毎の測定値として出されている。それによれば、同一木材内の炭素年を時系列で並べた年代値と、年輪差から導き出される理論年では±100年の誤差がある(1σ=確率65%で。鷲崎弘朋)。これを較正曲線で実年代に換算すれば誤差は更に広がる。

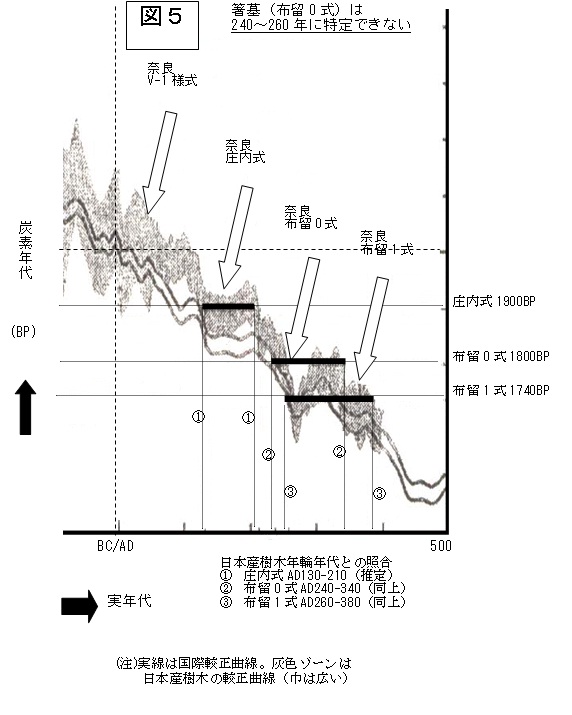

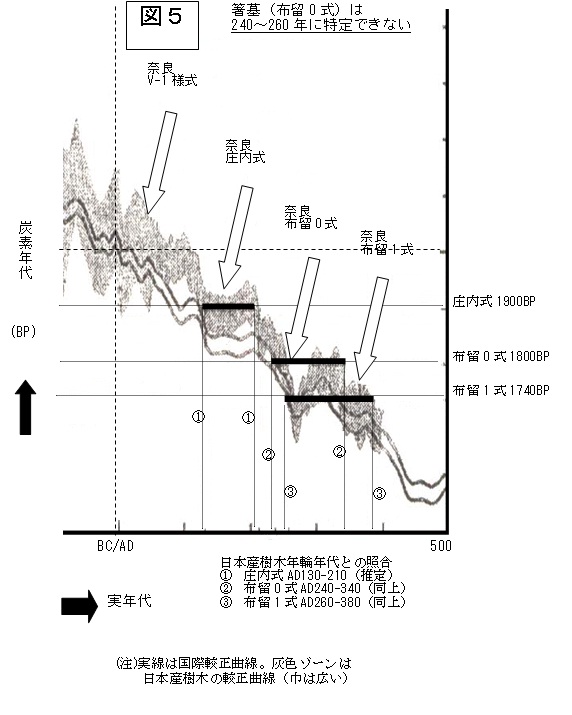

③ 土器型式は古い方から庄内0→庄内1→庄内2→庄内3→布留0→布留1→布留2で、箸墓は布留0の時期とされる。歴博は前後の庄内3を3世紀初、布留1を270年と見なし、中にはさまる布留0を240~260年とした。しかし、庄内3と布留1の年代は流動的で、まだ最新の定説がない。従って、240~260年と言う±10年幅への絞込みは手品(あるいは試料操作)でも使わないと不可能である。今回の歴博発表は明らかに意図的な試料操作を行っている(安本美典、北條芳隆、新井宏)。

④ 布留0式は従来通説のAD300年以降が依然として正しく、箸墓を4世紀築造とするのが妥当(関川尚功)。今回測定値からは、布留0式は240~340年の広い幅しか言えず、箸墓を4世紀前半の築造とするのも十分可能である(図5。籔田紘一郎)

2:土器付着物の炭素年代は他素材(木材・種実・骨)より古い値が出る事実があり、試料として適切でない(原因は不明だが、土器胎土の古い炭素が影響しているとか複合汚染が推測されている)。例えば、

① 北海道江別市対雁2遺跡では、クルミ・炭化木片はほぼ同じ年代を示すのに、土器付着炭化物は最大600年も古い測定値であった(西田茂)。

② 歴博は北部九州の土器付着炭化物により、弥生開始期を通説より500年も早い前10世紀と発表した(2003年)。しかし、九州大学が弥生人骨を測定したら、通説に近い値が出た(2004年。田中良之、溝口孝司、岩永省三、Tom Higham)。また福岡県曲り田遺跡(弥生早期)では鋳造製の鉄斧が住居跡床面から土器を伴い出土した(橋口達也)。中国で鋳造の鉄が流通するのは戦国時代(前403~前221年)で、歴博の年代観に従うと中国より数百年も先に日本に鉄製品があったことになる。

③ 奈良県唐古鍵遺跡では、同一地域・同一時期にもかかわらず、土器付着炭化物が炭化米より57年古い測定値が出ている(新井宏)。また箸墓周辺遺跡では、桃の核と土器付着炭化物では100年の違いがある(新井宏、安本美典)。

④ さらに最新情報では、名古屋大学が同一地層から出土した炭化木材・貝類・海生動物の骨・土器付着炭化物の炭素14年代を測定した。遺跡の年代を示すと見られる炭化木材より貝類が古く、ウミスズメはさらに古く、ニホンアシカはさらに古い年代値となった(海洋生物およびこれを多食とする陸上動物は実際よりも古い年代値を示すことが知られており、これらは当然の事。これを海洋リザーバー効果という)。ところが、土器付着炭化物の中にはニホンアシカよりさらに100年以上も古い年代を示すものがあった(宮田佳樹。2009年7月、日本文化財科学会で報告)。この状況で、土器付着炭化物から箸墓築造を240~260年としたのは方法論上の誤り。

3:最新の報告書『ホケノ山古墳の研究』(2008年11月、橿原考古学研究所編)で、奈良県ホケノ山古墳(箸墓古墳のすぐ東に位置する)の中心埋葬施設の木の小枝2点(最外年輪を含む12年輪)の炭素14測定値が出された(表3.奥山誠義)。年代幅はAD250~420年で、中心はAD300~350年頃である。

これは2001年『ホケノ山古墳 調査概報』(表4)より150~200年も新しく、当時発表した3世紀前半築造説は誤りであった。同時に出土した布留式土器(小形丸底土器)の年代から見ても、従来通説の3世紀末~4世紀初(290~320年頃)が正しい。ホケノ山古墳は箸墓と同時期またはやや早いと見なされており、箸墓も290~320年頃の築造が妥当である。

Ⅲ 年輪年代と炭素14年代の整合性

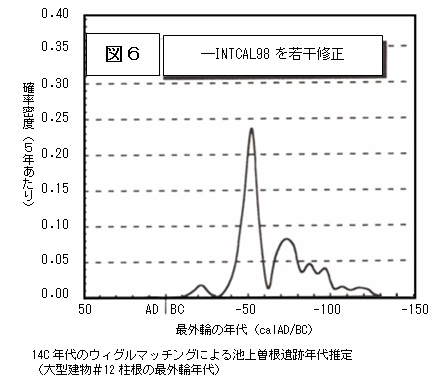

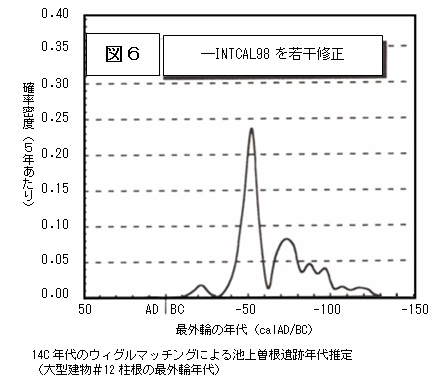

1:池上曽根遺跡のヒノキ柱根N0.12は、年輪年代法でBC52年の伐採と判定され(1996年)、弥生中期が従来通説より100年遡上するきっかけとなった。歴博がこの柱根の最外年輪を炭素14年代法で測定(1998年)したらBC80~BC40年となり、年輪年代と一致したとする。そして、これが年輪年代と炭素14年代を相互検証するとして、図6がしばしば紹介される。しかし、これは誤り。すなわち、

① そもそも、この柱根N0.12(年輪248層)の最外年輪は炭素年代が測定されていない。測定したのは、樹皮から内へ103、133、163、193年目の4つだけで、それぞれ2200±40、2240±40、2160±40、2240±40BPであった(誤差幅1σ=68%確率。ただし2σ=95%確率なら±80年)。もう一つは近くの土中にあった炭化した木の小枝を測定したら2020±40BPで、この小枝を柱根N0.12の最外年輪と同一時期と仮定した。そして、以上5つの測定値から柱根N0.12の最外年輪をBC80~BC40年と推測したに過ぎない(図6。今村峯雄「考古学における14C年代測定」2000年)。随分と乱暴な仮定や推測と言わざるをえない。

② 近くの小枝と柱根N0.12の最外年輪が同時期との保障は何もない。図6はあくまで小枝の測定値で、炭化した時期も不明。また、わずか5つのデータで統計処理(ウイグルマッチ)をするのは、もともと無理がある。

③ 柱根N0.12の最外年輪~102年目および194~248年目をなぜ測定しなかったのか、歴博は何も説明していない。測定したが都合悪いデータになったためであろう。都合よい103~193年目だけのデータで恣意的操作をしたと疑われる。

④池上曽根遺跡は大阪湾の海岸地帯にある。海洋生物やこれを多食する陸上動物は古い炭素年代が出ることが知られている(海洋リザーバー効果)。海岸地帯の樹木も海風を受け、海洋リザーバー効果の影響を受ける。能登半島の海岸地帯の樹木は、10キロ内陸の樹木より平均240年も古い炭素年代が報告されている(新井宏。金沢大学データを解析)。池上曽根遺跡のN0.12柱根も海岸付近のヒノキを伐採したのであれば、海洋リザーバー効果の影響で、実際より古い年代測定値となっている可能性が高い。一方では、年輪年代法の古代は「100年の狂い」の可能性が強い。従って、炭素14年代・年輪年代ともに古い方に狂っている可能性が強く、狂ったモノサシ同士を比較して「一致した」と喜ぶ状況ではない。

2:京都府宇治市街遺跡からヒノキ板(30×14×3センチ、樹皮型)が出土した。この最外年輪が年輪年代で389年、炭素年代で359~395年と判定された(2006年3月発表。光谷拓実、下村峯雄)。これが年輪年代と炭素年代の相互検証になるという。しかし、

① このヒノキ板の年輪数は63層と少ない。照合が難しい日本では200層、最低でも100層が必要とされる。これでは異なる時代の候補年が多数出現し、389 年

は炭素年代359~395年の範囲におさまる候補を示したに過ぎない。光谷氏も、「年輪数が少なく断定的な結論としない」とする。

②炭素年代359~395年は、国際較正曲線Intcal04で判定された。しかし、その後発表された日本産樹木による較正曲線ではAD1~4世紀は50~100年程新しく(後述の図7参照)、409~445年に修正すべきである。これに誤差50年程度を加えると、先端は495年まで伸びる。年輪年代が100年狂っており389→489年へ修正すると、炭素年代先端495年の範囲に収まる。

② 同時に出土した土器は、大阪府大庭寺遺跡のTG232様式に酷似し最も古い須恵器である。須恵器の源流は朝鮮半島の陶質土器で、渡来人が5世紀中頃に近い前半にもたらしたとされる。ただ最近は、これよりやや早く単に「5世紀前半」とするのが通説である。また、5世紀初頭あるいは4世紀末との説も出てきている。今回の年輪年代389年により、須恵器の出現が4世紀後半まで更に遡る可能性があると発表されたが性急過ぎる。年輪年代389年が怪しいのである。朝鮮半島で最も古い陶質土器窯である慶南昌寧郡余草里窯跡の操業は、4世紀末と想定されている。これからすると宇治市街遺跡の須恵器の4世紀後半説は早過ぎ、申敬澈釜山大教授(韓国考古学)も「にわかには信じがたい」とコメントしている。

3:日本産樹木による日本独自較正曲線(図7)は作成途上で、歴博は完成を目指し2009~2012年度の新たな文科省補助金プロジェクトを立ち上げた。

図7の日本独自較正曲線は、国際較正曲線とほぼ整合している。ということは、日本独自較正曲線が日本産樹木により年代付けが行われているとすれば、年輪年代法による測定値も正しいことになる。ところが、既述のようにAD640年以前は年輪年代が100年古く狂っている。図7に何の問題が内蔵しているのか? これを次の図8で説明する。

①図8は、「歴博年輪パターン」「ヒノキ年輪パターン」「スギ年輪パターン」を示す。「歴博年輪パターン」は、日本独自較正曲線を作成するためのベースデータである。本来なら、「ヒノキ年輪パターン」「スギ年輪パターン」が存在するので、それら多数の試料(年代は既知)の炭素濃度を測定して較正曲線が作成されなければならない。ところが歴博は、全く違う「歴博年輪パターン」から較正曲線を作成しつつあり、二重基準(ダブルスタンダード)となる。この普通では考えられない手法を歴博が採用した理由は何か?

②最大の理由は、「ヒノキ年輪パターン」から較正曲線を作成すると、国際較正曲線とあまりに違う凸凹形状になるからであろう。これは「ヒノキ年輪パターン」が、既に指摘したように640年以前は100年古く狂っているからである。日本独自較正曲線を作成すれば、地域差から国際較正曲線とは多少違うのは当然である。しかし大体は似たようなものになるはずだし、しかも絶対に合致しなければならない期間がある。国際較正曲線は、現在(AD1950年を基準)から2400年ぐらい前のBC750~BC400年頃の350年間は較正曲線がほぼ水平になり、前後の傾斜が激しく凸凹形状に非常な特色がある(これは太陽黒点活動の影響等で生じるため地球上どこでも同じで、2400年問題と言う。図7参照)。ところが、既存の「ヒノキ年輪パターン」から較正曲線を作成すると、100年のズレのため国際較正曲線の凸凹形状と大幅な乖離が生じる。

③ 一方、「歴博年輪パターン」のA(BC820~BC436年:黄幡1号遺跡)およびB(BC630~BC193年:畑の沢埋没樹幹)は、この2400年問題に広くオーバーラップし年代設定は国際較正曲線との比較で十分可能である。現在作成中の「歴博年輪パターン」は、このAおよびBを定点として前後に延長されつつあると考えられる。このように歴博は、「歴博年輪パターン」の年代設定は光谷拓実氏によるとするが、実態は違うと推定される。

④「ヒノキ年輪パターン」は、1980年代に骨格が完成している。このうち個別パターンF(BC206~AD257年)は、もともとBC318~AD258年であった。しかし、「とくに先端の150層ほどの部分は長野県上郷町出土の埋木試料の樹心に近いところの年輪データのみであり、しかもこの部分の年輪には乱れがあって、状況は決してよくない。先端部がとくに薄弱であることからすれば、(このパターンFを)標準パターンとするにはやや躊躇せざるをえない」(光谷拓実、1990年)。このため、それより古いパターンE(BC912~BC206年)は1990年時点では存在しなかった。1990年代になり、年輪年代と炭素14年代の連携が模索され――歴博プロジェクト「ヒノキ・スギ等の年輪年代による炭素14年代の修正」(1997~1999年。佐原真代表、光谷拓実、今村峯雄、坂本稔)――、このころ以降にパターンEの大半が炭素14年代の「2400年問題」との整合性を優先して年代設定がされたと推定される(パターンEとFの連結は脆弱で困難だから)。

4:新しい木曽系ヒノキの標準パターン

なお最新情報では、木曽系ヒノキの標準パターンとしてBC705~AD2000年が作成されたという(光谷拓実。『歴史読本』2009年8月号)。これは、図8の「ヒノキ年輪パターン」とは全く異なる。この「木曽系ヒノキの標準パターン」は、同一地域(木曽)だけから作成され、また埋没樹幹(丸太)という良好な試料から作成されたと推定される(詳細は一切不明だが)。これは、図8「ヒノキ年輪パターン」の中で最も問題のパターンG(BC37~AD838年)が、試料22点中で丸太がわずか2点しか無いのと大きく異なる。さらに、炭素14年代とのチェックも行われている可能性が高い。今後、この『木曽系ヒノキの標準パターン』を使用すれば、飛鳥時代以前でも正しい測定年代が出される可能性がある。しかし、図8の「ヒノキ年輪パターン」による表1・表2の既測定値が100年古く狂っていることは変わらない。

5:以上見てきたように、年輪年代と炭素年代の整合性は根拠が薄く、あいまいである。一方において、記録と照合可能な14事例(法隆寺五重塔心柱・法起寺三重塔心柱・元興寺禅室部材・紫香楽宮跡No.6~9柱・東大寺正倉院No.1~3板、No.8~9板)では、AD640年以前の測定値がすべて100年古く狂っているのは明白である。また、弥生中後期・古墳時代で検証可能な6事例(武庫庄遺跡・南方遺跡・二之畦横枕遺跡・池上曽根遺跡・石塚古墳・勝山古墳)も、100年古く狂っていることが明らかになった。結論として、年輪年代法による弥生中後期・古墳開始期の100年遡上論は全く成立しない。従って、この誤った年代遡上論にもとずく「箸墓=卑弥呼の墓」「纏向遺跡=邪馬台国の王都」説も全く成立しない。

Ⅳ 年代遡上論と邪馬台国論争~九州説VS畿内説/

邪馬台国位置論は、本来は『魏志倭人伝』を中心とする文献上の問題である。しかし従来諸説は矛盾が多く、長年の論争でも決着しない。このため、最近10年は考古学(弥生・古墳時代の年代遡上論)からのアプローチで畿内大和説が一気に有力となってきた。

畿内説が従来根拠とした①「三角縁神獣鏡=卑弥呼の鏡」②日本を南北に転倒して描いた「混一彊理図」は、学術的にほぼ否定された。代わりに、年輪年代法で古墳時代の始まりが通説の300年頃から100年遡上し200年頃となり、初期大古墳が集中する畿内大和を邪馬台国の最有力候補とする。しかし既述のように、弥生中期~古墳~飛鳥時代は年輪年代のモノサシ(基本となる標準パターン)に100年の狂いがある。標準パターンは非公開で誰も科学的妥当性を検証しておらず、「ブラックボックス」化している。測定値の全てを事例検証すると、AD640年頃で標準パターン作成の接続に失敗し100年狂っており、奈良時代~現代は正しいが(例:紫香楽宮跡の柱根No.1は743年伐採)、飛鳥時代以前は全て100年新しい年代へ修正する必要がある(例:法隆寺五重塔心柱、法起寺三重塔心柱、元興寺禅室部材)。従って、畿内大和の大古墳(箸墓など)は全て4世紀前半の初期大和王権のもので、邪馬台国とは時代が異なる。年輪年代法による弥生・古墳時代の年代遡上論が否定されれば、これを頼りとする最近の畿内説は根底から揺らぎ、ふたたび九州説が優位に立つことになろう。畿内説は、「魏志倭人伝との矛盾」「古事記・日本書紀との矛盾」「鉄器・絹などの考古学」「銅鐸文明の突然の滅亡理由」「最近有力になってきた卑弥呼=天照大神」からは成立せず、「空中楼閣」である。従って、100年遡上論を前提とする「纏向遺跡=邪馬台国の王都」説は誤りで、纏向遺跡の土器年代は白紙から再検討の必要がある。

また国立歴史民俗博物館(歴博)は、箸墓周辺の土器付着炭化物を炭素14年代法により測定したら240~260年の土器で、「箸墓=卑弥呼の墓」と発表した(2009年5月)。しかし既述のように、『邪馬台国』101号(2009年4月)、および102号(2009年8月)特集などで既に崩壊している。

一方、九州説は筑後山門説・熊本県北部説・甘木朝倉説・吉野ヶ里説・宇佐説など乱立している。これらは文献(魏志倭人伝など)からの立論が多い。昔は「文献からの九州説」VS「考古学からの畿内説」と言われていた。最近は「専門家(特に考古学者)の畿内説」VS「アマチュア(在野)の九州説」の構図である。ところが、「文献学VS考古学」の構図は今も変わっていない。昔は多くの文献学者がいて九州説・畿内説に分かれていたが、九州説が優勢であった。今は文献学者が少なく、代わりにアマチュアが文献から九州説を主張している。

昔の考古学者は邪馬台国にあまり発言しなかった。これは、従来の考古学が編年による相対年代に留まっていたからである。ところが、年輪年代法が1980年代後半から「科学的年代測定法」として華々しく登場し考古学に絶対年代が付与されるようになり、考古学者が邪馬台国論争に本格参入した。年輪年代法による絶対年代は従来年代観より100年遡上したが、「科学的」と言うことで九州派・畿内派を問わず日本中が受け入れ、邪馬台国が古墳時代と完全に重なった。これにより多くの考古学者が畿内説を唱えるようになった(森浩一氏、高島忠平氏など九州説の考古学者もいるが)。ごく最近は、もう一つの科学的年代法の炭素14年代法により2009年5月には歴博が「箸墓=卑弥呼の墓」と発表し日本中に大ニュースとして流れたのは記憶に新しい(ただし、これは完全に誤りだった)。

年輪年代法がもたらした弥生中後期・古墳開始期の100年遡上論は、九州説VS畿内説の天王山である。九州派も年輪年代の測定値を科学的手法によるものとして受け入れた。それでは、100年遡上論にどういうスタンスを取ったのか?それは「100年前の古材が多いから当てにならない」とし、年代遡上論に踏み込むことをしなかった。現実は、遺跡・建造物が全て100年前の古材再利用・風倒木利用など有り得ない。だから、「100年前の古材再利用・風倒木利用」は本当の反論になっておらず、世の中の大勢は100年遡上論を認めてしまった。

畿内派は1980年代後半から、特にここ十数年は「科学的」と称する年輪年代と炭素14年代により着々と弥生中後期・古墳開始期の年代遡上を図った。九州派があっと気がついた時は、年代遡上は既成事実化しているのが現状である。九州説のそれぞれが、文献(魏志倭人伝など)からの里程日程・方向をいくら論じても、畿内説の年代遡上論に言及しなければ、自説の正当性を高めることにはならない。九州説の方々は今後、「年代遡上論」にもっと正面から向き合うべきであろう。

炭素14年代により「箸墓=卑弥呼の墓」とした歴博説は、多くの批判の集中砲火で崩壊した。問題は年輪年代である。私の第1論文「木材の年輪年代法の問題点―古代史との関連について」(『東アジアの古代文化』136号、2008年)、第2論文「炭素14年代法と邪馬台国論争―年輪年代法との連動を通して」(『邪馬台国』101号、2009年)によって、日本の年輪年代法は『実質的に瓦解した』(日本考古学協会理事の北條芳隆東海大学教授のコメント)。また2009年11月8日に九州国立博物館で開催されたシンポジューム「邪馬台国はここにあった」で発表した第3論文「邪馬台国と宇佐神宮比売大神」(『歴史研究』578号、2010年新春合併号に掲載)でも、多くのページを割き年輪年代と炭素14年代の問題点を指摘した。

従って畿内説の考古学者は、今後、年輪年代を年代遡上論の根拠とするのは非常に少なくなるであろう。しかし年代遡上が既成事実として残っており、この状況は当面続くと予想される。最近の畿内派は、「年代遡上論は年輪年代・炭素14年代よるのではなく、関係ない」、と言い始めている。1996年に池上曽根遺跡が年輪年代法により100年遡上して以来、あれだけ「科学的年代測定法」と騒いで年代遡上の根拠としてきたのに・・・。これは、ここ十数年のマスコミ報道を見れば歴然としている。ではどうするか?その場合、年輪年代・炭素14年代によって100年遡上した①池上曽根遺跡、②石塚古墳、③勝山古墳、④ホケノ山古墳等の年代を、まず従来通説に戻すことから始めなければならない。そして、年輪年代による100年遡上論から開放された考古学は、土器編年・古墳型式・貨泉・中国鏡や記録などを総合し、正しい年代論に基づいた邪馬台国論としなければならない。あわせて、年輪年代法・炭素14年代法を「真の科学的手法」として確立すべく、今後継続して研究する必要があろう。

以上

2010/07/27 (注)本稿は、2010年4月17日および5月15日開催の「九州の歴史と文化を楽しむ会」(会長:菊池秀夫氏)での講演資料に加筆修正し、2010年7月27日にHP古樹紀之房間(古代氏族研究会公認HP)に掲示されたものである。