邪馬台国と宇佐神宮比売(ヒメ)大神

本稿は『歴史研究』578号(2010年1・2月新春合併号。歴研)に掲載されたものです。

鷲崎弘朋(歴史研究家)

【目次】 はじめに

第1章 魏志倭人伝

第2章 宇佐神宮と卑弥呼

第3章 考古学

終わりに(神武東征について)

補注

【要旨】

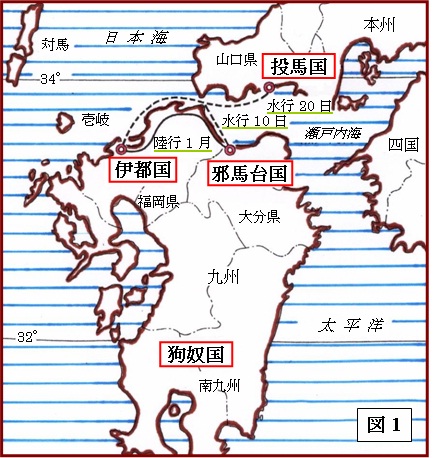

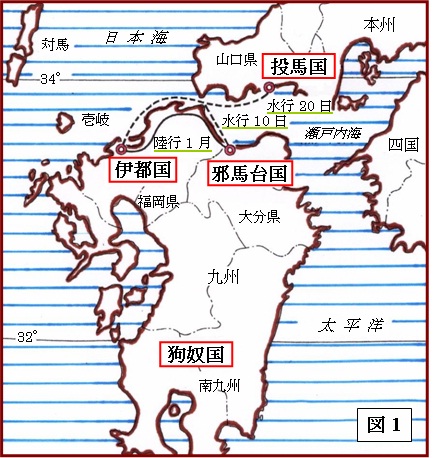

1:【魏志倭人伝】------四大国の位置は①伊都国=博多湾岸(前原市三雲)、②投馬国=山口県防府(玉祖)、③邪馬台国=宇佐中津(豊前)、④狗奴国=南九州。倭人伝は短里(1里=85~90メートル)および短日(1日=5.1キロ)表示。水行20日(投馬国)および水行10日陸行1月(邪馬台国)は伝聞で、博多湾から放射式に「倭人の短日制」で記載されている。水行は、玄界灘・関門海峡・周防灘の潮流が日程に大きく影響。方位は全体に65度の狂い。

2:【宇佐神宮と卑弥呼】------卑弥呼(ヒメコと読むのが正しい)、宇佐神宮の比売(ヒメ)大神、天照大神(本名は日靈=ヒメ)の三人は同一人物。(注)「靈」の下部は「巫」字となっているが、日本書紀の原文は「女」でパソコンに文字がないため代用した。宇佐神宮の建つ亀山が卑弥呼の墓で、伝承通り菱形池を掘り山頂に盛土したのが「百余歩の冢(ちょう)」。境外末社の「百体神社」に奴婢百余人が殉葬された。

3:【考古学】------年輪年代法による古墳開始期の100年遡上論は誤り。年輪年代法のモノサシである標準パターンは、奈良時代~現代は正しいが、飛鳥時代以前は100年古く狂っている。一方、国立歴史民俗博物館(歴博)は炭素14年代法により、箸墓周辺の土器付着炭化物から箸墓の築造を240~260年と発表した。しかし、この手法は原理上の誤差が大きく年輪年代で較正(補正)するが、それでも20年幅に絞り込むのは難しい。しかも、肝心のベースとなる年輪年代が古代は100年狂っている。また、土器付着炭化物は他素材(木材・果実・骨)より古い測定値が出る事実があり、歴博説は手法上の誤りがある。従って、①「箸墓=卑弥呼の墓」は誤りで、従来の290~320年頃の築造説が正しい。②卑弥呼の「径百余歩の冢」は弥生末期の墓で、箸墓(全長280メートル)のような巨大古墳ではない。③「纏向遺跡=邪馬台国の王都」説も誤り。

4:【神武東征】------卑弥呼・台与の治世は200~270年頃で、台与なき後は求心力を失い小国分立に戻り、我々がイメージする「いわゆる邪馬台国」は卑弥呼・台与の2代で終わり自然消滅した。北部九州と南九州(狗奴国)の中間にある日向勢力は、小国分立・呪術支配の閉塞からの離脱を含め強い国づくりを目指し、新天地へ東征を開始した。この日向を中心とする九州勢力の神武東征は史実で、290~300年頃に畿内大和へ侵攻し銅鐸文明を滅ぼした。従って、初期大和王権を象徴する畿内大和の大古墳(箸墓など)は全て290年頃以降の築造である。

なお本稿は、2009年11月8日に九州国立博物館で開催されたシンポジューム『邪馬台国はここにあった』(主催:西日本新聞社)で発表した論文に、若干の加筆修正をしたものである。

はじめに

いわゆる邪馬台国位置論は、本来は『魏志倭人伝』を中心とする文献上の問題である。しかし従来諸説は矛盾が多く、長年の論争でも決着しない。このため、最近10年は考古学(弥生・古墳時代の年代遡上論)からのアプローチで畿内大和説が一気に有力となってきた。本稿は、富来隆氏に始まる邪馬台国宇佐説(補注1)を新たな視点から解明し、邪馬台国は大分県中津平野(宇佐市~中津市)から北は福岡県京都郡にかけての豊前地方とする。また投馬国=山口県防府(玉祖)、狗奴国=南九州である(図1)。すなわち、①『魏志倭人伝』の里程日程、方向を日本地理・海流と照らし合わせ合理的な位置論を展開し、②宇佐神宮の建つ亀山が卑弥呼の墓、また百体神社の地に「奴婢百余人」が殉葬され、③卑弥呼の読みは「ヒメコ」が正しく、宇佐神宮の比売(ヒメ)大神、卑弥呼(ヒメコ)、天照大神(本名は日靈=ヒメ)の三人は同一人物。また④年輪年代法、炭素14年代法による弥生・古墳時代の100年遡上論は成立せず、「箸墓=卑弥呼の墓」説は誤りである。

第1章 魏志倭人伝

1 四大国(伊都・投馬・邪馬台・狗奴)の位置――『倭人伝』短里と放射式読法

倭人伝の里数は、現実の地理と比較して中国魏晋時代の里度(1里=434メートル)で計算すると4~5倍の違いがあり、これを誇張あるいは虚数とする見方もある。しかし、里程日程・方向記事、国名・官名、地理・風俗描写は、現実に魏人が九州上陸して書いたものが原作で、極めてリアリテイがある。遠い洛陽で陳寿が机上で空想して書いたものではなく、新井白石が「魏志は実録に候」と評したゆえんである。本稿は、倭人伝の行程叙述(里程日程、方向、地理地勢)と現代地図との一致を重視する。1800年近く前の紀行文を現代地図と比較するのはナンセンスとの議論もあるが、それは勘違いである。原作者の帯方郡使が、実際に九州上陸し自分の眼で見て、脳裏に焼き付け倭人伝に書いた視界内の島・海・山河の地理地勢は、現代地図とほとんど変らない。

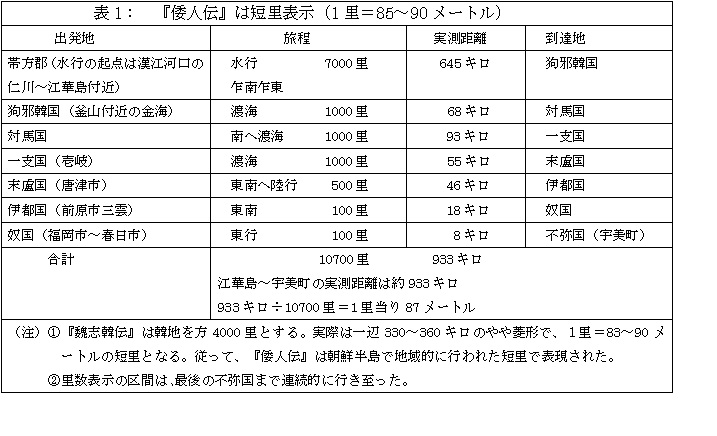

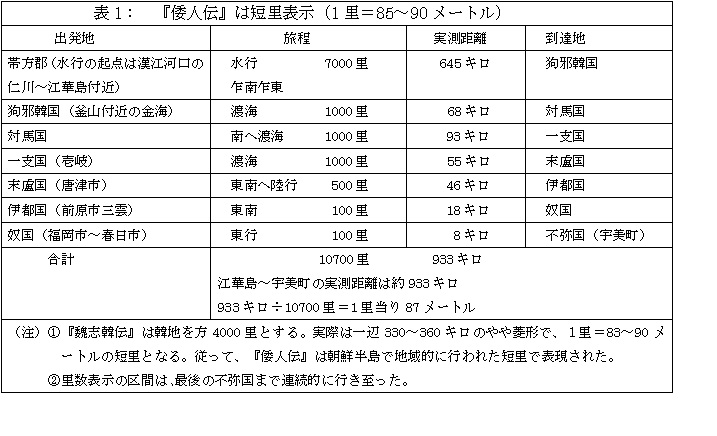

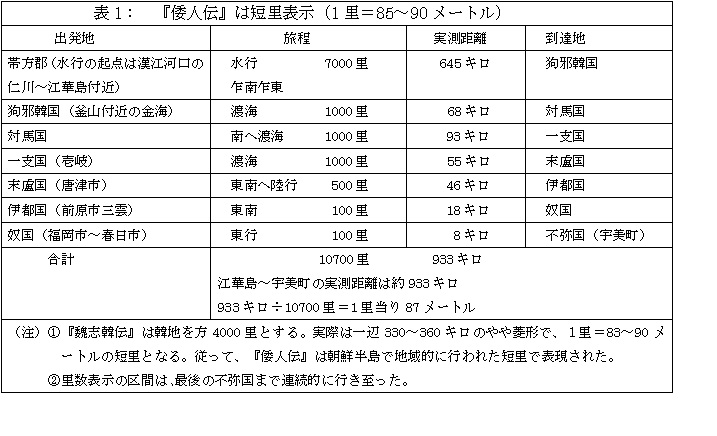

さて、『倭人伝』は帯方郡(郡治は開城~ソウル:補注2)から邪馬台国まで全12000里とする。また、帯方郡・狗邪韓国・対馬・壱岐・末盧・伊都・奴・不弥それぞれ区間を里数表示し、合計10700里(実測距離は933キロで、1里=85~90メートルの短里:補注3)を帯方郡使は連続的に踏破した(表1)。倭人伝の里数は、現実の地理との比較で「短里」表示との見方が学会でも有力である。すなわち、白鳥庫吉氏(九州肥後説)が明治43年の論文「倭女王卑弥呼考」で「短里」との用語を初めて用いた。以来、九州説では「短里」あるいは「4~5倍の誇張」「比率妥当性」を採用する論者が多い。

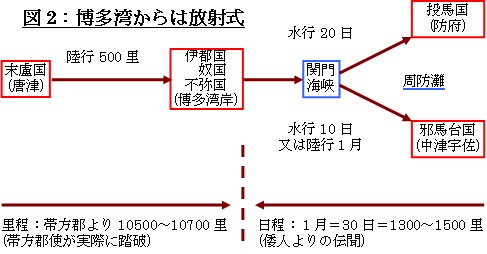

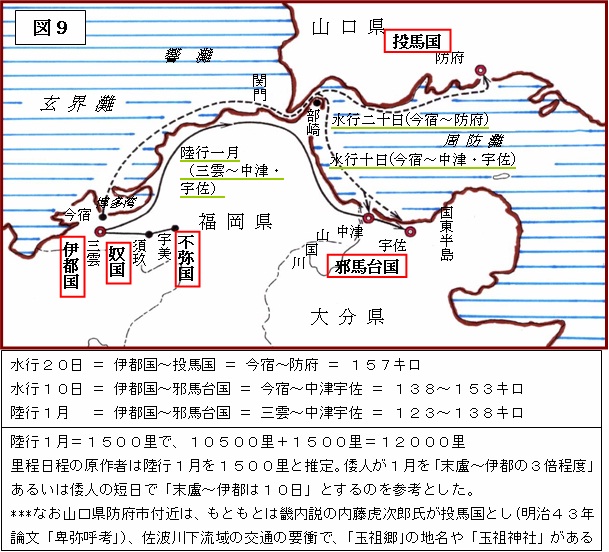

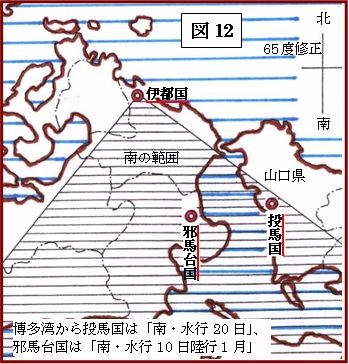

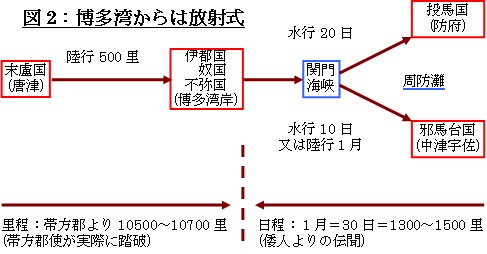

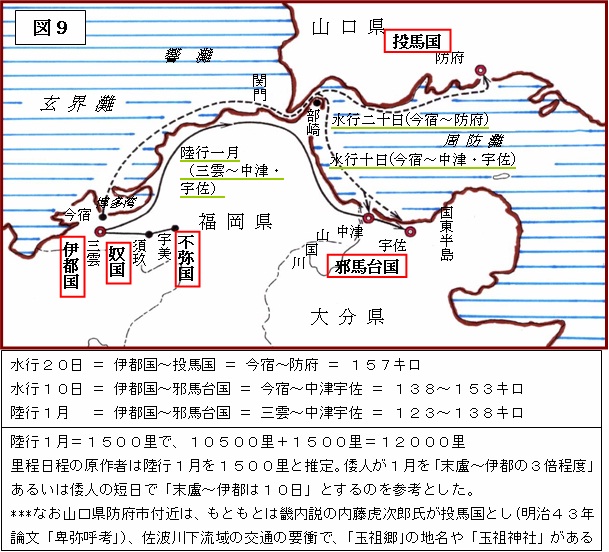

博多湾からは「南至投馬国、水行20日」、「南至邪馬台国、女王之所都、水行10日陸行1月」と、それまでの里数から日数へと表示方法が一変し、これは放射式に記載されている(『漢書西域伝』、『後漢書郡国志』、『新唐書地理志』に例がある)。投馬国へは、玄界灘~関門~周防灘の本州側を進み山口県防府(玉祖)まで水行20日だが、関門海峡を渡るため水行のみ記載された。一方、邪馬台国へは周防灘の豊前側を南下し中津宇佐まで水行10日、陸上歩行なら海岸沿いに陸行1月で、「水行で10日または陸行なら1月」と並列で理解する(補注4)。邪馬台国への水行は、左手に投馬国を眺めながら周防灘の豊前側を南下し、これが行程途中に投馬国が記載された理由である。

なお、この「水行20日」「水行10日」「陸行1月」は、倭人が述べた博多湾からのおおまかな日数で、起点は必ずしも博多湾西端(伊都国)の必要はなく、博多湾中央(奴国)や東端でもかまわない。そして、投馬国・邪馬台国への日程は、現実に踏破した里程記事が終わる不弥国の後に伝聞として記載された(図2)。伊都国からの放射式は、奴国・投馬国・邪馬台国へそれぞれ「東南、至」「南、至」「南、至」となっている。ところが不弥国へは「東行、至」と、「行」字が挿入されている。博多湾までの里数行程は連続式で、「不弥国への100里は奴国に続けて読め」との意味を込めて、「東行」との「行」字を入れ、注意を喚起したものと思われる。漢文は多義性に富み、博多湾岸の地理を考慮すると、以上の読み方が最も現実的である。

『倭人伝』は、途中の伊都国(前原市三雲)まで10500里を計上し、残り1500里は北部九州の域を出ない。『倭人伝』は、いわゆる短里(85~90メートル)で記載され、1500里は理論値128~135キロとなる。博多湾岸から中津宇佐へは陸路実測123~138キロで一致する。そして、伊都国=博多湾岸、投馬国=山口県防府(玉祖)、邪馬台国=宇佐中津(豊前)、狗奴国=南九州となる(図1)。

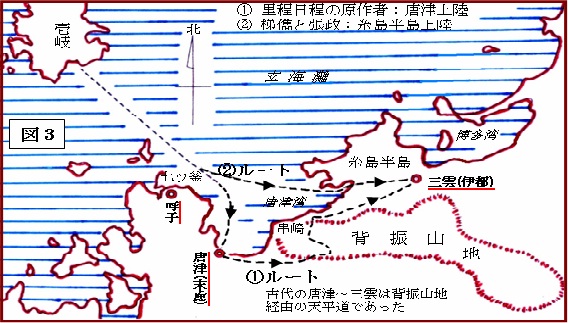

2 里程日程の原作者

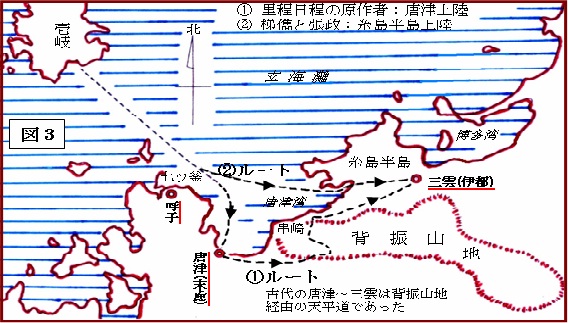

梯儁(正始元年:240年)と張政(正始八年:247年)は、中国天子の詔書・印綬・軍旗を奉じた勅使だから、倭国の首都・邪馬台国に入り、「親魏倭王」とした女王卑弥呼と会見し天子の詔書を直接手渡しせねばならない。もし違えたら重罪に問われる。しかし、梯儁は魏国から初回の使者で、伊都国で「郡使が往来して常に駐る所」と記述するはずがなく、里程日程の原作者ではない。また、梯儁は銅鏡100枚・絹織物等108匹および15張・白絹50匹・五尺刀2口など大荷物で、唐津から背振山地越えの困難な陸行500里でなく、壱岐から唐津湾を横切り糸島半島(伊都国)へ楽な海路を直行した(図3)。張政も狗奴国と交戦中の邪馬台国を救援するため黄幟(黄色の軍旗)を携えた火急の軍使だから同様である。従って、背振山地越えの「陸行500里」した里程日程の原作者は、通常の帯方郡使または交易商人で博多湾岸までしか到達せず、「水行20日」「水行10日・陸行1月」は倭人からの伝聞である。また博多湾まで里数表示なのに、それ以降は突如日数へ変更し途中の見聞記録が全くないのも伝聞の証拠である。すなわち、梯儁や張政を原作者とする従来の議論は大いなる錯覚である。

3 倭人の短日制――1日当りの距離

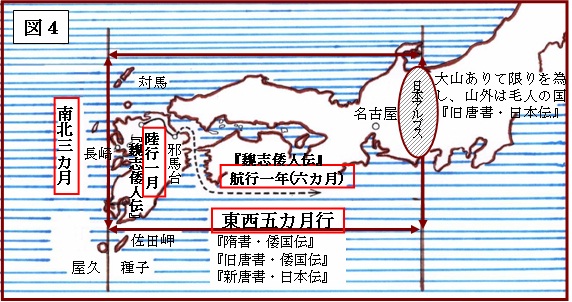

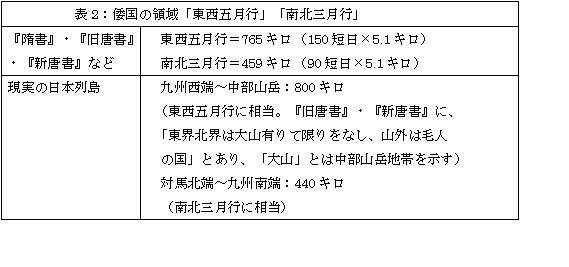

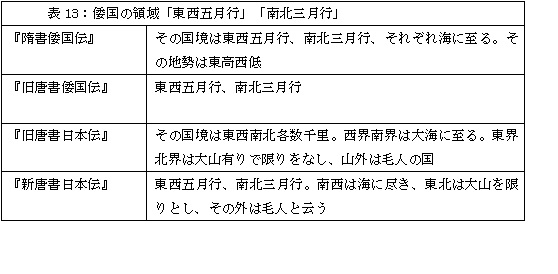

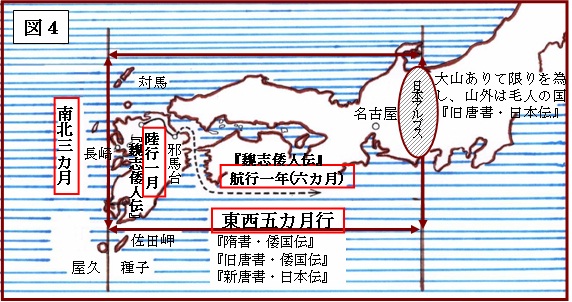

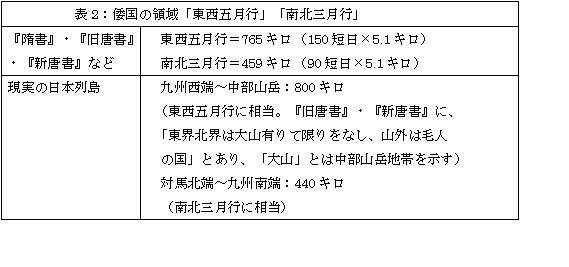

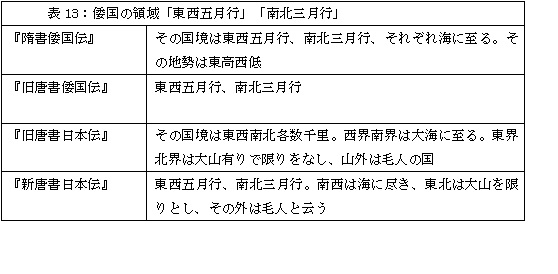

古代倭人は日数で距離を測り(『隋書倭国伝』:夷人は里数を知らず。但々、日をもって計る)、倭国領域を示す『隋書』(636年作)・『北史』(659年作)・『通典』(801年作)・『旧唐書』(946年作)・『新唐書』(1060年作)の「東西五月行・南北三月行」は、倭人の「短日」表示である(図4、表2)。九州西端~中部山岳地帯(最大は関東まで:補注5)の800キロが東西五月行、対馬北端~九州南端の440キロが南北三月行で、1日当り直線距離で5.1キロとなる。この「短日」は「水行20日」「水行10日」「陸行1月」「船行1年」に共通し、『倭人伝』の里程日程を解く鍵である。

ちなみに、江戸時代の東海道日本橋~京都三条大橋は直線375キロ、道のり距離496キロで、五十三次の宿場間の平均道のりは9キロである。また日本橋~品川宿は道のり8キロ、甲州街道でも日本橋~新宿は同8キロである。魏志倭人伝の場合、日本海コースで敦賀~纏向(邪馬台国)は道のり170キロの陸行1月は1日当り5.6キロに過ぎない。また筑後山門説では、三雲(伊都国)~柳川市(邪馬台国)の道のり70キロは1日当たりわずか2.3キロとなる。そうすると、1700~1800年前の古代倭人の1日当りが地図上直線距離で5.1キロとしても決して不思議ではない。

東西五月行:800キロ ÷ 150日=5.33キロ/日

(九州西端~中部山岳) (五月行)

南北三月行:440キロ ÷ 90日=4.89キロ/日

(対馬北端~九州南端) (三月行)

この平均は(5.33+4.89)÷2=5.1キロとなり、古代倭人の1日当りの距離は、水陸行平均で直線距離5.1キロと非常に短い。倭人の「短日制」を平易に言えば、「日」は一種の距離単位でメートル、キロメートル、マイルと同等視できる。仮に倭人が単位として「日」でなく「比・飛・被」文字を使用し、これが5.1キロとしても不審とされなかったであろう。もちろん短日制の概念は、もともと1日の移動距離から出発するが、道路条件が極めて悪い(道路は曲がりくねり、川あり山あり、また草木茂盛し)古代日本では、実際の1日の移動のべ距離はもう少し長く2倍の10キロ程度でも不思議ではない。これが地図上の直線距離で5.1キロに相当する。そして古代倭人は、この「日」をかなり抽象化した一種の距離単位(時間距離)として使用した。これを倭人の「短日制」と呼び、『倭人伝』の謎を解く鍵で一種の距離単位である。

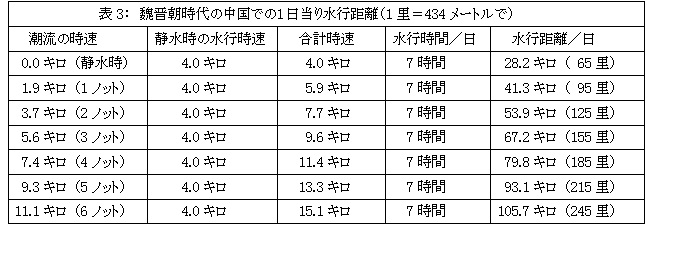

4 陸行と水行の比例関係

唐の法典集『六典』によれば、1日当りの旅程は陸行50里(整備された道路で)、水行65里(静水時)である。また、3世紀魏晋時代も陸行50里(50里×434メートル=21.7キロ)、水行65里(28.2キロ)である(補注6)。ちなみに1日の歩行時間は、朝8時~夕方5時までの9時間から昼食および途中休憩の2時間を除いた正味7時間で、これは水行にも共通する。そうすると、陸行21.7キロ÷7時間=3.1キロ/時間となる。水行は同様な計算で、時間当たり4.0キロとなる。以上の陸行50里:水行65里(静水時)の比例関係は日本でも同じと考えてよい。そして、倭人の短日=5.1キロをこの比例関係(陸行50里:水行65里)で分解すると、陸行4.4キロ(4.4キロ÷87.5メートル=50短里に相当)、水行5.7キロ(65短里に相当)となる。そうすると、博多湾岸~中津宇佐の123~138キロ÷4.4キロ=28~31日=1月の陸路で、『倭人伝』の「陸行1月」とすんなり合致する。問題は「水行20日」「水行10日」である。

5 「水行20日」「水行10日」の距離――潮流を考慮して

5.1 中国での水行距離

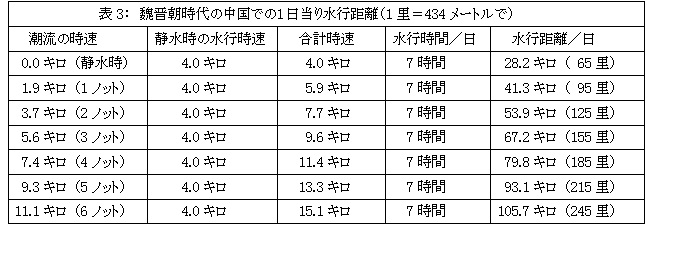

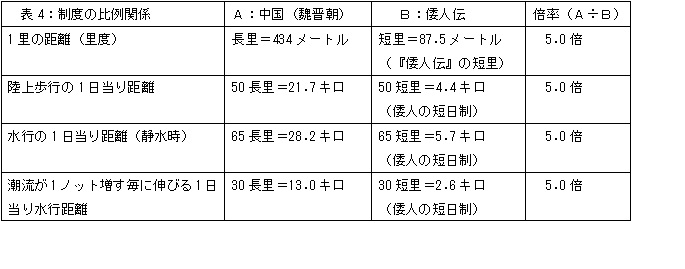

魏晋時代での1日当り水行距離は、先程述べたように静水時は65里=28.2キロである。ところが、海では潮流の影響を大きく受ける。計算結果によれば、潮流が1ノット(時速1852メートル)増すごとに、1日当り13キロ(7時間×1852メートル=13キロ=30里)伸びる(表3)。

5.2 倭人の短日での水行距離

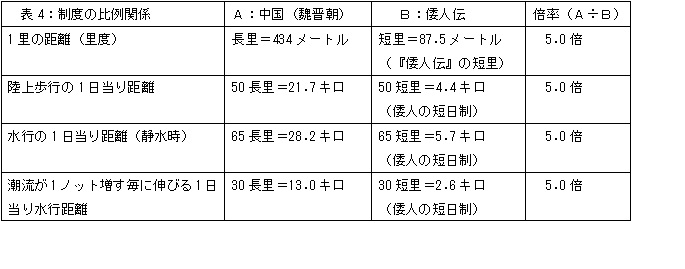

それでは、『倭人伝』の場合はどうなるのか。中国の「里」単位、1日当りの距離(里数あるいはキロメートル)、『倭人伝』の「短里」、倭人の「短日制」は、もちろん内容が異なる。しかし、それぞれ相互の比例関係は制度として整合性を持つ。倭人の「短日制」の概念(一種の距離単位)は、陸行だけではなく当然のこととして水行にも共通する。ここで、それぞれ制度の比例関係を確認しておく(表4)。

以上の関係から、倭人の「短日」による水行距離を比例計算すると表5の通り。これによれば、静水時の1日当りは5.7キロ(65短里)だが、潮流が1ノット増す毎に2.6キロ(30短里)伸びる。

さて、博多湾岸(伊都国)から中津・宇佐(邪馬台国)まで陸路の123~138キロは1月を要するが、海路の138キロ~153キロは関門海峡・周防灘の干潮時の流れが非常に速いため、わずか10日で邪馬台国まで到達する。ところが、周防灘と言っても山口県沿岸は干潮時に逆転潮流が発生し、水行スピードは大幅に低下する。このため、博多湾から防府(投馬国)の157キロは、20日を必要とする(詳細は後述)。

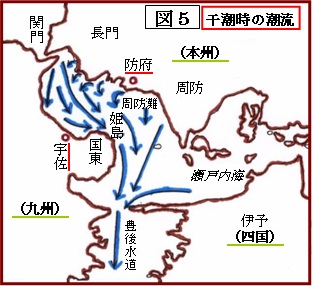

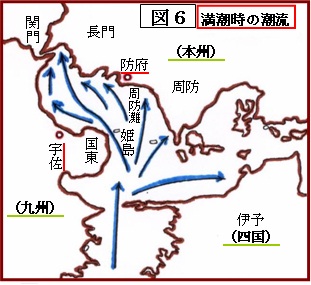

これは、関門海峡をはさみ日本海と周防灘の海面の水位は日本海側が約30センチメートル高いことと、周防灘の地形的特徴による。北部九州から難波に行くには関門海峡を抜け干潮時の潮流に乗り(図5)、まず豊前側を南下し国東半島付近に至り、それから東に航行したのは多くの古記録で明らかで、古代瀬戸内海航路の常識である(図7)。なお、満潮時の周防灘の潮流のスピードはゆるやかで山口県沿岸に逆転潮流は発生せず(図6)、満潮時に関門→防府の航行は潮流に逆らい困難である。

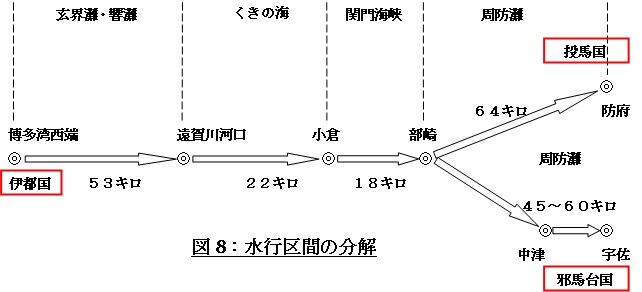

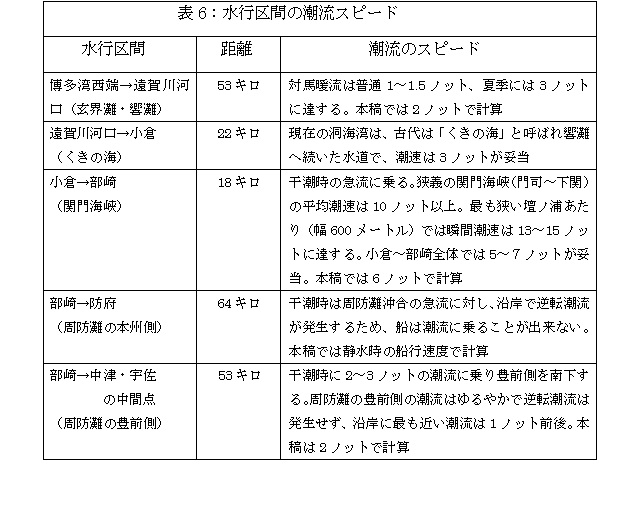

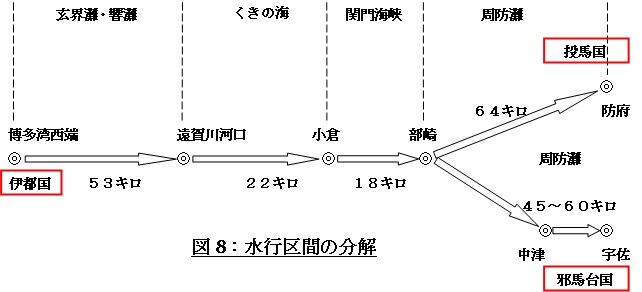

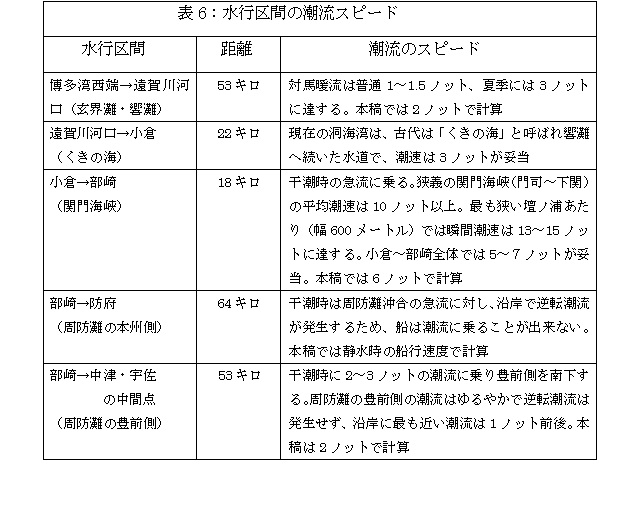

水行は博多湾から防府まで157キロ、中津宇佐まで138~153キロである。これを図8のように分解する。これは、区間毎に潮流のスピードが異なるからである。すなわち、博多湾~遠賀川河口の53キロは対馬暖流(2ノット)、遠賀川河口~関門入口の22キロは「くきの海」の潮流(3ノット)、関門海峡の18キロは干潮時の急流(5~7ノット)に乗る。関門出口~中津宇佐の45~60キロは周防灘のゆるやかな潮流(2~3ノット)に乗るが、防府への64キロは干潮時に沖合の急流に対し山口県側で発生する逆転潮流を横切るためスピードは低下する(表6)。

以上を、区間毎の潮流スピードを考慮して計算すると、表7の通り。例えば、区間Aは2ノットの潮流に乗る。先ほど(表5)の計算では、潮流が2ノットの場合、短日は10.9キロである。そうすると、区間Aは、53キロ÷10.9キロ=4.86短日となる。

そうすると、伊都国から投馬国・邪馬台国への所要日数は次の通り。

投馬国: 4.86+1.62+0.84+11.23=18.55短日

邪馬台国: 4.86+1.62+0.84+ 4.86=12.18短日

ただし、①区間Aは博多湾(幅は20キロ)東端を基点とすると1.83日が短縮、②区間Dは干潮時の逆転潮流を横切るので陸行と同じ50里程度へ低下する可能性がある。そうすると防府へは3.32日が延長、③区間Eの潮流を3ノットとすると中津宇佐へは0.96日が短縮される。これら三点を考慮すると、博多湾~防府は20.04日、博多湾~中津宇佐は9.39日となる。以上を全て総合すると、博多湾~防府(投馬)は18.55~20.04日、博多湾~中津宇佐(邪馬台)は9.39~12.18日となる。これらが、倭人伝では「水行20日」「水行10日」と表示されたのである。図9で伊都国を起点とするケースを示す。

6 方向の論理

6.1 方向座標軸に65度の狂い

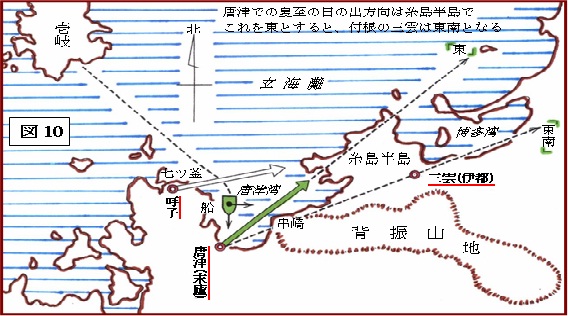

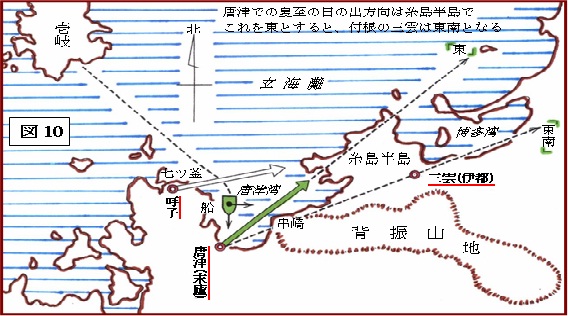

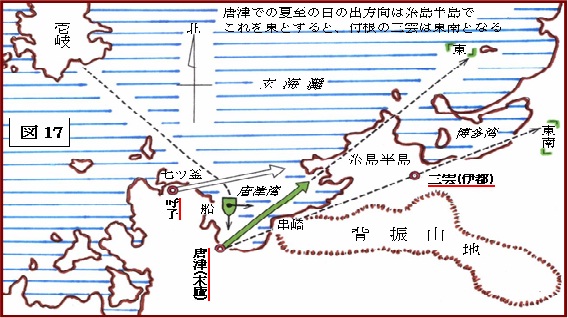

『倭人伝』は唐津(末盧)→三雲(伊都)を東南とするが実際は東北東で、位置がほぼ確実な2点間で方位に65度の狂いがある(図10)。従来の九州説は、倭人伝の方向はだいたい正しいとする。そして、畿内説は博多湾から投馬国(広島県鞆の津、あるいは出雲)への「南」、邪馬台国(畿内大和)への「南」は現実の地理と90度の狂いがあり成立しないと批判している。しかし、末盧国を唐津、伊都国を三雲とするのは、九州説・畿内説共通の定説である。この位置が確実な2地点での「65度の狂い」を無視して、「倭人伝の方向記述は正しい」とは言えない。

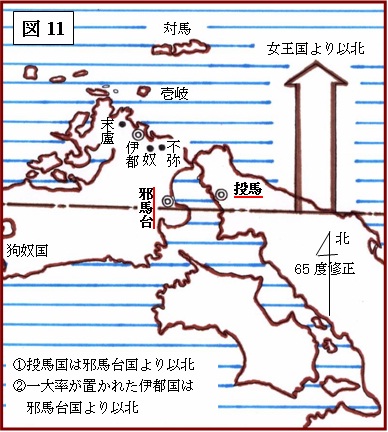

そこで、『倭人伝』の方向記事17箇所を全て65度修正すると、本稿の邪馬台国位置論は現実の日本地理と合致する。これは、言葉で言うより地図で見れば一目瞭然である(図11~16、図18)。例えば、九州説のアキレス腱である投馬国を本州側の防府(玉祖)とすることで、図11および図12で合理的に説明できる。投馬国への「南、水行20日」は、邪馬台国への最終行程「南、水行10日・陸行1月」の直前に記載され、当然、邪馬台国より北の行程途中に位置する。また倭人伝は、対馬・壱岐・末盧・伊都・奴・不弥・投馬・邪馬台まで順次に里程日程と戸数を記載し、最後に「女王国(邪馬台国)より以北は戸数・道里を略載出来る」、とする。当然、投馬国は邪馬台国より「以北」となる。九州説で最有力の筑紫平野南部・熊本県北部説は、この投馬国を宮崎県(日向)とする。それでは普通の感覚を持った人達は誰も納得しないし、畿内説を論破するなど望むべくもない。本稿新説では、投馬国を関門海峡を渡った本州側の防府(玉祖)に比定することにより、九州説での里程・日程・方向論の最大難関を突破し得たと確信する。

その他の方向記事は、

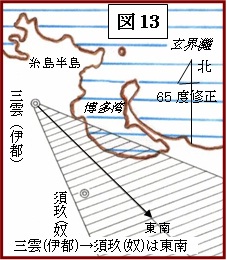

① 伊都国→奴国の「東南、100里」は、須玖遺跡(春日市)は三雲から8分法での「東南」となる(図13。方位65度修正)。ちなみに、三雲~須玖は18キロで、100里というより200里である。ただ、奴国の領域は福岡市~春日市で、墳墓の地=王都とは限らない。従って、奴国の中心は、やや福岡市に入った場所であろう。

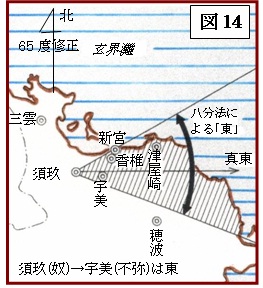

② 奴国→不弥国の「東行、100里」は、宇美は須玖から同じく8分法での「東」となる(図14。方位65度修正)。なお、奴国の中心をやや福岡側としても方位論は問題ない。

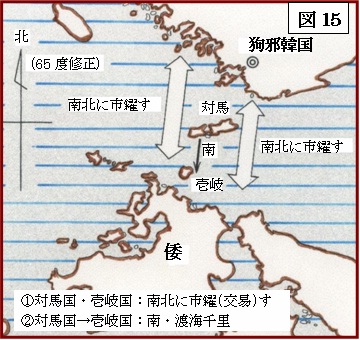

③ 対馬国・壱岐国での「南北に市テキ(交易)す」および対馬→壱岐の「南、渡海1000里」は、図15のように、方位65度修正が妥当性を持つ。

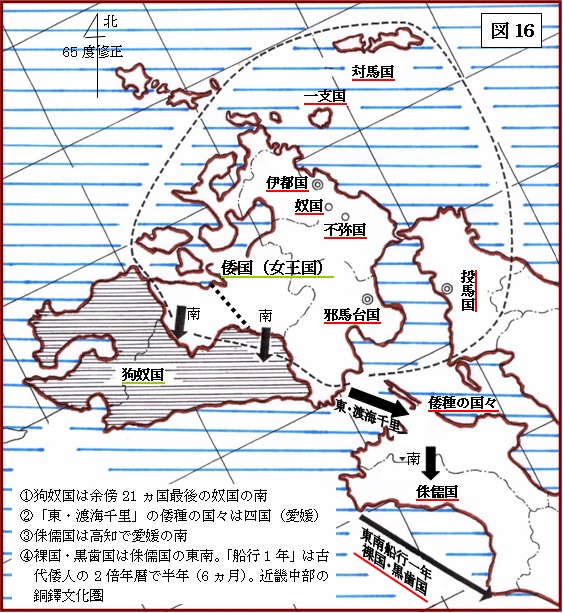

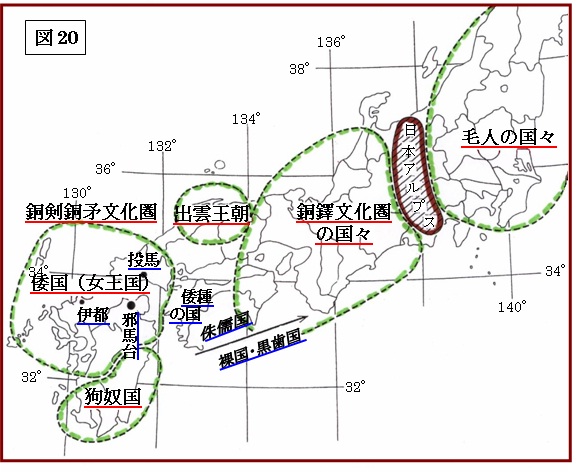

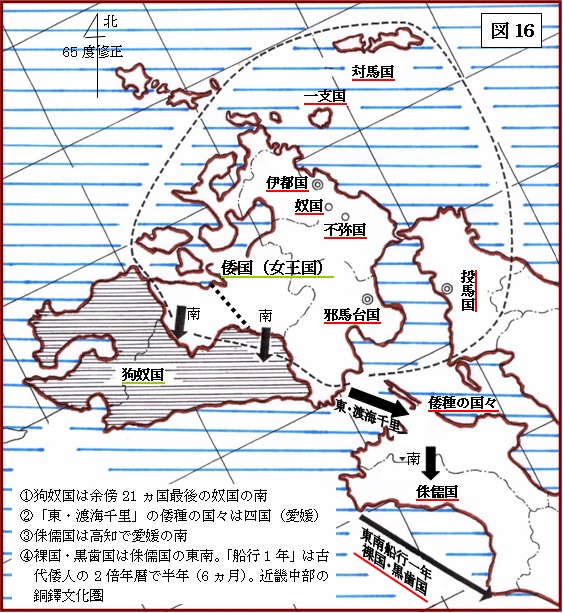

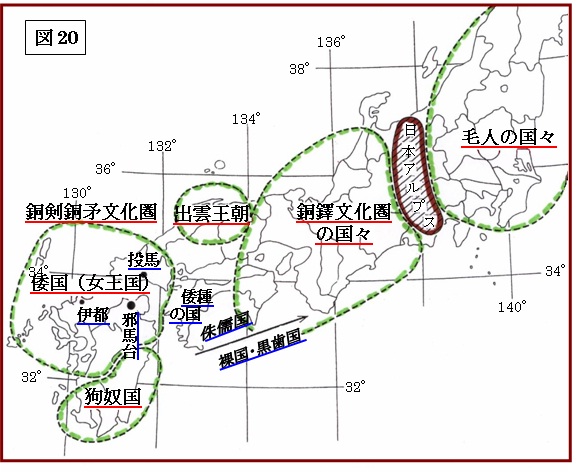

④ 図16では、狗奴国、倭種の国、侏儒国、裸国・黒歯国の位置が、方位65度修正で妥当性を持つ。○狗奴国は余傍21カ国最後の奴国の南で、南九州 ○「東、渡海千里」の倭種の国は豊後水道を渡った四国(愛媛) ○侏儒国は高知で愛媛(倭種の国)の南 ○裸国・黒歯国は侏儒国(高知)の東南。「船行1年」は古代倭人の2倍年暦で半年(6カ月)。近畿中部の銅鐸文化圏

6.2 方向誤認の理由

①帯方郡使の九州上陸は夏

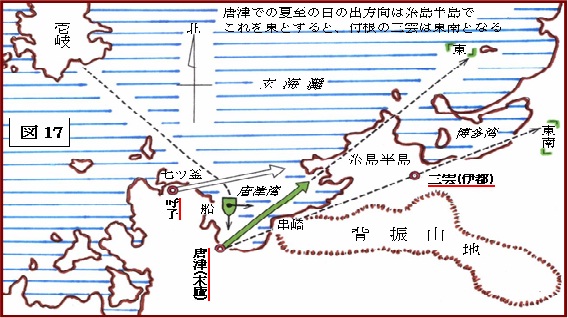

方向は、「方向音痴」との言葉があるくらい現代でも間違い易いが、通常は四分法または八分法が使用される。『三国志』の方向記事2,237ヶ所で八分法は40ヶ所と少なく、『倭人伝』の「東南、伊都国」「東南、奴国」「東南、裸国黒歯国」との八分法は『三国志』でも珍しい。四分法は90度の幅を持ち、太陽の昇る方角を「東」とすると、夏至と冬至では約60度違い、四分法の「東」は最大150度の幅を持つ。地球の自転軸は太陽に対し23.5度傾いているが、地球が球体のため、北緯33.4~33.6度の唐津・糸島地方・福岡では、夏至の日の出は春分秋分の真東から北へ29度強ずれて、冬至とは約60度違う。これは、北部九州での日の出観測で明らかである(図17)。

『倭人伝』には末盧国のところで、「倭の水人、好んで魚・アワビを捕え、水深浅と無く、皆沈没して之を取る」「草木茂盛して行くに前人を見ず」とあり、夏の情景である。また、玄界灘の風力は真夏が最も弱く航海に適し、帯方郡使が盛夏に唐津(末盧国)に上陸した可能性が高い。

唐津での夏至の日の出方向は糸島半島からで、真東から約30度北へずれ、これを「東」とすると、背振山地越えで糸島半島付け根の三雲(伊都国)は「東南」となる。すなわち帯方郡使は、視界内で「65度の方向座標軸の誤認」があった。

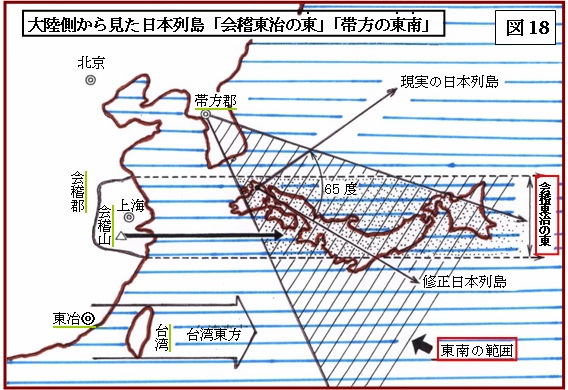

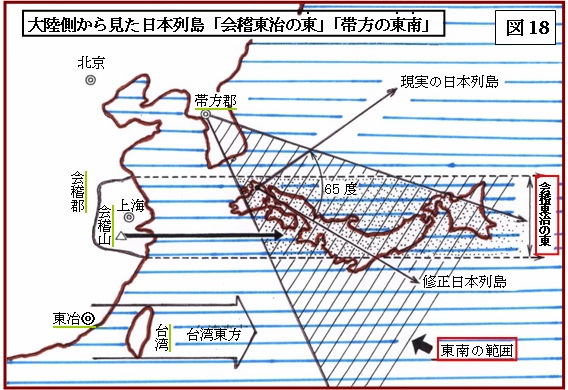

②中国人の日本列島についての地形誤認

中国大陸および朝鮮半島から見た日本列島を、歴代の中国史書は朝鮮半島の「東南」とする。すなわち、『漢書(三国時代魏の如淳の注)』・『魏略』・『三国志』・『後漢書』・『宋書』・『南斉書』・『隋書』・『晋書』・『北史』・『翰苑』・『通典』・『旧唐書』・『唐会要』・『新唐書』は全て日本列島を「朝鮮半島の東南」とする。ところが、現実には朝鮮半島の東南は九州と中四国の西半分だけで、列島全体は朝鮮半島の東または東北東に位置する。これは、図18から明らかで、中国側は歴史的に一貫して60~70度の方向誤認をしてきた。なお、この誤認は視界外の「地形誤認」で、視界内の「方向座標軸の狂い」とは違う。従って、九州上陸した帯方郡使は最初から倭国の位置に65度方位違いの思い込みがあったのも大きな理由である。以上をベースに、『倭人伝』の方向記事17ヶ所を65度修正すると、四大国(伊都・投馬・邪馬台・狗奴)の位置関係を含め全て現実の日本地理と合致する。

なお『倭人伝』は、倭人の国々(日本列島)の風俗を「有無するところはタン耳・朱崖(海南島)と同じ」と南方風に描写するが、大陸との地理関係そのものは「その道里を計るに、まさに会稽東治の東に在り」、つまり会稽山(上海付近)を中心とする会稽郡の東方で、かつ朝鮮半島(帯方郡)の「東南の大海中」に位置すると記載している(「会稽東治」問題は補注7を参照)。

以上、本稿結論の『伊都国=博多湾岸(前原市三雲)、投馬国=山口県防府(玉祖)、邪馬台国=宇佐中津(豊前)、狗奴国=南九州』を、里程日程論と方向の論理から合理的な検証を終了した。これを可能ならしめたのが、『倭人伝』の「短里」と『隋書』・『旧唐書』・『新唐書』から裏付けられた「倭人の短日制」のセットであり、また現実の日本地理・海流の条件である。このようにして、邪馬台国は宇佐中津(豊前)に比定される。そしてこの豊前説は、『倭人伝』の「女王国の東、海を渡る千余里、また国有り、みな倭種」を、豊後水道を渡った四国に比定し、ぴったりの表現となる。

第2章 宇佐神宮と卑弥呼

1 卑弥呼=比売大神=天照大神

宇佐神宮は応神天皇・比売(ヒメ)大神・神功皇后を祭り、中央の比売大神は天皇・皇后より高い神格を持つ。比売大神は宗像三女神(補注8)の異名同体説が有力だが、古くから異論があり諸説とどまることを知らず、謎の神社とされる。道鏡事件(769年)で伊勢神宮は無視され、宇佐神宮の神託が皇位継承を決定し、天皇家は皇祖神を祭る真の宗廟は宇佐神宮と考えていた。

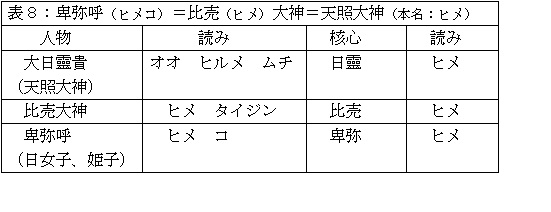

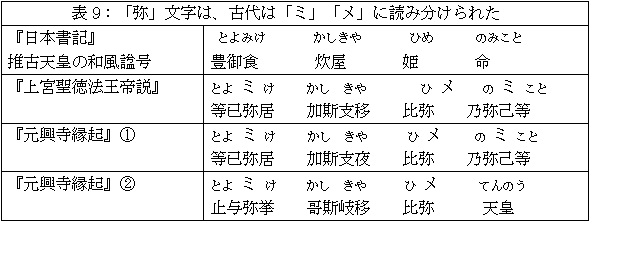

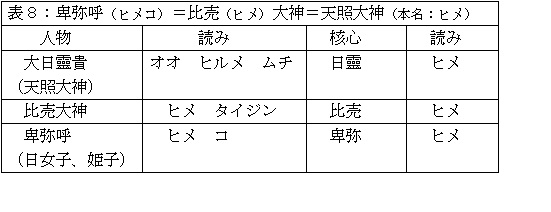

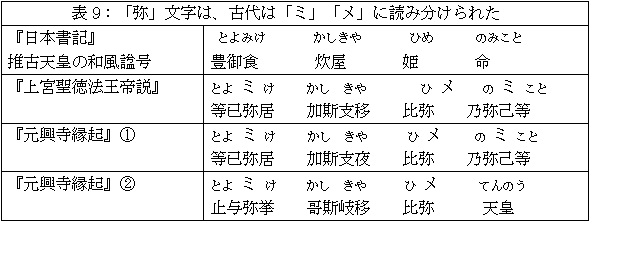

『日本書記』は神代編の冒頭で、天照大神の本名を大日靈貴(オオヒルメムチ)とする(補注9)。「大」は「大日本」や「大王」と同じで美称、また「貴=ムチ」は「尊=ミコト」と同じで尊称である。そうすると核心は日靈=ヒルメだが、ヒルメの「ル」は助詞の「ノ」の古語で、現代語で言えば「日の靈」すなわち日靈=ヒメで、天照大神=ヒメ=比売大神である。「日靈」と「日ル靈」の関係は、JR「山手線」と「山の手線」と同じである。一方、応神朝以前で卑弥呼の人物像に該当するのは天照大神である。卑弥呼は最近こそ「ヒミコ」だが、第2次大戦まで一貫して姫の尊・姫児・姫子・日女子=「ヒメコ」と読まれてきた。「弥」文字は通常「ミ」と発音するが、女性の「姫」を意味する場合は「メ」と読むのが古文献の約束事で、卑弥呼=ヒメコが本来の発音である。この卑弥呼の「ヒメ」が比売大神の「ヒメ」で、卑弥呼(ヒメコ)=比売(ヒメ)大神=天照大神(本名:ヒメ)となる(表8)。古代で「弥」が「メ」と読まれた例は、『元興寺縁起』・『上宮聖徳法王帝説』・『釈日本紀』・『延喜式神明帳』があり、いずれも「姫」を意味する場合である。ここで、「弥」が同一文の中で「ミ」「メ」と使い分けられた例として、推古天皇の和風諡号「豊御食炊屋姫命」を挙げておく(表9)。

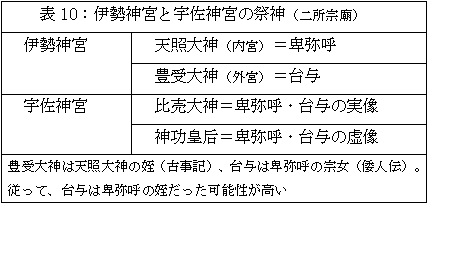

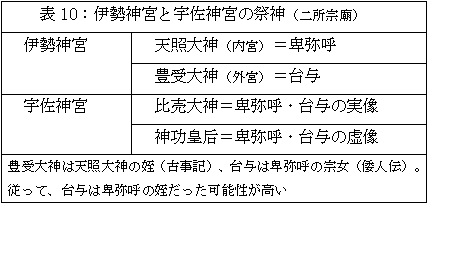

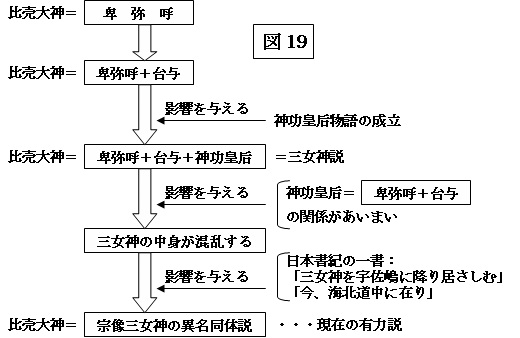

すなわち、卑弥呼=ヒメコ=日女子で、太陽の女の子=天照大神(日神)である。また、天照大神の天岩戸事件前は卑弥呼、事件後が台与である。つまり卑弥呼+台与=天照大神で、実像は神代に送られ神功皇后は卑弥呼・台与の虚像とされた(神功皇后物語の成立:6~7世紀)。ところが、『日本書記』は神功紀に魏志を引用するとともに摂政治世(AD201~269年の69年間)を邪馬台国時代に合わせたが、神功皇后と卑弥呼・台与の関係をあいまいにした(邪馬台国・卑弥呼・台与の文字をいっさい使用せず)。これに関連し、伊勢神宮と宇佐神宮の祭神は表10の通り。

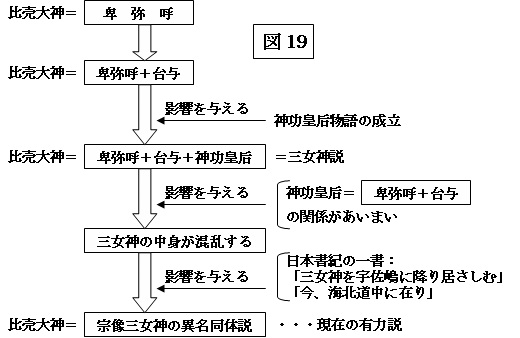

比売大神は太古より宇佐亀山に鎮座され、宇佐神宮創建時(725年)に応神天皇が一の御殿に祭られたのを受け、直後の733年に比売大神が改めて二の御殿に祭られた。この時点では三の御殿の神功皇后廟神社は存在しない。比売大神は三女神の総称とされるが、この時の三女神は宗像三女神ではなく、卑弥呼・台与・神功皇后の三女人であった。ところが、『日本書記』が神功皇后=卑弥呼・台与の関係をあいまいにしたため、比売大神=三女神の中身が混乱し始めた。その結果、三女神=宗像三女神が有力となり、この橋渡しをしたのが『日本書紀一書』の「三女神を宇佐嶋に降り居さしむ、今は海北道中に在り」であろう。そして、神功皇后の独立イメージが強くなった平安時代の823年に神功皇后が三の御殿に祭られた(図19)。

すなわち比売大神は、一女神(卑弥呼)、二女神(卑弥呼・台与)、三女神(卑弥呼・台与・神功皇后)が基本だが、混乱の中から諸説(太古より鎮座する地主神、玉依姫、豊玉姫、豊姫、神功皇后、三女神、宗像三女神の異名同体説など)が入り乱れ、謎の神社となった。また、応神は新王朝の創始者(皇統の入り婿)で高句麗好太王と朝鮮半島の覇権をめぐり死闘を演じ(414年建立の好太王碑)、母后の神功皇后(卑弥呼・台与の虚像)を通し正統王朝とされ、邪馬台国の故地・宇佐に武神=八幡神として祭られた。『日本書紀』の編纂過程(681~720年)で、応神を卑弥呼との関係でどこに祭るか試行錯誤があり、当初は近くの鷹居社(712年)や小山田社(716年)としたが、最終的にはズバリ、卑弥呼が眠る亀山の地に祭られた(725年)。

2 亀山は卑弥呼の墓

亀山の下半部に第2次大戦時の防空壕が残っており、地層が歴然と露呈し自然の地山である。しかし頂上部分は、①昭和15年頃、拝殿前広場が拡張され地下に宝物殿を造るため数メートル掘り下げられたが、地層は全く存在せず性質の違う玉石や角石が無数発見された。これは、伝承通りに菱形池を掘った土で盛土したと推定される、②『八幡宮本紀』は亀山の周囲を390歩とする。そうすると、直径は125歩となり倭人伝の「百余歩」と合致し、頂上広場(直径70~80メートル)を表現した、③『延喜式』神名帖は「大帯姫(神功皇后)廟神社」と、「廟」の文字を使用する。「廟」とは「みたまや」とか「もがりの宮」を意味し、神功皇后の社殿は墓所の上に造られた可能性が高い。事実、宇佐神宮の改修が行われた明治40年と昭和8~17年の二度にわたり石棺が目撃されている、④卑弥呼の墓は当時の魏の薄葬(自然の地山を利用し豪華な墓としない)の影響を受けた可能性があり、日本でも初期古墳は自然丘陵を利用した例が多い、⑤卑弥呼死後が内戦に陥った状況下で、「大いに冢(ちょう)を作る」と言っても、箸墓(全長280メートル)のような巨大古墳を築造する余裕もない。以上から、亀山が卑弥呼の墓の可能性が高い。

倭人伝』の「百余歩の冢」「奴婢百余人の殉葬」のセットは極めて特異である。宇佐神宮の呉橋の西700メートル余には境外末社「百体神社」があり、「亀山」「百体神社」というセットを提示できるのは全国でも宇佐説しかない。また、この地から甕棺が数個ずつ数回出土している。伝承によれば、養老4年(720年)に大和朝廷が隼人を征伐し首級を持ち帰り凶首塚に埋め、これが百体神社の起源という。しかし、①卑弥呼死後、交戦相手の狗奴国(隼人、熊襲)の捕虜百余人を殉葬し、②養老4年の隼人征伐の際に持ち帰った「首級」(古記録では単に「首級を持ち帰り」とし、「首級100個」とするのは存在しない)を凶首塚に埋めた、この二つが合体し現在の社伝が形成されたと思われる(補注10)。

第3章 考古学

1 考古学と邪馬台国

畿内説が根拠とする①「三角縁神獣鏡=卑弥呼の鏡」②日本を南北に転倒して描いた「混一彊理図」は、学術的にほぼ否定されたのが最新の状況である(補注11)。代わりに、奈良文化財研究所の光谷拓実氏が開発した年輪年代法で、古墳時代の始まりが通説の300年頃から100年遡上し200年頃となり、初期大古墳が集中する畿内大和を邪馬台国の最有力候補とする。しかし、弥生中期~古墳~飛鳥時代は年輪年代のモノサシ(基本となる標準パターン)に100年の狂いがある(端的な例として、法隆寺五重塔心柱・法起寺三重塔心柱・元興寺禅室部材の年代測定値は建立記録と100年合わない)。標準パターンは非公開で誰も科学的妥当性を検証しておらず、「ブラックボックス」化している。測定値の全てを事例検証すると、AD640年頃で標準パターン作成の接続に失敗し100年狂っている可能性が高く、奈良時代~現代は正しいが(例:紫香楽宮跡の柱根は743年伐採)、飛鳥時代以前は全て100年新しい年代へ修正する必要がある(補注12)。従って、畿内大和の大古墳(箸墓など)は全て神武東征(290~300年頃)以降の初期大和王権のもので、邪馬台国とは時代が異なる。年輪年代法による弥生・古墳時代の年代遡上論が否定されれば、これを頼りとする最近の邪馬台国畿内説は根底から揺らぎ、ふたたび九州説が優位に立つことになろう。100年遡上論を前提とする「纏向遺跡=邪馬台国の王都」説は誤りで、纏向遺跡の土器年代は、白紙から再検討の必要がある。

また国立歴史民俗博物館(歴博)は、箸墓周辺の土器付着炭化物を炭素14年代法により測定したら240~260年の土器で、「箸墓=卑弥呼の墓」と発表した(2009年5月、第75回日本考古学協会総会)。しかしこの説は、季刊『邪馬台国』101号の「総力特集 歴博・炭素14年代論の大崩壊」(2009年4月)、および102号の「特集 箸墓古墳は、卑弥呼の墓なのか」(2009年8月)などで既に崩壊している(補注13)。

一方、北部九州で濃密な遺跡は福岡平野~糸島地方だが卑弥呼以前が多く、これも邪馬台国とは違う。伊都国に一大率を常設し「諸国を検察せしめた」との倭人伝の記事からすると、邪馬台国は伊都国から相当離れた、すなわち1500里の距離に位置したと考えられる。伊都国から1500里では、筑紫平野南部・熊本県北部と宇佐中津が有力候補となるが、考古学的には三者は同レベルである。卑弥呼は「倭国大乱」「歴年主なし」の中から呪術宗教的権威者として倭国王に共立され、邪馬台国は突出した武力・経済力で倭国を統一したのではない。邪馬台国の比定地は「考古学的に相当発達していた」のが必要条件で、「最も濃密であった」必然性はない。もし邪馬台国が、福岡平野~糸島地方(九州説)または纏向(畿内説)のどちらかであれば、100年論争はとっくに決着している。その意味で、宇佐中津~福岡県京都郡の豊前地方は遺跡・古墳・出土品も多く、考古学面でも邪馬台国の資格がある。また宇佐中津地方に、かなり古くから「ヤマト」の地名が古文書から確認できる。宇佐八幡の社家の永弘家文書には鎌倉中期に向野郷「山戸」、また小山田家文書は南北朝時代の三通に「ヤマト」「大和」と記す。さらに、「耶馬溪」「山国」「山国川」も気になる。

なお倭人伝の戸数は、対馬国(千余戸)、壱岐国(三千許家)、末盧国(四千余戸)、伊都国(千余戸)、奴国(二万余戸)、不弥国(千余家)、ここまで合計三万余戸とする。その先は伝聞だが、投馬国(可五万余戸)、邪馬台国(可七万余戸)と、非常に大きな国となる。しかし、「可」との推定文になっている。一方、日程は「水行20日」「水行10日・陸行1月」と断定文で、同じ伝聞でも情報の精度に落差がある。博多湾岸の倭人は、日程を経験値としてある程度自信を持って言えるので断定文となった。しかし、戸数は人口統計があったわけではない。博多湾岸の倭人が投馬国や邪馬台国を訪問しても、「奴国より大きな国で戸数も相当多そうだ」、ぐらいしか分らないので推定文とした。従って投馬国は奴国より戸数が多く、邪馬台国はさらに多い、という程度に考えた方がよい。白鳥庫吉氏が、「奇数を特に好む中国人が、対馬~奴の合計三万戸をベースに、五万戸、七万戸の数字を作った」と指摘したのは、あながち的外れではない。

2 豊前地方の考古学

宇佐市内の遺跡は333ヶ所、うち古墳は156ヶ所ある(賀川光夫)。また明治末期に日豊本線の工事のさい、福岡県側の行橋~新田原の4キロの間で60の古墳が取り潰されている。また昔、この線を汽車で旅行したときは、古墳の群にさえぎられて海が見えなかったという話もいまだに伝えられている。2002年、山国川下流域の唐原地区遺跡群で、吉野ヶ里遺跡・原の辻遺跡に次ぐ大環濠集落が発見され、竪穴式居住群・水田跡・甕棺・石棺墓・ガラス玉・鉄製品・内行花文鏡片が出土したが、全貌はまだ明らかではない。

倭国大乱と関係する弥生時代の鉄鏃の全国出土数は2,172個で、福岡県398・熊本県339・大分県241と、この3県で44%を占める(川越哲志、安本美典)。これに対し、奈良県はわずか4個に過ぎない。一方、「古墳発生期の鏡」が出土した遺跡総数112ヶ所の中、福岡県41・大分県2で、両県が全国の38%を占める(樋口隆康)。しかし、福岡県の41ヶ所のうち昔の行政区分の豊前に属するのが17ヶ所もあり、組みなおすと豊前19、筑前・筑後24ヶ所となり、豊前地方の遺跡が予想以上に濃厚なのが分る。弥生時代には、九州~中四国に銅剣銅矛文化圏があり、豊前は筑紫とならび中核を形成していた。豊前は関門海峡を制し、また日本の地中海と言われる瀬戸内海に面して、この文化圏の中央に位置し、地理的にも考古学的にも邪馬台国の資格が十分にある。 なお、当時の日本列島の政治状況は図20のとおり。

終わりに(神武東征について)

邪馬台国は、その後どうなったのか。また4世紀の畿内大和王権といかなる関係にあるのか。台与は266年に晋へ遣使しているが、これを最後に邪馬台国は消息を絶つ。その後の古代統一国家形成のシナリオをどう考えるかである。しかし紙数の関係もあり、ここでは若干のコメントに留めたい。なお、この問題は拙著『邪馬台国の位置と日本国家の起源』(1996年)および同題のHPにて、かなり論じているので、そちらを参照願いたい。

①卑弥呼・台与の邪馬台国時代は、紀元200~270年頃で、神功皇后(卑弥呼・台与の虚像)の摂政治世201~269年にほぼ符号する。180年代に始まる倭国大乱は長期間続き、200年頃の卑弥呼共立でようやく終息し、邪馬台国を盟主とする倭国が成立した。一方、台与は266年に晋へ遣使しており、邪馬台国は270年頃までは健在だったと考えられる。従って、『日本書紀』が邪馬台国時代の終焉(すなわち台与の死去)を269年としたのは、そうおかしくない。台与が270年頃に死去(その時、35才ぐらい)。台与なき後の邪馬台国は求心力を失い元の小国分立状態に戻り、我々がイメージする「いわゆる邪馬台国」は卑弥呼・台与の2代で終わって、自然消滅したと推定される。そして諸国には「小」卑弥呼、「似非」卑弥呼が続出し、呪術支配による閉塞した社会状況に陥った。これは九州の特色で、記紀および風土記には九州に女王(女酋)が12人も見える。これに卑弥呼・台与を加えると14人にも登る。

邪馬台国は、もともと軍事力・経済力で諸国を圧倒し倭国を統一したのではない。卑弥呼は、「倭国大乱、相攻伐歴年」「歴年主なし」の中から、呪術宗教的権威者として諸国から共立され倭王となった。卑弥呼が死去し男王が立ったが、収まらず内戦となった。止むを得ず、今度は卑弥呼の宗女で13歳の台与(壱与)を女王とし、ようやく戦乱が終息した。このように、卑弥呼・台与時代の倭国は女王の宗教的権威に依存し、国家としての政治基盤は脆弱である。これは、後の畿内大和王権が天皇を頂点に強力な中央集権国家を築いたのとは根本的に異なる。

②邪馬台国九州説の場合、3世紀末~4世紀初頭に邪馬台国が東征したとするのが有力シナリオとされる。しかし筆者は、東征勢力と北部九州の邪馬台国は違うと考えている。天孫降臨および東征の出発地「日向」は、通説のように宮崎県である。『古事記』に日向を「この地は韓国に向かい、笠紗の御前を・・・」とあり、博多湾岸とする説がある。しかし『日本書紀』が記載する先行史書群は、同じ内容ながら「空国」「空国」「胸副国」とする。「空国」は、「ムナ国」とも「カラ国」のどちらにも読めるが、通常は「ムナ国」と発音する。また、「胸副国」は「ムナの副(襲?)国」である。稗田阿礼は記憶力抜群だが読み書きは出来ず、誰かが先行史書を朗読し稗田阿礼に暗唱させた時、「ムナ国」と発音すべきを「カラ国」と読んだ。これを後に太安万侶が『古事記』で「韓国(カラ国)」と記述したと推定され、朝鮮半島の韓国とは関係ない。従って霧島連峰の韓国岳も、『古事記』成立以降の命名であろう。また「笠紗の御前」の「御前」も、『日本書紀』での先行史書群は「碕(ミサキ)」「御碕(ミサキ)」「御碕(ミサキ)」とする。従って、『古事記』の「御前(ミサキ)」は誤字で、「碕」「御碕」が正しい。

③宮崎県(日向)は、もともと北部九州勢力と南九州の狗奴国(鹿児島県を本拠とする熊襲、隼人)の中間地帯にあった。狗奴国が強勢な時期は日向まで勢力を伸ばした。しかし、台与なき後の北部九州は小国分立に戻り、一方、狗奴国の勢力も衰えていた。この時、日向勢力は呪術支配の閉塞した社会状況からの離脱を含め強い国づくりを目指し、新天地を求め東征を開始し、畿内大和へ侵攻した。

④神武天皇に象徴される日向勢力の東征時期は290~300年頃(280年代もありうる)であろう。そして、賛同する宇佐および筑紫勢力(遠賀川河口の「崗の水門」に立ち寄っている)を加え、安芸国(埃宮。古事記では、たけりの宮に7年)を経由して吉備国(高嶋宮に3年。古事記では8年)で準備を整え、畿内大和に侵攻し銅鐸文明を滅ぼした。従って、初期大和王権を象徴する畿内大和の大古墳(箸墓など)は、全て290年頃以降の築造である。西都原古墳群を始めとする日向の大古墳群の一部(西都原81号墳、生目1号墳など)は、畿内大和とほぼ同時期あるいはもっと早いかも知れないと、最近は言われている。いわゆる「前方後円墳文化」が、神武東征により吉備および畿内大和に持ち込まれた可能性がある。

⑤『日本書紀』によれば、神武、崇神は共に「ハツクニ シラス スメラミコト」すなわち初代天皇で、神武=崇神の可能性が高い。日本書紀は初代天皇の即位を紀元前660年と古く設定するため、東征の主人公を東征から即位まで初代神武天皇、即位後を10代崇神天皇に分割し配置した。このため、神武には即位後の事績がほとんど無く、逆に崇神には即位のいきさつが書かれていない。従って、神武紀と崇神紀は同一人物の事績として続けて読みうる可能性がある。この間に挟まる第2~9代天皇は、欠史8代として架空の天皇とするのが通説である。『古事記』干支によれば崇神の没年は318年で、ほぼ正しいであろう。また、箸墓の埋葬者とされる倭迹迹日百襲姫は、崇神10年の没である。崇神(神武)が畿内大和で即位したのを290~300年頃とすると、箸墓の築造は300~310年頃となり従来通説と一致する。一方、『古事記』は崇神を「初国所知之御真木天皇」と、崇神だけを初代天皇とする。これが実態であろう。奈良朝以降の天皇家が初代大帝・神武天皇に対する扱いは、それこそ無視というべきものだった。神武天皇を祭る唯一の神社・橿原神宮の建立は明治23年で、唖然とするほど新しい。高木彬光氏は、「神武天皇は存在しない、その業績と伝えられるのは、はるか後代の天皇の事績を遠くさかのぼった時代の事件として改作したものだと断定するのも、このような子孫の無反応からみちびき出される必然的な推理である」、と述べている。また、現状の神武天皇陵は実は古墳ではない、というのが考古学会での常識である。すなわち、神武天皇には陵墓すら存在しない。

以上を総合すると、神武=崇神が率いる日向を中心とする九州勢力が、290~300年頃に東征して、畿内大和王権を樹立したと考えるのが最も妥当であろう。そして、呪術支配からの離脱を志向する崇神天皇は、天照大神を大殿から出し笠縫邑に祭った。これは、要するに政教分離である。そして、次の垂仁天皇時代の伊勢神宮創建につながるのである。

補注1:富来隆氏の宇佐説

昭和27年、富来隆氏は邪馬台国を宇佐とする新説を発表した。ただ富来説は、①里程日程は連続説に従うものの「陸行1月」は「1日」の誤り、②投馬国を内陸の大分県日田盆地、③「水行20日」「水行10日」を河川水行と解釈し、不弥国から河川を南下、それから筑後川を遡上し日田盆地経由とした。この解釈は無理があると批判された。一方では、①倭人伝の方位は全体に60~70度の狂いがあること、②里程日程は誇張というより「比率妥当性」で解釈すべきこと、③邪馬台国と宇佐神宮の関係を示唆したこと(明確にではないが)、の重要な指摘を行っている。なお後になり、「水行20日」「水行10日」を玄界灘~関門~周防灘とし、投馬国を関門あたりと説を変更している。

補注2:帯方郡治の位置

204年頃、遼東遼西の豪族・公孫康が楽浪郡(郡治は平襄)の属県屯有県以南の荒地を割いて新しく設置したのが帯方郡である。古記録では朝鮮半島を東西に流れる「帯水」と呼ばれる大河があり、ソウル市内を流れる漢江がこれに相当する。朝鮮半島を東西に流れる大河は漢江しかない。このことから帯方郡治はソウル~開城が通説であった。ところが、沙里院付近の方墳の内部に積んだレンガから「帯方太守張撫夷」の文字が発見され、帯方郡治=沙里院の有力説が出されている。

しかし、

①帯方郡治は朝鮮半島南部の経営を睨んだ政治・軍事的な前線基地である。ところが、沙里院は楽浪郡治から50キロの至近距離にある(図21)。これでは郡を分割した意味がない、

②沙里院付近には中国本土から流入し土着化した漢人が多く居住していた。墓から「漁陽張撫夷」との文字も出土し、張一族はもともと漁陽(北京近郊)出身であろう。古代中国で漢人は死去すると故郷に埋葬されるのがならわしであった。帯方太守を務めた張撫夷は土着化した故郷の沙里院に埋葬されたと推定するのが妥当で、郡治の証明には直結しない、

③帯方郡治が軍事的前線基地であり緊急時の後方支援(楽浪郡から)を考慮すると、実際の帯方郡治は漢江を渡る手前の開城付近が最も妥当であろう。なお『倭人伝』の里程解釈では、帯方郡治が沙里院であっても本稿の結論には影響ない。郡治が開城~ソウルの場合、水行7000里の起点は江華島付近となる。いっぽう、沙里院説では南下して海州から水行を始めることになり、江華島へは50キロ程度で全体の議論には影響しない。もし沙里院から北上して大同江から水行しても、海州付近を必ず通過するので、沙里院→海州は陸路を南下すべきは図21から明らかである。

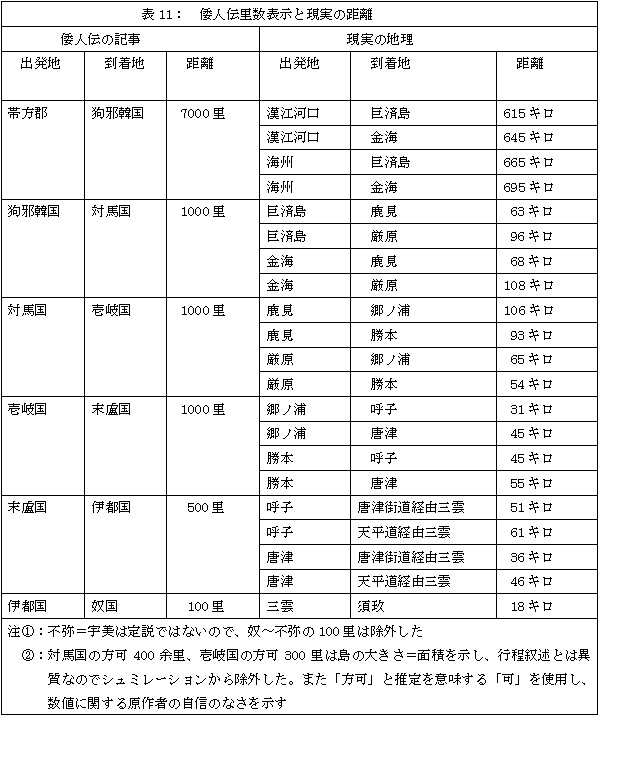

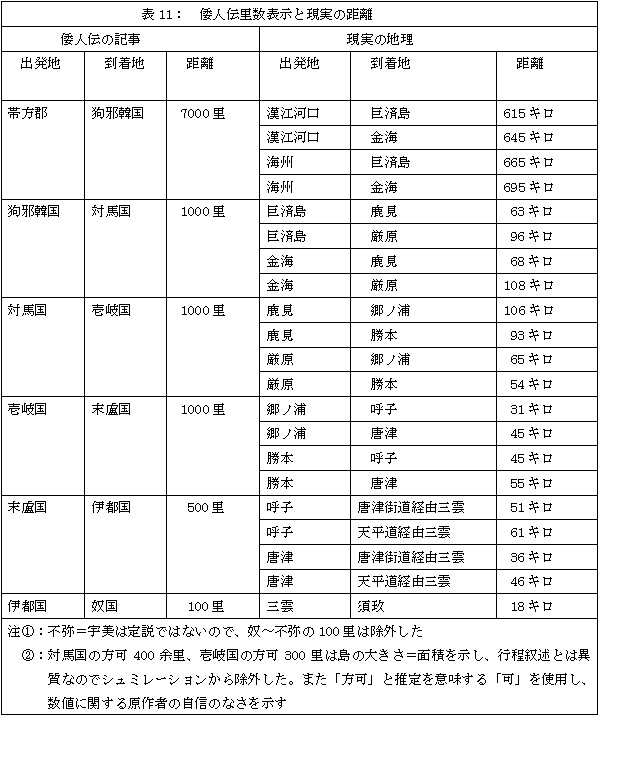

補注3:倭人伝の里程・行路シュミレーション

拙著『邪馬台国の位置と日本国家の起源』(1996年)では、倭人伝の里程・行路シュミレーションを行っている。まず表11からは、64通りのルートの組み合わせが出来る。すなわち、2(漢江河口、海州)×2(巨済島、金海)×2(鹿見、厳原)×2(郷ノ浦、勝本)×2(呼子、唐津)×2(唐津街道、天平道)×1(須玖)=64のルート。

さて表11では、どう見ても1里=80~100メートルにしかならない。そこで拙著では、①1里=80メートル、②85メートル、③90メートル、④95メートル、少し離れて⑤140メートルの5種類の里度をシュミレーションに組み込んだ。これと先程の64種類のルートを組み合わせると、5×64=320通り(ケース)となる。拙著では回帰分析により、この320通り(ケース)の中で、どのルートと里度の組み合わせが、理論距離と実地距離の乖離が最も少なく、正解に近いかを分析した。その結果、里度は1里=85~90メートルが最も妥当性がある。これは、『魏志韓伝』の「方4000里」から導き出された1里=83~90メートルと一致する。またルートは、漢江河口→金海→鹿見→勝本→唐津→天平道経由三雲が最も妥当である(計算明細は本稿では省略)。

補注4:「水行10日・陸行1月」 これは「水行では10日、または陸行なら1月」で、並列読みが正しい。『倭人伝』の旅程距離は、直後に必ず到達国名を記載する。連続的に読むとすれば、表12の「水行10日」の直後に到達国名が必要となる。中国古文の専門家・張明澄氏は、連続的に読むとすれば「水行10日」と「陸行1月」の間に「さらに」との言葉が必要とする。宮崎康平氏も、「水行10日で邪馬台国に至るが陸行できないこともない。もし陸行すれば1月を要するとの付言のしかた」とする。

補注5:「東西五月行」「南北三月行」

『隋書』は倭国領域について、東西南北は「それぞれ海に至る」とする(この表現は少しおかしい。『旧唐書』・『新唐書』の「東界北界は大山ありて限りをなす」が正確と思うが)。また、遅くとも5世紀には大和王権の支配は関東まで及んでいたと考えられる。そうすると、倭人の1日当りの計算において、「東西五月行」は九州西端~関東房総半島の1000キロのケースも考える必要がある。その場合は、

東西五月行:1000キロ÷150日=6.67キロ/日

南北三月行: 440キロ÷ 90日=4.89キロ/日

平均すると、5.78キロとなる。これを分解すると、陸行=5.02、水行=6.53キロ/日となる。これを例えば伊都国(三雲付近)から邪馬台国(宇佐)の138キロに対応させると、138キロ÷5.02キロ=28日となり、ほぼ「陸行1月」と符号する。従って、この問題は、本稿の里程日程論に大きな影響は及ぼさない。

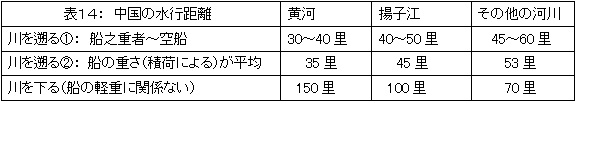

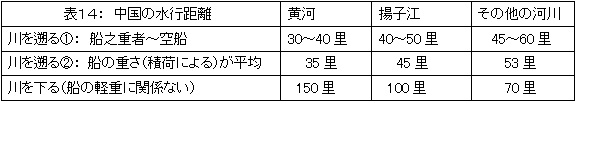

補注6:中国での陸行・水行の距離

唐『六典』は1日の行程を次のように記す。なお、河=黄河、江=揚子江、余水=その他河川、泝=川を遡る、を意味する。これを分析すると、陸上歩行は「五十里」と明快だが、問題は水行である。

『凡陸行之程、馬日七十里、歩及驢五十里、車三十里、水行之程、船之重者、泝河日三十里、江四十里、余水四十五里、空船泝河四十里、江五十里、余水六十里、沿流之船、則軽重同制、河日一百五十里、江百里、余水七十里』

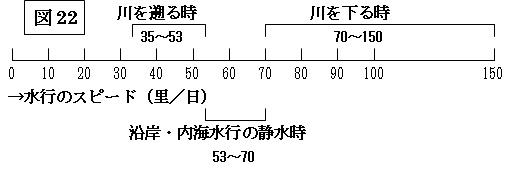

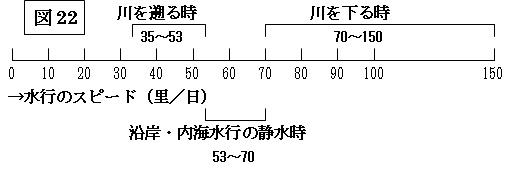

すなわち、川を遡るには積荷が平均の場合1日当り35~53里、川を下るには積荷に関係なく70~150里のスピードである。と言うことは、静水時の船行スピードは、最低53里(川を遡る最大値)~最高70里(川を下る最小値)となる(図22)。

静水時の水行を計算するもう一つの方法として「流水算」がある。これを、黄河を例に計算すると次の通り。

[黄河]

川を遡る (船をこぐ速さ)-(流れの速さ)= 35里/日

川を下る (船をこぐ速さ)+(流れの速さ)= 150里/日

合 計 (船をこぐ速さ)×2倍 =185里/日

従って、静水時の船行スピード=船をこぐ速さは、185里÷2=92.5里/日、となる。同様に揚子江では73.5里、その他河川では61.3里/日となる。以上の計算によれば、静水時の一日当り船行スピ-ド(=船をこぐ速さ)は、61.3~92.5里で、平均では77里/日である。この「77里/日」と前に計算した「53~70里/日」を総合すると、唐時代の静水時の船行(水行)スピードは、おおよそ60~70里で、中間値は65里/日となる。この60~70里/日は、陸上歩行の50里/日と大差ない。もちろん、唐『六典』は長里(=560メートル)で記載されているが、「水行」と「陸行」の比例関係は、『倭人伝』の里程日程でも同様である。

なお、3世紀魏晋時代の水行距離は、史料が無い。陸行距離は、洛陽~襄平の4000里が良く引き合いに出される。237年、公孫氏4代目の公孫淵は燕王を名乗り、年号(紹漢)を建て完全独立を宣言した。これに対し、魏は景初二年(238年)春正月に、遼東郡襄平城の公孫淵を討伐すべく司馬懿(仲達)を総司令官とする4万人の遠征軍を派遣する朝儀を開き、「洛陽から襄平まで4000里」「行くに100日、攻めるに100日、還りに100日、休息に60日、合計1年で足りる」、との会話が『三国志魏書』明帝紀などに記録されている。そうすると、4000里÷100日=40里/日となる。このことから、魏晋時代の陸上歩行の標準は1日当り40里との説がある(山尾幸久)。しかし、4万人の遠征軍は大量の武器・衣類・食料などの物資部隊を伴う重装備兵の行軍で、通常の陸上歩行よりスピードは遅い。従って、重装備兵で40里なら、通常はやはり50里程度と考えるのが妥当である(唐『六典』の水行でも、積荷の軽重で1日当りの距離が20~30%異なる)。魏晋時代の歩行標準を40里とすると、40里×434メートル=17.4キロとなる。一方、唐時代は50里×560メートル=28.0キロで、魏晋時代より60%も増加する。1日当りの歩行距離が、3世紀魏晋時代と7~8世紀唐時代で60%も違うとは考えられない。魏晋時代は最低でも50里(21.7キロ)で、これでも唐時代とは30%違う。なお、陸上歩行と水行(静水時)の比例関係は魏晋と唐時代は同じと考えてよいから、魏晋時代の陸行が50里なら水行は65里となる。

補注7:会稽東治の東

『三国志』の各版本は、日本を「会稽東治の東」と「東治」と記載する。ところが『後漢書』は「東冶」とする。この『後漢書』の「東冶」を台湾対岸の福建省東冶(既出の図18参照)と見なし、日本は台湾近くまで伸びる南北列島とする説があるが、それは誤りである。すなわち、「東冶」とするのは以下のように3書に過ぎず、共通するのは「会稽」だけである。

三国志の全ての版本 会稽東治

後漢書・晋書・翰苑 会稽東冶

梁書・隋書・北史 会稽

通典 会稽間川

その他漢籍 記載なし

一方、①歴代中国14史書(漢書~新唐書)の全てが日本列島を「朝鮮半島の東南」、②5史書(隋書~新唐書)が「東西五月行・南北三月行」と東西列島としていること、さらに③旧唐書日本伝・宋史は「東西南北、各数千里」とする事実がある。以上を総合すると、古代中国での日本列島観は、歴史的に一貫して、会稽山(上海付近)を中心とする会稽郡の東方海上に連なる東南列島(あるいは東西列島)とするのが妥当である。

補注8:宗像三女神

天照大神と素戔嗚尊の誓約により、素戔嗚尊の子として男5人が、また天照大神の子として女3人が生まれた。この女3人が、「多紀理毘売・市寸嶋比売・多岐都比売」(古事記)また「田心姫・市杵嶋姫・湍津姫」(日本書紀本文)で、それぞれ宗像の奥津宮・中津宮・辺津宮に祭られ宗像三女神と総称するが、宇佐神宮の比売大神と本来は関係ない。しかし比売大神の神名が混乱し、日本書紀一書の「三女神を宇佐嶋に降り居さしむ。今、海北道中に在り」が介在して「比売大神=宗像三女神」説が形成された(この説は平安時代作の『先代旧事本紀』に始まる。ただし、この本は偽書との見方が有力)。一方、別の一書には「三女神を筑紫洲(国)に降りまさしむ」とある。なお天照大神は、この女3人を素戔嗚尊へ授け、交換で男5人を引き取り育てた(子養し給う)。この中の天忍穂耳命の4代後が神武天皇である。

補注9:天照大神の本名

『日本書紀』は神代編の冒頭で、天照大神の誕生を次のように記す。

「イザナギの尊とイザナミの尊は、『吾すでに大八州国および山川草木を生めり。何ぞ天下の主者を生まざらむ』と共議して、共に日神を生む。大日靈貴と号す、これをオオヒルメノムチと云う」、「一書に云はく、天照大神という。また一書に云はく、天照大日靈貴という」、「一書に曰く。イザナギの尊が曰くには、『われ、大日靈尊・月弓尊・素戔嗚尊を生む』」。この『日本書紀』の内容からすると、天照大神の本名は「大日靈貴(オオヒルメノムチ)」となる。(注)「靈」の下部は「巫」字となっているが、日本書紀の原文は「女」でパソコンに文字がないため代用した。なお、「靈」字は大変珍しいが、最下部が「女」となっているのは、「巫女」の意味が込められていると理解されている。

補注10:百体神社と凶首塚

①宇佐神宮の境外末社である百体神社は宇佐神宮の呉橋の西700メートル余、また亀山の麓からは900メートル余に位置し、卑弥呼死去に伴い殉葬された「奴婢百余人」の場所であろう。百体神社の「百体」の由来は、この奴婢「百余人」と考えられる。この百体神社は、宇佐神宮のかっての黒門(不浄門)のすぐ西外に位置し、「奴婢百余人」を埋葬するのに適切な場所である。神社と廟は、もともと同義語で、百体神社とは「百人」を埋葬した場所との意味であり、この地に「奴婢百余人」が埋葬された可能性が高い。また土地の古老の話では、百体神社の社殿の裏手の地から甕棺が数個ずつ数回出土しており、今でもその付近を掘れば、たぶん甕棺が出土すると思われる、という(久保泉著『邪馬台国の所在とゆくえ』、昭和45年)。3世紀半ばにおける奴婢の埋葬様式が、まだ旧来方式の甕棺によったということはあり得る。一方、「奴婢の殉葬」であるから、穴を掘っただけで直接埋めたことも考えられる。いずれにせよ、この百体神社のあたりは「奴婢百余人の殉葬」の地にふさわしい。

②凶首塚(横穴式石室の小さな円墳。現在は石室のみ露出)は、百体神社の西横30メートルに位置するものの、両者は本来、関係ない。凶首塚は、隼人征伐(720~721年)の時に持ち帰った賊の首級を埋葬したものである事は、古記録から明らかである。ただ首級の数を伝承では100人とするが、この伝承は後世の俗説で誤りであろう。『八幡宇佐宮御託宣集』(1313年作で、古記録・伝承を24年間かけて集めたもの)は、単に『凶賊の頭を切って持ち帰り、宇佐廟の西の凶士墓(凶首塚)に埋めた』とする。また『続日本紀』(797年作)も養老5年(721年)7月7日条に、『征隼人副将軍従五位下笠朝臣御室、従五位下巨勢朝臣真人ら帰還す。斬首したもの、捕獲した捕虜は合わせて千四百余人』とし、首級100個を持ち帰ったとは書かれていない。その他の古記録でも首級100個を持ち帰ったと記すのは、どこにも存在しない。また凶首塚の玄室(棺を置く部屋)は開口、高さ共に1.5メートル・奥行き2.5メートルほどの小規模で、とても100個の首級を安置する広さはない。これらを総合すると、隼人征伐後に持ち帰ったのは、「最大でも数十個程度の首級」であって「100個」ではない。

③百体神社の社名は、中世には百太夫社・百太夫殿、以後百体殿・百体神社、通称『百体様』という。応永27年(1420年)に「百太夫社」と記録に見えるが比較的新しく、それ以前は百体神社・百体様であったことも考えられ、長く言い伝えられた百体様が江戸時代に「百体神社」として復活した可能性もある。重要なことは、全ての社名に共通して「百」との文字があることだ。百体神社の名称が時代の変遷の中で多少

変化しても、この「百」という文字が必ずついてまわったことは、「百」の由来が本源的なものだからであろう。

その本源が、卑弥呼死後に殉葬した「奴婢百余人」である。そもそも首級は「一太夫、二太夫、三太夫・・・百太夫」「一体、二体、三体・・・百体」とは勘定しない。「百体」「百太夫」はあくまで遺体100人の埋葬を意味し、首級「100個」ではない。また、これだけ「百」が強調されているのだから、本当に「首級100個」なら、『八幡宇佐宮御託宣集』や『続日本紀』にはっきり「首級100個を持ち帰った」と書かれてしかるべきである。しかし、現実は「多数の首級」との「多数」との言葉すらない。

④以上を総合すると、「百体」の起源は、やはり卑弥呼死後に埋葬した「奴婢百余人」であろう。卑弥呼が交戦した狗奴国(隼人・熊襲)の捕虜100人を殉葬したことと、720年の隼人反乱後に持ち帰った「首級」(最大で数十個か)を近くに埋葬したことが、同じ隼人ということで混線したと考えられる。従って、百体神社は隼人の霊を祭っているが、「百体」の起源そのものは「奴婢百余人」(隼人・熊襲の捕虜)であり、720年の隼人征伐で持ち帰った「首級100個」とする伝承は後世の俗説で、これが現在の社伝につながったと思われる。

補注11:三角縁神獣鏡と混一彊理歴代国都之図(混一彊理図)

この二点は、すでに多く論じられており本稿で詳細は避ける。長らく卑弥呼の鏡とされ畿内説の支柱であった三角縁神獣鏡は日本で500枚以上出土しているのに、肝心の中国本土や朝鮮半島などでは1枚も出土しない。邪馬台国九州説や中国考古学会は500枚全てを日本製(倭鏡)とし、中国製(魏鏡)とするのは誰もいない。畿内説でも大勢は倭鏡とし、代わる候補として画文帯神獣鏡等を挙げる人が増え、「三角縁神獣鏡=卑弥呼の鏡」説はほぼ否定された。最近は日本製説を前提に、製作年代論争になりつつある。

龍谷大学所蔵の混一彊理図は1402年に李氏朝鮮で、中国から持ち帰った世界地図に日本からもたらされた「行基図」を合成したもので、日本列島を南北に転倒して描いている。このことから、古代中国人は日本を台湾近くまで連なる南北列島と誤認していたとして、多くの畿内説者がこの地図を根拠としてきた。しかし弘中芳男氏により、龍谷大学所蔵図は「西を上方に描いた『行基図』を不用意に挿入した」、ことが明らかにされた(1988年)。その後、長崎県島原市本光寺で同じ混一彊理図が発見され、日本は東西列島と正しく配置されている。さらに天理大学所蔵図・熊本県本妙寺所蔵図もあり、これらでも日本はほぼ正しく配置されている。従って、龍谷大学所蔵図は畿内説の根拠とは最早できないのが最新の状況である。

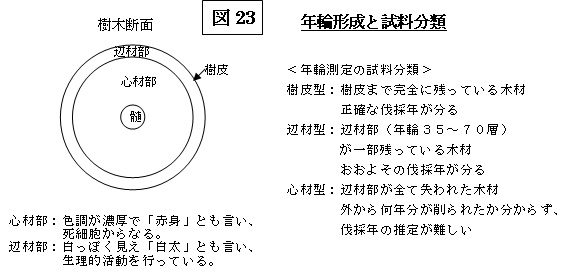

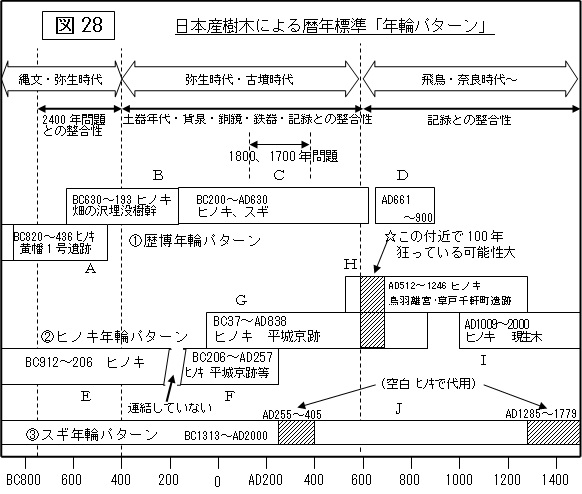

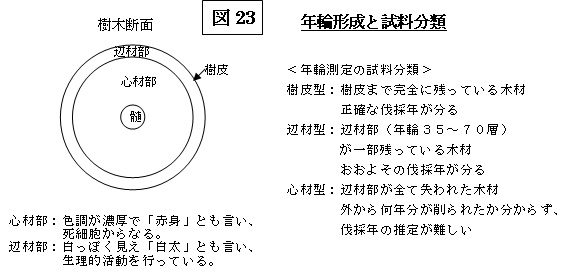

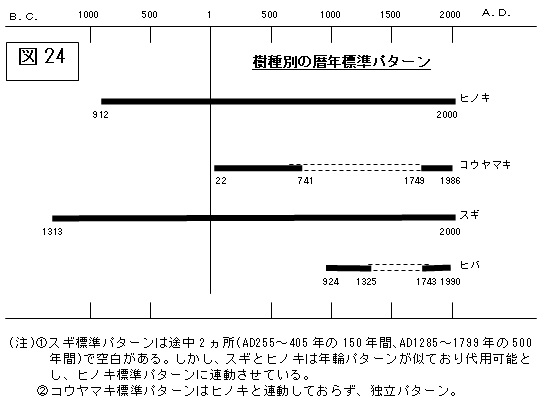

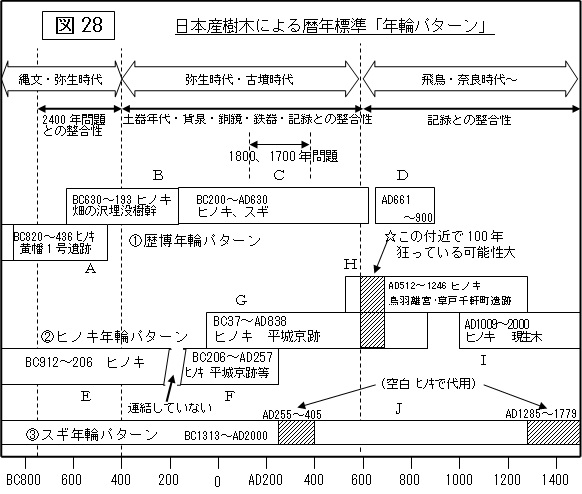

補注12:木材の年輪年代法

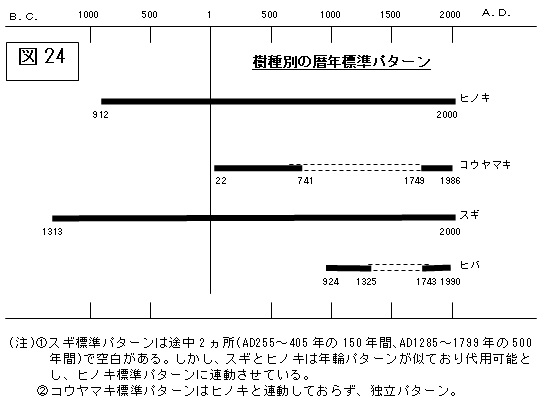

温帯・寒帯など気候の年周期性(春夏秋冬)が明瞭な地域の樹木は1年毎に年輪を形成する(図23)。同じ地域の同一種類(例えばヒノキ)同士であれば、同じような年輪変動を示す。これを利用し、現代から過去に遡り同一種類の樹木試料(現生木・古建築木材・遺跡出土木材など)を集め、計測した年輪幅を時系列で繋ぎ合わせ、モノサシとなる暦年「標準パターン」をまず作成する。次に、調べる樹木(その段階では年次不明)の年輪パターンを暦年「標準パターン」と照合し伐採年代を求める。これが、年輪年代法である。日本では、奈良文化財研究所の光谷拓実氏が1980年から研究を開始し、現在までにヒノキ(BC912~AD2000)、スギ(BC1313~AD2000)、コウヤマキ(AD22~AD741)ヒバ(AD924~AD1325)の標準パターンが作成されている(図24)。この年輪年代法により、弥生中後期および古墳開始期が通説より100年遡上し、邪馬台国が古墳時代と重なった。そして今や、この年代遡上論は邪馬台国畿内説を支える最大の根拠となっている。

しかし、この100年遡上論は誤りである。弥生中期後半~古墳~飛鳥時代は、基本となる標準パターン(ヒノキ材でBC912~AD2000年のモノサシ)の作成時、AD640年頃で年輪パターンの接続に失敗し、奈良時代~現代は正しいが、飛鳥時代以前は100年古く狂っている。なお、スギ材の標準パターンはヒノキ材に連動し作成されており、ヒノキが100年狂えばスギも100年狂う。表15・表16は、標準パターンが正しいか否かを検証できる全ての事例(ほとんどがヒノキで一部スギ)を抜き出したもので、それほど多くない。これは、弥生遺跡の存続期間は数百年に及ぶことが多く、出土木材は周辺土器との共伴が明確でないと、年輪年代の是非の検証対象に出来ないからである。また、木工品・工芸品は心材部を大きく削り取り加工することが多く、検証事例から原則排除すべきである(例:東大寺正倉院宝物の長方机第17号は心材部を大きく削っているため最外年輪はAD381年で、正倉院建立760年頃とは約380年も違い、全く参考にならない)。もちろん、樹皮型・辺材型なら検証可能。ただし木工品・工芸品は、良質な材料を保管し少しずつ使用することがあり、伐採年と使用年が数十年単位で狂うことがあるので要注意。これらを考慮すると、標準パターンが正しいか否かを検証できる事例は、表15・表16に絞り込まれる。

① まず、法隆寺五重塔心柱・法起寺三重塔心柱・元興寺禅室部材の年代測定値は建立記録と100年合わない(表15)。

現状は100年前の古材使用と説明しているが、年輪年代を100年修正して、全て新材のヒノキとするのが正しい。五重塔や三重塔の心柱は建築構造上もっとも重要で、100年前の古材を使用するなど考えられない。なお記録では、法隆寺は670年に全焼(日本書紀)後の7世紀末~8世紀初の再建。法起寺三重塔は706年建立(聖徳太子伝私記)。また元興寺は710~718年建立(元興寺縁起)。

②紫香楽宮跡から9本のヒノキ柱根が出土し(表15)、No.1~4は樹皮型、No.5は辺材型で、『続日本紀』の記録(紫香楽宮は742年に建設を開始し745年に都とした)と一致する。ところが、No.6~9は心材型で最外年輪は530~562年の形成と判定された。そうすると、『続日本紀』とは200年の違いがある。ヒノキでは年輪1層(1年)は平均1ミリメートルで、200年では半径ベースで20センチ、直径ベースでは40センチにもなる。No.6~9は直径40~50センチの掘立て柱で、外から40センチも削った柱とは考えられない。心材型柱根の場合、削り取られる年輪数は辺材部(年輪35~70層)を含め、最大100層である。ということは、No.6~9柱は測定値に100年の狂い(記録との違い200年から最大削り分100年を引いた残り100年)がある。もし測定値が正しければ、100年前の古材使用としなければならない。

③東大寺正倉院の事例(表16)でも、AD640年以前の測定値を示すN0.1~3、No8~11も全く同様である。このように、記録と照合可能な全ての事例(法隆寺・法起寺・元興寺・紫香楽宮跡・東大寺正倉院)で、AD640年以前の測定値は100年狂っている。

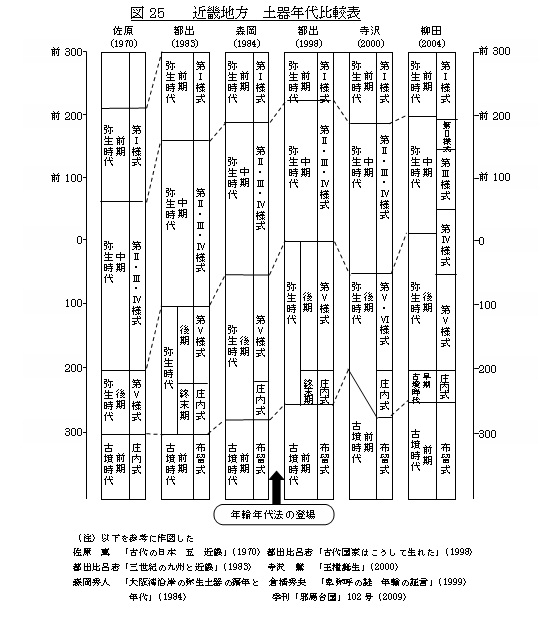

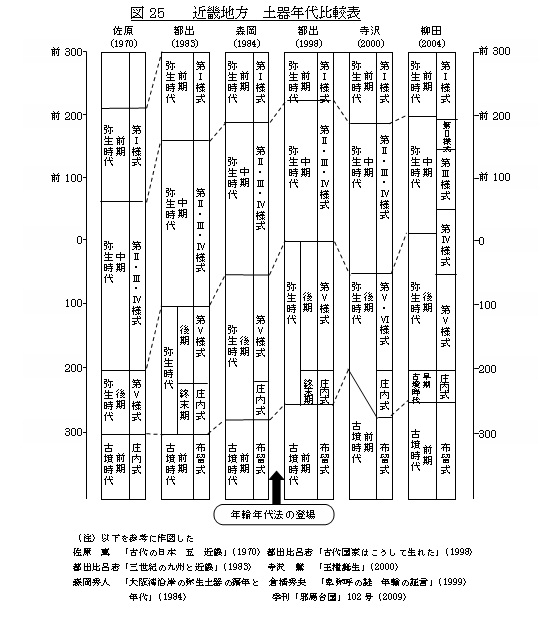

④池上曽根遺跡のヒノキ柱根(樹皮型)はBC52年伐採と鑑定されたが、同時に出土した土器(弥生第Ⅳ様式―3)の最新年代論(図25:寺沢薫案、2000年。柳田康雄案、2004年)とも合わず、100年狂っている。年輪年代法登場以前の通説であったAD50年頃が正しい(土器年代は図25の都出比呂志案、1983年による)。寺沢薫氏は年輪年代が正しいとの前提で古材利用とあっさり片付けているが、年輪年代が100年狂っていると判断するのが妥当である。

⑤石塚古墳(残存辺材部2cmのヒノキ板で177年+α:推定190~200年伐採)・勝山古墳(残存辺材部2.9cmのヒノキ板で199年+α:推定200~210年伐採)も、周濠から同時に出土した布留0式の土器年代(従来通説は300年以降、最近の通説は280~300年、年輪年代法の影響を受けた最新年代論でも250~280年)と合わず、100年新しいAD280~310年頃の築造である。これらは全て記録・土器年代・貨泉(AD14~40年に中国で鋳造された銅銭)等による従来通説がほぼ正しい。これは、表15・表16の測定値がAD640年以前を示す全ての事例に当てはまる。遺跡・建造物が全て100年前の古材使用というのはありえず、AD640年を境として、それ以前の年輪年代のモノサシが100年古く狂っていることを示す。従って邪馬台国は弥生後期末で、まだ古墳時代ではなく、纏向の大古墳(箸墓など)は全て神武東征(AD290~300年頃)以降の初期大和王権のものである。箸墓も従来通説のように、AD290~320年頃の築造で邪馬台国とは時代が異なる。光谷拓実氏が独自に開発したこの手法の基礎データは非公開で、標準パターンの科学的妥当性は誰も検証していない。基礎データを公開して、第三者による徹底した検証が必要である。

なお表15・表16では、ヒノキ(および連動するスギ)標準パターンを検証した。このほかに、コウヤマキ標準パターン(AD22~741年)が存在する(図24)。作成者の光谷拓実氏はヒノキ標準パターンと連動させたと説明しているが、実態は連動していない。光谷氏は当初、ヒノキ標準パターンとの連動を試みたが照合は失敗した。そこで、コウヤマキのAD286~695年の410層を抜き出しヒノキと照合したら、なんとか成功したとする(『年輪に歴史を読むー日本における古年輪学の成立』、1990年)。しかし、その相関係数は0.258と非常に低く(悪く)、とても照合成立とは言えない。ちなみに、相関係数は±1で完全一致、0に近づくほど相関度は低く(悪く)なる。標準パターン同士の相関係数として0.258は異常に低く、とても照合成立(連動している)とは言えない。

ただ、このコウヤマキ標準パターンの186~741年は平城京跡(12本)および隣接する法華寺跡(3本)の合計15本からで、全て柱根(丸太)という良好な試料から作成され、正しい可能性が高い(但し、基礎データを開示しての検証が必要)。一方、平城京時代は710~784年であるから、常識的には平城京跡出土12本は710~780年頃に伐採されたコウヤマキであろう。そうすると標準パターン先端の741年は、平城京時代のほぼ中央年に仮置き状態にあるので、狂っても±40年以内である。

従って、大阪府狭山池遺跡出土の樋(ため池から水を出す装置で、コウヤマキ製)の測定値616年伐採はほぼ妥当であろう(狂っても40年以内)。また奈良県香芝市下田東遺跡の2号墳周濠から出土した、コウヤマキ製の木棺底板(辺材型)の測定値449年+αすなわち450年代伐採もほぼ妥当であろう(2009年2月発表。ただし、標準パターンと測定値グラフは示されず口頭宣言のみで、本来、学問的価値は疑問。また年輪103層と少なく心もとない)。この木棺底板の下の土中から須恵器(TK23型)が出土している。周濠に投棄された時期の共伴に問題がなければ、この須恵器は5世紀後半となり、従来の年代観(5世紀末~6世紀初頭)と大きな違いはない。

補注13:炭素14年代(測定)法

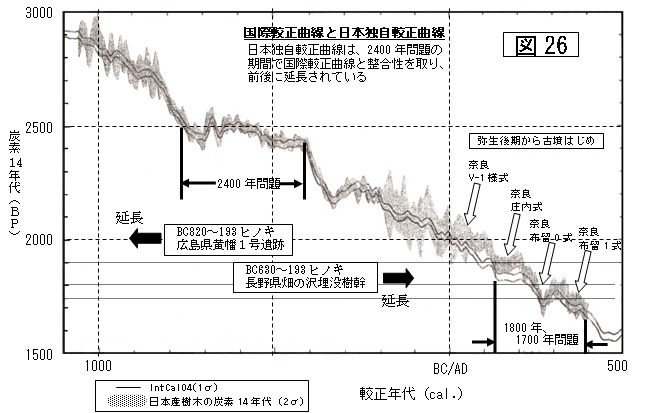

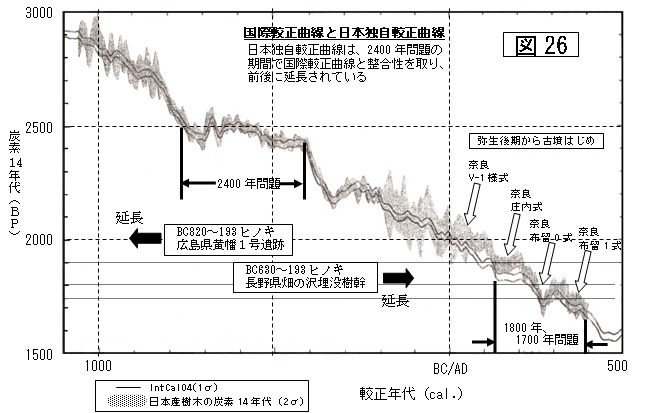

炭素という元素は、炭素12、炭素13、炭素14(C12、C13、C14)という3種類の同位体(原子核の中の中性子の数だけが異なる類似原子。アイソトープと言う)の総称である。この炭素は大気中では二酸化炭素(炭酸ガス)として存在し、光合成・食物連鎖で動植物の細胞に取り込まれる。このうち、微量(全炭素量の1兆分の1)に存在する炭素14だけは徐々に放射線(電子)を出しながら5730年で半分に減少する特性を持つ。この性質を利用して、木材・土器付着炭化物(煮こげ、すす)・種実・骨に含まれる現時点で残留する炭素14の濃度(同位体比=C12/C13/C14の個数比率)をまず測定する。次に、その減少程度によって、取り込みが停止された過去の年次(生命活動が停止した時で、これが濃度減少のスタート年となる)を遡り推定するのが炭素14年代法である。実際の測定は、最近は加速器質量分析計(AMS)で行うのが主流である。この手法は、過去の大気中の炭素14濃度が常に一定であったことも前提であるが、実際には変動している(過去3000年間で4%。1%で濃度減少のスタート年が80年狂う)。このため、年輪年代法で年代が既知の木材の年輪毎の炭素14濃度を測定し、この年輪年代との比較により較正(補正)し実年代へ換算する。この較正のための国際基準としてINTCAL04年版の「国際較正曲線」が作成されている(図26)。

測定した炭素14濃度は過去からの濃度減少比率に従い、減少開始年を炭素年代=BP(Before Present)で表示する。これは、1950年を基準(Present=現在)として、ここから何年前に減少を開始したかを意味する。例えば、1800BPと表示した場合、1950年から1800年前すなわちAD150年が減少開始年となる。ところが、この炭素年代は誤差が極めて大きく実用にならない。そこで、年代が既知の年輪年代で較正(補正)して実年代に換算する、これが「国際較正曲線」である。

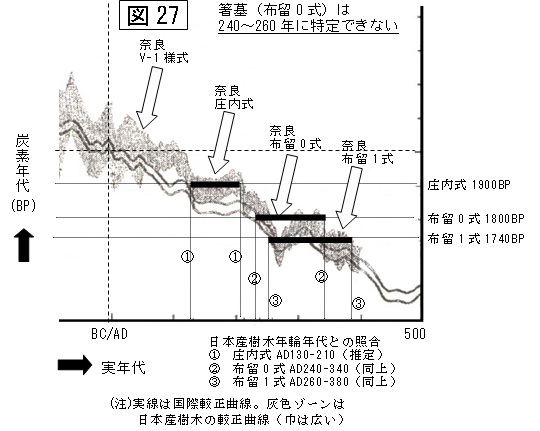

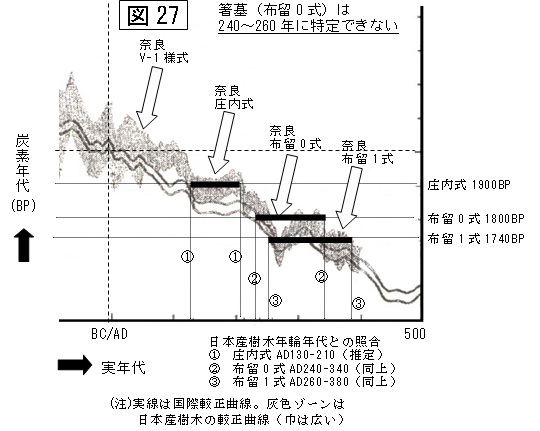

ただ国際較正曲線は、欧米の樹木による年輪年代を基準とするため、地域差があり日本での適用は問題があることが判明しつつある。このため、歴博が中心となり日本産樹木による「日本独自の較正曲線」を作成中である。この手法により、歴博は「箸墓周辺の土器は240~260年で、箸墓=卑弥呼の墓」と日本考古学協会総会で発表した(2009年5月)。しかし、季刊『邪馬台国』101号および同102号の特集などで指摘されているように、この歴博説は完全に崩壊している。箸墓は3世紀末~4世紀初の築造とする従来通説が正しい。すなわち、

1:炭素14年代法は、科学的測定法とは言うものの原理上の誤差が大きく、100~200年誤差は当たり前で石器時代や縄文時代ならそれぐらいは容認される。しかし、邪馬台国問題が絡む古墳時代は10年、20年単位、最大30年の誤差を問題に議論されており、炭素14年代法でピンポイントに年代を絞り込むのは難しい。例えば、

① 1つのクルミを20分割して測定したら炭素年代で最大145年の誤差幅があった(西田茂)。これを較正(補正)曲線で実際の暦年代に換算すると400年幅となる(安本美典)。

② 弥生9遺跡(唐古鍵、下之郷、二の畦横枕、瓜生堂、山持、青田A、青田B、岩屋、門前遺跡)から出土した木材の炭素年代が、それぞれ木材の年輪10年毎の測定値として出されている。それによれば、同一木材内の炭素年を時系列で並べた年代値と年輪差から導き出される理論年では、±100年の誤差がある(鷲崎弘朋)。これを較正曲線で実年代に換算すれば誤差は更に広がる。

③ 土器型式は古い方から庄内0→庄内1→庄内2→庄内3→布留0→布留1→布留2で、箸墓は布留0の時

期とされる。歴博は前後の庄内3を3世紀初、布留1を270年と見なし、中にはさまる布留0を240~260年とした。しかし、庄内3と布留1の年代は流動的で、まだ最新の定説がない。従って、240~260年と言う±10年幅への絞込みは手品(あるいは試料操作)でも使わないと不可能である。今回の歴博発表は明らかに意図的な試料操作を行っている(安本美典、北條芳隆、新井宏)。

④ 布留0式の土器年代論は従来通説が依然として正しく、箸墓を4世紀築造とするのが妥当(関川尚功)。今回測定値からは、布留0式は240~340年の広い幅しか言えず、箸墓を4世紀前半の築造とするのも十分可能である(図27。籔田紘一郎)。

2:土器付着物の炭素年代は他素材(木材・種実・骨)より古い値が出る事実があり、試料として適切でない(原因は不明だが、土器胎土の古い炭素が影響しているとか複合汚染が推測されている)。例えば、

① 北海道江別市対雁2遺跡では、クルミ・炭化木片はほぼ同じ年代を示すのに、土器付着炭化物は最大600年も古い測定値であった(西田茂)。

② 歴博は北部九州の土器付着炭化物により、弥生開始期を通説より500年も早い前10世紀と発表した(2003年)。しかし、九州大学が弥生人骨を測定したら、通説に近い値が出た(2004年。田中良之、溝口孝司、岩永省三、Tom Higham)。また福岡県曲り田遺跡(弥生早期)では鋳造製の鉄斧が住居跡床面から土器を伴い出土した(橋口達也)。中国で鋳造の鉄が流通するのは戦国時代(前403~前221年)で、歴博の年代観に従うと中国より数百年も先に日本に鉄製品があったことになる。

③ 唐古鍵遺跡では、同一地域・同一時期にもかかわらず、土器付着炭化物が炭化米より57年古い測定値が出ている(新井宏)。

④ 箸墓周辺遺跡では、桃の核と土器付着炭化物では100年の違いがある(新井宏、安本美典)。

⑤ さらに最新情報では、名古屋大学が同一地層から出土した炭化木材・貝類・海生動物の骨・土器付着炭化物の炭素14年代を測定した。遺跡の年代を示すと見られる炭化木材より貝類が古く、ウミスズメはさらに古く、ニホンアシカはさらに古い年代値となった(海洋生物およびこれを多食とする陸上動物は実際よりも古い年代値を示すことが知られており、これらは当然の事。これを海洋リザーバー効果という)。ところが、土器付着炭化物の中にはニホンアシカよりさらに100年以上も古い年代を示すものがあった(宮田佳樹。2009年7月、日本文化財科学会で報告)。この状況で、土器付着炭化物から箸墓築造を240~260年としたのは方法論上の誤り。

3:日本産樹木による較正曲線は作成途上で未完成(歴博は完成を目指し2009~2012年度の新たな文科省補助金プロジェクトを立ち上げた)、また較正曲線と年輪年代の整合性が疑問(図28:鷲崎弘朋)。

図28は、①歴博年輪パターン②ヒノキ年輪パターン③スギ年輪パターンを示す。①歴博年輪パターンは、「日本独自の較正曲線」を作成するためのベースデータである。本来なら、②③のヒノキおよびスギの年輪パターンが存在するので、②③の多数の試料(年代は既知)の炭素濃度を測定して較正曲線が作成されなければならない。ところが歴博は、全く違う試料から歴博年輪パターンを作成しつつあり、二重基準(ダブルスタンダード)となる。この普通では考えられない手法を歴博が採用した理由は何か? それは、次のような事と考えられる。

最大の理由は、「②ヒノキ年輪パターン」から較正曲線を作成すると、国際較正曲線とあまりに違う凸凹形状になるからであろう。これはヒノキ年輪パターンが、既に指摘したように640年以前は100年古く狂っているからである。「日本独自の較正曲線」を作成すれば、地域差から国際較正曲線とは多少違うのは当然である。しかし大体は似たようなものになるはずだし、しかも絶対に合致しなければならない期間がある。国際較正曲線は、現在(AD1950年を基準)から2400年ぐらい前のBC750~BC400年頃の350年間は較正曲線がほぼ水平になり、前後の傾斜が激しく凸凹形状に非常な特色がある(これは太陽黒点活動の影響等で生じたため地球上のどこの地域でも同じで、2400年問題と言う。図26参照)。さらに、AD130~400年にかけてミニ「2400年問題」とされる「1800年問題」「1700年問題」も存在する(図27参照)。ところが、既存のヒノキ標準パターンから較正曲線を作成すると、100年のズレのため国際較正曲線の凸凹形状と大幅な乖離が生じる。

一方、歴博年輪パターンのA(BC820~BC436年:黄幡1号遺跡)およびB(BC630~BC193年:畑の沢埋没樹幹)は、この2400年問題に広くオーバーラップしており、年代設定は国際較正曲線との比較で十分可能である。現在作成中の歴博年輪パターンは、このAおよびBを定点として前後に延長されつつあると考えられる。このように、歴博は歴博年輪パターンの年代設定を光谷拓実氏にやってもらったと説明しているが、実態は違うと推定される。

「②ヒノキ年輪パターン」は、1980年代に骨格が完成している。このうち個別パターンF(BC206~AD257年)は、もともとBC318~AD258年であった。しかし、「とくに先端の150層ほどの部分は長野県上郷町出土の埋木試料の樹心に近いところの年輪データのみであり、しかもこの部分の年輪には乱れがあって、状況は決してよくない。先端部がとくに薄弱であることからすれば、(このパターンFを)標準パターンとするにはやや躊躇せざるをえない」(光谷拓実、1990年)。このため、それより古いパターンE(BC902~BC206年)は1990年時点では存在しなかった。1990年代になり、年輪年代と炭素14年代の連携が模索され――歴博プロジェクト「ヒノキ・スギ等の年輪年代による炭素14年代の修正」(1997~1999年。佐原真代表、光谷拓実、今村峯雄、他1名)――、このころにパターンEが炭素14年代の「2400年問題」との整合性を優先して年代設定がされたと推定される(パターンEとFの連結は脆弱で難しいから)。

なお最新情報では、木曽系ヒノキの標準パターンとしてBC705~AD2000年が作成されているという(光谷拓実。『歴史読本』2009年8月号)。これは、図28の「②ヒノキ年輪パターン」とは全く異なる。この「木曽系ヒノキの標準パターン」は、同一地域(木曽)だけから作成され、また埋没樹幹(丸太)という良好な試料から作成されたと推定される(詳細は一切不明だが)。これは、図28「②ヒノキ年輪パターン」の中で最も問題のパターンG(BC37~AD838年)が、試料22点中で丸太がわずか2点しか無いのと大きく異なる。さらに、炭素14年代とのチェックも行われている可能性が高い。今後、この『木曽系ヒノキの標準パターン』を使用すれば、飛鳥時代以前でも正しい測定年代が出される可能性がある。しかし、図28の「②ヒノキ年輪パターン」による表15・表16の測定結果が100年狂っていることは変わらない。

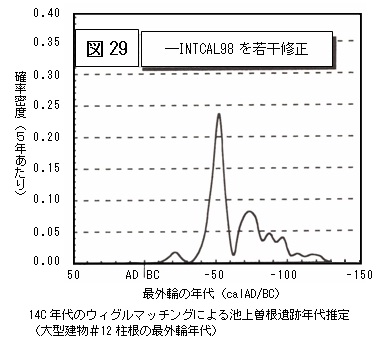

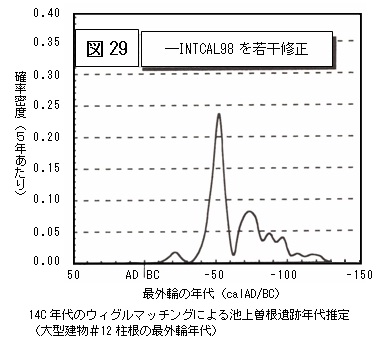

4:池上曽根遺跡のヒノキ柱根N0.12(年輪248層)は、年輪年代法でBC52年の伐採と判定され(1996年)、弥生中期が従来通説より100年遡上するきっかけとなった。歴博がこの柱根の最外年輪を炭素14年代法で測定(1998年)したらBC80~BC40年となり、年輪年代と一致したとする。そして、これが年輪年代法と炭素14年代法を相互検証するとして、図29がしばしば紹介されている。しかし、これは誤り。すなわち、

① そもそも、この柱根N0.12の最外年輪は炭素年代が測定されていない。測定したのは、樹皮から内へ103、133、163、193年目の4つだけである。もう一つは近くの土中にあった炭化した木の小枝を測定し、この小枝を柱根N0.12の最外年輪と同一時期と仮定した。そして、以上5つの測定値から柱根N0.12の最外年輪をBC80~BC40年と推測したに過ぎない(図29。今村峯雄「考古学における14C年代測定」2000年)。随分と乱暴な仮定や推測と言わざるをえない。

② 近くの小枝と柱根N0.12の最外年輪が同時期との保障は何もない。図29はあくまで小枝の測定値で、炭化した時期も不明。また、わずか5つのデータで統計処理をするのは、もともと無理がある。

③ 柱根N0.12の最外年輪~100年目の炭素年代をなぜ測定しなかったのか、歴博は何も説明していない。測定はしたが都合の悪いデータになったためであろうか。

④ 池上曽根遺跡は大阪湾の海岸地帯にある。海洋生物やこれを多食する陸上動物は古い炭素年代が出ることが知られている(海洋リザーバー効果)。海岸地帯の樹木も海風を受け、海洋リザーバー効果の影響を受ける。能登半島の海岸地帯の樹木は、10キロ内陸の樹木より平均240年も古い炭素年代が報告されている(金沢大学)。池上曽根遺跡のN0.12柱根も海岸付近のヒノキを伐採したのであれば、海洋リザーバー効果の影響で、実際より古い年代測定値となっている可能性がある。以上を総合すると、池上曽根遺跡のNo.12柱根の測定値は、年輪年代と炭素年代の相互検証にはなっていない。

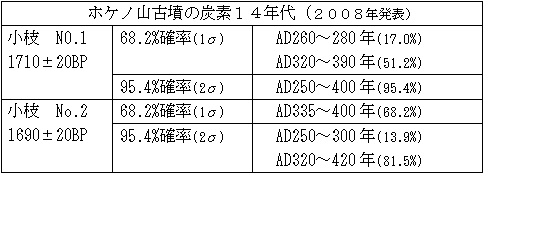

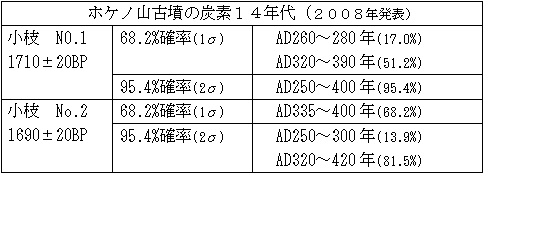

5:最新の報告書『ホケノ山古墳の研究』(2008年11月、橿原考古学研究所編)で、中心埋葬施設の木の小枝2点(最外年輪を含む12年輪)の炭素14測定値が出された(奥山誠義)。年代幅はAD250~420年で、中心はAD300~350年頃である。これは2001年発表より150~200年も新しく、2001年発表時の3世紀前半築造説は誤りであった。同時に出土した布留式土器(小形丸底土器)の年代から見ても、従来通説の3世紀末~4世紀初(290~320年頃)が正しい。ホケノ山古墳は箸墓と同時期またはやや早いと見なされており、箸墓も290~320年頃の築造が妥当である。