木材の年輪年代法の問題点―古代史との関連について

本稿は『東アジアの古代文化』136号(2008年夏、大和書房)に掲載されたものです。

鷲崎弘朋

1 はじめに

木材の年輪年代法は、遺跡から出土した木材や木造建物・木製品の年輪を測定し、それら木材の伐採年代(あるいは枯死年代)を決定するもので、欧米では考古学・建築史・美術史などに広く応用されている科学的年代測定法である。近年、日本でも奈良文化財研究所の光谷拓実氏により開発され、最近は科学的手法としての信頼性が認知されつつある。

この手法で弥生時代の遺跡から出土した木材、古墳の周濠から出土した木材、また飛鳥時代の法隆寺五重塔の心柱(いずれもヒノキ材)の年輪を測定したところ、通説よりそれぞれ100年も古い鑑定が出された。この鑑定結果をもとに、弥生時代・古墳時代は従来の通説より100年も繰り上がり、今や年輪年代法は弥生時代・古墳時代・邪馬台国位置問題など古代史全体の枠組みを決定する基軸となりつつある。ところが、この年輪年代法の基礎データは公開されておらず、光谷氏以外は誰一人として科学的妥当性を検証出来ない状況にある。このまま、日本国家成立に関わる古代史全体像を決定してよいのであろうか?

そこで本稿では古代に焦点を絞り、年輪年代法により弥生時代・古墳時代・飛鳥時代の木材の測定結果が出された九つの事例について、それらが妥当か否かを検証する。また、日本での年輪年代法の手法そのものの問題点も指摘する。その結果、年輪年代法の古代(弥生・古墳・飛鳥時代)は年輪測定のモノサシそのものに100年の狂いがある可能性が強く、最近の古代史論の再構築を迫るものである。あわせて、邪馬台国論争との関連にも言及したい。

2 年輪年代法の現状

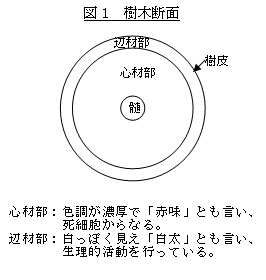

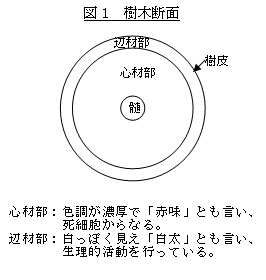

木材の年輪年代法は、20世紀初頭にアリゾナ大学の天文学者A・E・ダグラス氏により開発された。温帯・寒帯など気候の年周期性(春夏秋冬)が明瞭な地域の樹木は1年毎に年輪を形成する。同じ地域・時代の同一種類の樹木(例えばヒノキ)同士であれば、似たような年輪変動を示す。これを利用し、年輪変動を過去に遡り、過去の年次を1年単位で特定するのが年輪年代法である。

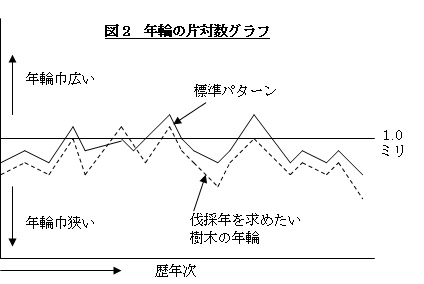

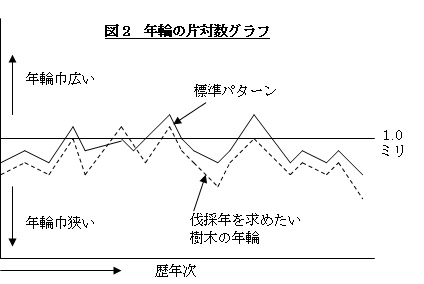

具体的には、現代から過去へ遡り同一種類の樹木試料を集め、年輪巾を時系列で並べたモノサシとなる「暦年標準パターン」をまず作成する。次に、調べる樹木(その段階では年次不明)の年輪パターンを「暦年標準パターン」と照合し伐採年代を求める。ただこの手法は、樹木の生育条件となる気候が安定していること、また「暦年標準パターン」を作成するための樹木試料が大量に存在することが条件となっている。ところが、日本は温暖多湿また地形が複雑、おまけに地域ごとに微妙に気候が変化するため適用は難しいとされ、従来は見向きもされなかった。

遅れていた日本でも、奈良文化財研究所 前・年代学研究室長の光谷拓実氏が1980年より研究を開始し、現在までにヒノキ材は紀元前912年、スギ材は紀元前1313年までの標準パターンが完成している。この手法で池上曽根遺跡、纏向石塚古墳、纏向勝山古墳、また法隆寺五重塔のヒノキ材の年輪を鑑定したところ、①弥生時代は土器年代による通説より100年古く、②古墳時代の開始は通説の300年頃から200年頃へと100年古く、また③記録では700年頃の再建の法隆寺も100年古くと、それぞれ約100年も通説より繰り上がった。このことは、従来の考古学また古代史学会全体を揺るがしつつある。マスコミはセンセーショナルに報道しているが、光谷氏の年輪年代法が「科学的に正しい」ことが前提となっている。しかし、本当に日本でも正しいのか?――「科学的」という言葉に惑わされ鵜呑みにしてはいけない。

しかも、この標準パターンは作成者の光谷氏以外は、誰も科学的妥当性を検証していない。『光谷氏が独自に開発したこの手法の基礎データは公開されておらず、チェックする同業者が一人もいない。自然科学の実験データや操作は互いにチェックし合う者がいないほど危ういものはない』(橿原考古学研究所調査研究部長の寺沢薫氏)、『日本の年輪年代法は、信頼性の検証は難しく、結論を急ぐ必要はない』(東京大学名誉教授の太田博太郎氏)、『古い木材を転用しようにも法隆寺以前の時期に大和にそんな巨大な建物は無い。悩ましい問題が起きた』(京都教育大学教授の和田萃氏)、『(法隆寺の問題は)なぜそんな柱が使われたのか不思議としか言いようがない』(成城大学名誉教授の上原和氏)、『(法隆寺の問題は)とても理解できず説明する準備もない。説得力のある見解を聞いたこともない』(東京大学准教授の藤井恵介氏)との批判は当然のことである。

奈良朝以降の1300年ぐらいは、樹木試料も多く、また樹齢1000年のヒノキも含まれるであろう。従って、奈良朝以降は科学的手法として採用しても良いと考えられる。しかし、それ以前の古代(弥生時代・古墳時代・飛鳥時代)は話が全く別である。樹齢2000年のヒノキの試料など一本も存在しない。古代については、数少ない樹木試料の年輪を繋ぎ合わせ張り合わせ作業時に、重ね合わせに100年の狂いが生じた可能性がある。奈良朝以降の標準パターンによる木造建物の建造年代が記録と一致したとしても、年輪年代法の信頼性は古代と奈良朝以降では大きな落差がある。

3 飛鳥時代の事例

年輪年代法の古代(弥生時代・古墳時代・飛鳥時代)での信頼性は、光谷拓実氏自身も「年輪年代法と文化財」(『日本の美術421号』、2001年)で、幾つかの問題点を挙げている。ここでは、まず飛鳥時代の法隆寺、法起寺、元興寺の3例を取り上げる。

3・1 奈良県法隆寺五重塔

生駒郡斑鳩町の法隆寺は607年に聖徳太子が創建したが、日本書紀によれば天智九年(670年)に「一屋余すところ無く全焼」し、通説では7世紀末~8世紀初の再建である。現存する五重塔が670年の焼失後の再建なのか、607年の創建当初なのか明治時代から「再建論争」があった。しかし、隣接する若草伽藍跡の発掘調査(昭和14年)により焼けた痕跡があったことなどから、若草伽藍が創建法隆寺で現存法隆寺は再建されたものと論争は決着していた。また最近の2004年には法隆寺南大門前で7世紀前半の高温で焼かれた壁画の破片が多数発見され、再建説を更に裏付けている。ところが、「五重塔のヒノキ材は594年の伐採」は定説となっている再建説を真っ向から否定し、年輪年代法を信じる限り五重塔の建立は100年も繰り上がった。「再建論争」をまた蒸し返すのだろうか。

五重塔が1941~1952年にかけて解体修理が行われた際、心柱(ヒノキ材)から厚さ10センチメートルの円盤標本が切り取られ、京都大学に保管されていた。この心柱は直径82センチ・年輪354層の八角形で、594年伐採と判定され再建記録と100年の狂いが生じた。この問題について光谷氏は、「これ(年輪測定結果)をもって、法隆寺五重塔は『非再建』であると結論づけるわけにはいかない。今後、多くの新説を期待するのみである」と述べている。光谷氏の『新説』の意味は判然とはしないが、670年の全焼を認める限り、要するに「古材の利用」もしくは「他の建築物からの移築」であろう。この心柱は1986年に591年の伐採と判定されたが、2001年に3年分の年輪を補正して594年に修正された。これは、2001年のX線撮影で辺材(白太)巾が3.6センチも残っていることと、三層の最外年輪が新たに確認されたからである。樹齢200~300年のヒノキの平均辺材巾は3センチである。これにより、心柱は樹皮直下の年輪まで残っているものと判断された。また、1952年に西岡秀雄氏(慶應義塾大学名誉教授)が始めて法隆寺五重塔の心柱の年輪を調べたが、「円盤の一部に樹皮が残っていたと記憶している」とのことで、光谷氏が西岡氏に直接会って確認している。しかし、現在は2008年であるから1986年から20年以上を経過しているが、この20年間で「古材の利用」もしくは「他の建築物からの移築」を示す証拠や兆候は全く現れない。

この問題には、誰しも説明に苦慮している。直木孝次郎氏(大阪市立大学名誉教授)は「7世紀初ごろに建てられた寺が後に廃寺になって、その心柱を転用したと考えるしかないのではないか」とする。しかし日本書紀などには、700年前後に大きな寺が廃寺になったとの記録は無い。また、鈴木嘉吉氏(古代建築研究家、元奈良文化材研究所所長)は「心柱というものは、元々転用して使うものではない」と転用説を否定した上で、「貯木場に原木を100年間そのまま置いていたと考えるしかない」と言う。しかし、100年間も野ざらしにしたら腐食し、管理の労力と費用は大変だ。たかだかヒノキ材の一本である。数十本も揃えるなら大変だが、直径80センチの原木でも一本だけなら割合容易に山から切り出せる。従って、費用と労力をかけての「貯木場に原木を100年間も保管」説は説得力がない。

さらに、梅原猛氏(哲学者)は「えらい年代が出てきましたなあ。調査結果が正しいとすれば」との前提付で、「596年建立の日本最古の寺である飛鳥寺の五重塔の心柱を、法隆寺再建の時に使用したのではないか」とする。しかし、飛鳥寺は平城京への遷都(710年)に伴い、718年に新都へ移転し元興寺となっており、心柱を再利用したとすれば元興寺であろう。このような状況では、結局、和田萃氏のように「悩ましい問題が起きた」、とせざるを得ず未解決のままである。ここは簡明に「年輪測定のモノサシに100年の狂いがある」、とするのが妥当ではないか。

なお、2004年に新たに金堂、五重塔、中門のスギとヒノキ部材の年輪を測定した。その結果、①金堂天井板2点は667~668年と668~669年、雲肘木(柱上の組物)など3点は670年以前(推定)、②五重塔の雲肘木は673年、心柱は594年、③中門は685~699年(推定)、の伐採と判定された。そして、問題の五重塔は670年全焼後の再建が決定的と報道された。

しかし、①寺院の建造順序は金堂→五重塔→中門が通常としても、伐採年代が594~667~699年とバラツキの巾が大き過ぎる。特に五重塔心柱の594年は突出した異様な数字であることは変わらず、これでは何が何だか分らない、②再建の時期は700~710年が有力視されているので伐採が690~705年なら話が分るが、金堂は670年全焼前の部材ばかりで、古材の再利用または全焼記録を否定でもしないと説明出来ない。従って、この2004年の測定結果は年輪年代法の基礎データの信頼性に関係する可能性もあるので、後に取り上げる「暦年標準パターングラフ」でも検討したい。

3・2 奈良県斑鳩町法起寺三重塔

法隆寺の東北方向の法起寺は聖徳太子の岡本宮を寺にしたと伝えられ、現存する三重塔は記録では706年の建立である。『聖徳太子伝私記』が記録する法起寺三重塔露磐銘では706年に露磐を作ったとされる。この三重塔の心柱(ヒノキ材)は、辺材部は削り取られているが直径約70センチの八角形で、最外年輪が572年の形成と判定された。そうすると、記録での706年建立とは134年の狂いとなり、年輪巾では半径約12センチ(1年当りの年輪巾0.9ミリメートル×134年として)、直径ベースでは24センチも削り取られたとしなければ説明がつかない。加工する際に24センチも削り取ったのであろうか?

この問題について光谷氏は、「原木の周囲から百層以上の年輪部分を除去して心柱に仕上げていることになる。法隆寺五重塔心柱の例からして、疑問の残るところである」と述べている。法隆寺五重塔の心柱のヒノキは原木の最外部の樹皮が少し残っていたことが確認されており、加工時にほとんど削られていない。これを踏まえて、光谷氏は法起寺三重塔の原木が年輪100層以上も削られたのは疑問とする。この考え方の延長線上には、①三重塔の建立を記録の706年より約100年古く修正するか、あるいは②100年前の古材の使用を示唆している。しかし、法隆寺五重塔と同様に年輪年代法のモノサシに古代は100年の狂いがある可能性も視野に入れる必要があろう。

3・3 奈良県元興寺禅室

元興寺本堂(極楽堂)と禅室は奈良市中院町にある。この禅室の建築部材(巻斗=建物の横材を支える部材。38センチ四方、高さ27センチのヒノキ材)が582年の伐採と判定された。これに基づき光谷氏は、「この事実は元興寺の前身で、596年に完成した日本最古の寺院である飛鳥寺(奈良県明日香村)で使われていた部材が奈良に移転されたときに、平城京まで運ばれそのまま再利用されていたことの証左である」、また「現在の元興寺の屋根の一部には、飛鳥時代の瓦が葺かれていることから、建築部材についても奈良に運ばれ大事に使われていたことがわかる」と述べている。しかし、この光谷説は誤りの可能性が有る。すなわち、

蘇我氏の氏寺の飛鳥寺は、蘇我馬子が建立した596年の当初は元興寺または法興寺と呼ばれたが、江戸時代までに飛鳥寺と名称が変更されている。飛鳥から平城京への遷都(710年)に伴い、飛鳥にあった元興寺が新都に移転し(718年)、平城京での建立は710~718年頃である。しかし元興寺の建物はそのまま飛鳥に残り、本元興寺と称され廃寺されることなく21世紀の現在まで続いている(ただし現在の名称は飛鳥寺)。すなわち元興寺の建物は本元興寺として飛鳥に残り、新築された平城京の元興寺と並存したのである。これは元興寺縁起(747年成立)で明らかで、寺は移転しても建物は飛鳥に残り、平城京の元興寺の建物は新築されたとするのが通説である。ましてや、この元興寺本堂と禅室は元々は寺の中核施設(塔、金堂)ではなく、僧房(僧侶の宿舎)の一部を鎌倉時代の寛元二年(1244年)に改築したもので、わざわざ移転するほどの価値があったとは思われない。また、屋根瓦は平城京での元興寺新築の際、飛鳥寺と同じ行基葺様式の瓦を新たに製造しただけのことである。

創建時の飛鳥寺は、東西200メートル南北300メートルの寺域を持ち、塔を中心に東金堂・中金堂・西金堂を置く大寺院であった。中金堂の本尊の飛鳥大仏は609年(元興寺縁起。ただし日本書紀では606年)に仏師・鞍作止利(くらつくりのとり)が造り、後世の補修が著しいが、日本最古の仏像として今も飛鳥寺に鎮座する。平城京への遷都の時に本尊の大仏は飛鳥に残ったのだから、金堂の建物も当然残ったはずだ。

また飛鳥寺の塔は、593年に蘇我馬子が塔心礎(中心の礎石)に仏舎利を納め、塔の心柱を立てたと記録されている。塔そのものは1196年(建久七)に焼失し、舎利は翌年いったん掘り出された。そして新しく作った舎利容器を木箱にいれて、心礎の上方のところに埋めた。1957年の発掘調査で、塔跡の地下に埋まっていた心礎に舎利容器と木箱が埋葬されていたことが確認され、木箱には建久七年に塔が焼けたことが記されており、また文中に「本元興寺」の文字も見える。また、蘇我馬子が仏舎利を納めた時に一緒に埋められた宝物(玉類、金環、刀子、馬鈴、桂甲など)も確認されている。このように、仏塔で最も重要な仏舎利が飛鳥から動いていない以上、その上に立つ木造建物の塔は心柱を含め飛鳥から動いていないはずである。

従って、中核施設(塔、金堂)に付随する僧房も当然にして飛鳥に残ったはずだ。このように考えると、問題の禅室の建築部材(巻斗)が「平城京まで運ばれそのまま再利用」、との判断は間違いの可能性がある。ここはむしろ、部材の伐採は582年ではなく約100年後の700年頃で、元興寺の新築用部材として使用されたと考えるのが自然ではないか。すなわち、年輪年代法のモノサシが飛鳥時代では100年の狂いの可能性がある。このことは、元興寺禅室だけでなく法隆寺五重塔、法起寺三重塔に共通して言えることである。

元興寺が平城京へ移転したのが718年、法隆寺再建が700~710年頃、法起寺三重塔の建立も706年である。一方、この頃については日本書紀(成立は720年、ただし記載は703年没の持統天皇まで)や元興寺縁起などの記録も多く、元興寺移転・法隆寺再建・法起寺三重塔建立は直近の出来事で記録の誤りは考えにくい。もし記録が無かったら、年輪年代法により現存法隆寺五重塔は594年、法起寺三重塔は572年+α(辺材部の40~50年程度)、元興寺禅室は582年の建立と断定され定説化してしまったであろう。

なお大橋一章氏(早稲田大学教授)は、法隆寺五重塔心柱、法起寺三重塔心柱、元興寺禅室部材は伐採年代(594年、572年+α、582年)からして、全て飛鳥寺建立時(596年)の予備材を100年後に使用したとする(論文「法隆寺五重塔心柱伐採年の意義」、2001年)。日本での本格伽藍の第一号は飛鳥寺(596年)、第二号が創建法隆寺(607年)で、500年代のヒノキ伐採は飛鳥寺用としか考えられないからである。それでは、その後100年間に建造された多くの他の寺院や建造物との関係はどうなるのか。

飛鳥寺建立から700年頃までの100年間には、創建法隆寺・四天王寺・大官大寺・川原寺・豊浦寺・坂田寺・薬師寺・法輪寺・中宮寺など多くの寺院、また多数の一般建物が建造されている。仮に飛鳥寺建立時に大量の予備材が保管されていたのであれば、その後の100年間に他寺院や一般建物にどんどん転用され、最後に残った予備材が再建法隆寺・法起寺・元興寺で使用されたと考えなければならない。まさか、飛鳥寺の予備材を100年間は使用禁止としたわけではあるまい。とすれば、飛鳥寺の予備材は大量どころか膨大な原木量を想定しなければならず、大橋説は非現実的である。予備材は字のごとく「予備」「スペアー」であり少量が常識である。飛鳥寺建立の頃、寺院建造の工人を養成するため百済より専門家を招いており、大橋氏は教材として大量の原木を用意したとも言う。しかし、養成された工人はせいぜい数十人であろう。建築に限らずどの分野でも数十人のために大量いや膨大な教材を用意するなど考えられない。

そもそも、寺院の金堂・塔・講堂・回廊・僧坊などを建造するには大量の原木を必要とする。この中で塔の心柱はたった1本であるが建築構造上もっとも重要である。しかし、直径70~80センチのヒノキ材は樹齢300~400年で、それほどの巨木ではなく割合容易に山から切り出せる。しかるに、構造上もっとも重要な心柱一本だけは100年前の古材を使用し、他の大量の部材は新たに切り出した原木とするのは非現実的である。最も重要な心柱こそ新材を使用すべきであろう。

4 弥生時代の事例

4・1 近畿地方の土器年代論

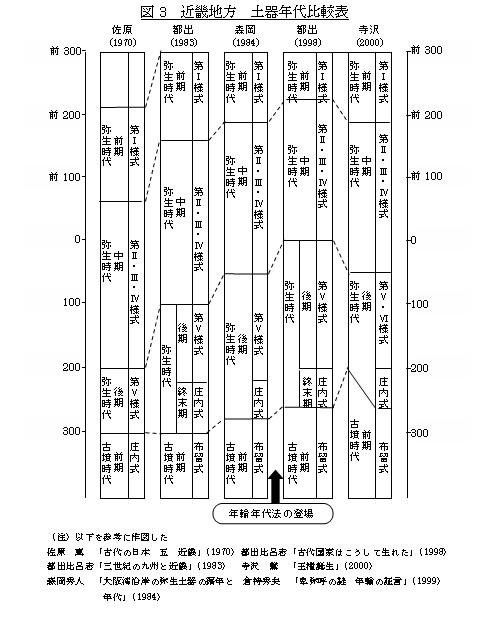

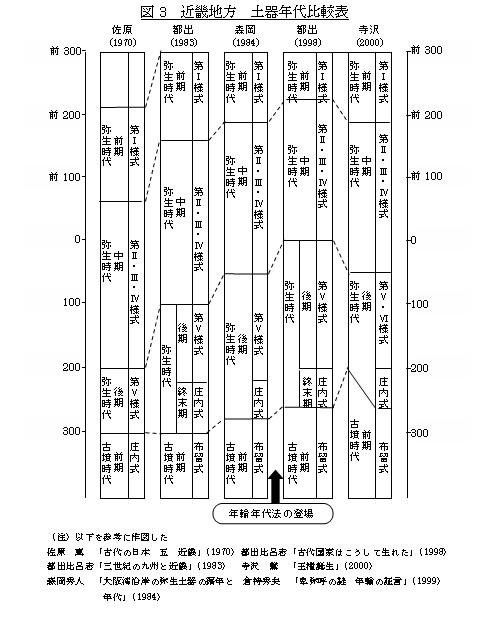

図3は、近畿地方の弥生~古墳時代の土器年代比較表で、1970年から2000年まで30年間での年代観の変遷を示す。

①1970年の佐原案は当時の定説で、古墳時代の開始は300年頃となっている。しかし、このころから近畿地方の弥生土器の年代観の見直しが当時若手の春成秀爾氏(前・国立歴史民俗博物館教授)・森岡秀人氏(芦屋市教育委員会)・寺沢薫氏などにより進み、1983年には都出案が、また1984年には森岡案が出された。都出・森岡案の特徴は、弥生時代後期・終末期(第Ⅴ様式・庄内式土器)の年代を大幅に繰り上げると共に年代巾を長くしたことである。すなわち、弥生後期の始まりを都出案では100年頃、森岡案では50年頃と佐原案より100~150年間も古くした。ただ古墳時代の開始時期は、都出案では300年頃、森岡案でも280年頃で佐原案とは大差はなく、その分だけ弥生後期・終末期の期間が長くなっている。

発表当時の森岡案は異端の少数説と扱われ、都出案が新しい定説となった。しかし森岡案は魏志倭人伝の倭国大乱(180年頃から)と高地性集落出土品の関係見直し、また近畿地方からも出土した貨泉(中国で紀元14~40年に鋳造された銅銭)の年代論から相当根拠のある内容で、最近ではむしろ森岡案の方が主流である。

②1980年代の後半より年輪年代法が登場し、1996年には池上曽根遺跡のヒノキ柱根が紀元前52年の伐採と判定され、弥生中期が通説より100年も繰り上がった。この影響を強く受けたのが1998年の都出案である。この都出案では、古墳時代の開始を従来通説より50年古い250年頃とし、弥生中期・後期は異端とされた森岡案より更に30~50年古く設定した。2000年の寺沢案は、池上曽根遺跡の紀元前52年伐採のヒノキは古材再利用と判断し、弥生後期の始まりを紀元後50年と、森岡案に戻している。また古墳時代の本格化は270年頃とするものの、200~270年は弥生から古墳時代への移行期「纏向型前方後円墳の時代」と設定している。

4・2 兵庫県武庫庄遺跡、岡山県南方遺跡

兵庫県尼崎市の武庫庄遺跡は弥生時代を中心とする遺跡で、出土した大型建物の柱根の木材が紀元前245年の伐採と判定された。この柱根は年輪617層の老樹木で辺材部が2.6センチ残存し、しかも年輪密度が極めて高いことから辺材部はほぼ完存しているものと見なされ、伐採は紀元前245年に限りなく近いと判定された。出土状況から見て、古材再利用の可能性は低い。しかし光谷氏は、「この結果は、(同時に出土した)土器の年代より約200年も古い。この年代差をどう埋めていくのか。実に頭のいたい問題を投げかけた事例の一つである」と述べている。また最近の『弥生時代の実年代』(2004年、学生社)および『弥生時代の新年代』(2006年、雄山閣)でも、「この大きなギャップ(年代差)は何に起因しているのか、つぎの池上曽根遺跡の場合と同様、(弥生の歴年代を考えたとき)実に大きな問題」と述べ、未解決のままである。同様に、岡山市南方遺跡から出土した3点のヒノキ材は、年輪測定で紀元前243年、前248年、前270年と判定された。同時に出土した弥生中期第Ⅲ様式の土器年代とは200年の狂いがある。

同じ古代といっても、弥生・古墳時代は飛鳥時代とは様相が異なる。先ほどの法隆寺・法起寺・元興寺の3例は飛鳥時代の話で、記録との照合で年輪年代法のモノサシに100年の狂いの可能性を指摘できる。しかし、弥生・古墳時代は記録との照合が全く不可能なため、通説での弥生土器・古墳の年代観との比較しか出来ない。しかも、研究者により年代観がかなり異なるのが現状で、通説といっても相当な巾で見る必要がある。

この武庫庄遺跡と南方遺跡の「200年の狂い」は、①土器年代の再度見直し②古材の可能性③年輪年代のモノサシの狂い、の組み合わせの中で様々な可能性がある。これらの中、どれが正しいかは現段階では何とも言えない、まさに「実に頭が痛い問題」なのである。仮に、弥生時代も年輪年代に100年の狂いとすれば、これにプラスして100年前の古材使用または土器年代を更に100年古くということになり、弥生時代~飛鳥時代を通して統一的に説明できる。

最近の考古学は、年輪年代法に合わせ近畿地方の弥生土器を古くする傾向がある。しかし、弥生中期第Ⅲ様式は100年古くするのが精一杯で、200年も古くする考古学者は誰もいない。そうすると、武庫庄遺跡と南方遺跡は年輪年代法が仮に正しい場合でも、「土器を100年古く+100年前の古材の合計200年」となり、いずれも100年前の古材使用となる。最新の動向を見ても、橋口達也氏(九州歴史資料館・元副館長)は季刊『考古学100号』(2007年8月)で、武庫庄遺跡の年輪測定結果に疑問を呈している。すなわち、第Ⅲ様式の武庫庄遺跡を紀元前245年とすると、続く第Ⅳ様式の始まりは紀元前200年頃の前漢初期となる。従って、『(近畿第Ⅳ様式が)北部九州の中期後半と並行関係にあったとしても、Ⅳ様式初頭の年代が紀元前200年頃とすれば前漢初期にあたり、北部九州の中期後半(前漢初期)の甕棺から前漢後半の鏡が出ることなどあり得ない』、と批判している。つまり、北部九州の前漢初期の遺跡から前漢後半の鏡が出土するという時代の逆転(タイムマシーン)は有りえない。そして橋口氏は、『とくに池上曽根遺跡以前の年代に関してはやはり問題がある』『やはりⅣ様式以前の年輪年代についてはまだ慎重な検討が必要』と指摘している。すなわち、武庫庄遺跡を紀元前245年頃の遺跡とするのが間違いで、年輪年代のモノサシの狂いを示している。

4・3 滋賀県二の畦・横枕遺跡、大阪府池上曽根遺跡

1995年、滋賀県守山市二の畦・横枕遺跡の井戸Aのスギ材は紀元前60年、井戸Bのヒノキ材とスギ材はそれぞれ紀元前97年の伐採と判定された。同時に出土した土器は弥生中期末の第Ⅳ様式後半で、1995年当時の通説では紀元後50~100年である。従って年輪年代法での紀元前97年伐採は、土器年代とは150~200年の乖離が生じたが理由不明のまま放置された。

翌1996年には、大阪府和泉市と泉大津市にまたがる池上曽根遺跡から出土したヒノキ材が紀元前52年の伐採と判定された。この池上曽根遺跡は弥生前期から中期を中心とした大環濠集落で、中期の中頃から後半に最盛期があり、出土土器は弥生中期末の第Ⅳ様式後半で紀元後50~100年の遺跡と見なされていた。しかし、大型木造建物の柱(ヒノキ材、年輪248層)は紀元前52年の伐採と判定され、土器年代での通説より100~150年も繰り上がった。

この建物は、同じ場所で三度四度と建て直されたことが調査で明らかになっている。伊勢神宮や藤原宮の例を挙げるまでもなく再利用の例は多い。しかし、調査報告では①木材を運搬する時のイカダ穴が柱根に残っていた、再利用であれば腐りやすい根っこは切り取られ普通はイカダ穴が残ることはない、②当の大型建物の前に建てられていた建物は、もっと小さな柱材を用いていた、ことが判明し再利用の可能性は極めて低いとした(大阪府文化財センターの秋山浩三氏)。従って、池上曽根遺跡の「100年の狂い」は、①土器年代を通説より100年古く考える、②年輪年代法のモノサシに100年の狂い、③可能性は極めて低いが100年前の古材の利用、のいずれかである。最近は、年輪年代法が正しいとの前提で「①土器年代を通説より100年古く考える」とする考古学者も多いが、時期尚早である。

図3の年代論の変遷を踏まえ、年輪年代法に100年の狂いとした場合、二の畦・横枕遺跡、池上曽根遺跡の年代は次の通りとなる。すなわち、二の畦・横枕は紀元3年頃(紀元前97年から100年調整後)、池上曽根は紀元48年頃(紀元前52年から100年調整後)の弥生中期末の遺跡ということになる。ただ、池上曽根遺跡を紀元48年頃とするのは、森岡案・寺沢案と比較して若干苦しい。というのは、出土土器は弥生中期末の第Ⅳ様式―3である。第Ⅳ様式の実年代は紀元前50~紀元50年の100年間で、1・2・3・4に細分化されている。そうすると、第Ⅳ様式―3は単純計算では紀元1~25年で、先程の紀元48年とは20~30年の狂いがある。これをどう考えるか。

森岡氏が弥生後期の始まりを紀元40~50年頃とした最大の根拠は中国の銅銭・「貨泉」である。漢書食貨志によれば、貨泉は王莽の新時代(紀元8~23年)の14年(ただし漢書王莽伝では20年)から後漢・光武帝時代の40年まで短期間に鋳造された貨幣である。この貨泉が近畿地方では大阪府の亀井遺跡・瓜破遺跡から弥生後期の土器と伴出し、また巨摩廃寺や澱池遺跡の中世の遺構面からも出土している。特に瓜破遺跡では貨泉が土器に入れられた状態で出土し、この土器は弥生後期(第Ⅴ様式)の最も早い(古い)段階であった。このことから、森岡氏は弥生後期の始まりを紀元30~70年と想定し、1984年の年代表で中間をとって紀元40~50年頃としたのである。

しかし、「貨泉」は貨幣である。当時の日本で貨幣が流通していたわけではない。貨泉は珍品・威信材あるいは骨董品として中国から入手したのであろう。貨泉が鋳造されてから日本に輸入されるまでの期間をどの程度見るかは難しい問題である。しかしそれを置いても、せっかく入手した珍品・威信材・骨董品を入手直後に捨てるはずがなく、しばらくは大事に保管していたと見るべきである。従って、弥生後期の始まりは森岡案の紀元50年より少し遅くして紀元75年頃と微調整するのが妥当ではないか。そうすれば、池上曽根遺跡の弥生中期第Ⅳ様式―3の土器は紀元25~50年となり、先程の紀元48年(年輪年代法による紀元前52年から100年の狂いを調整した年次)と完全に一致する。

都出案(1998年)の年代表では、弥生後期の始まりを紀元〇年(紀元前後)とする。そうすると、池上曽根遺跡の中期第Ⅳ様式―3は紀元前25~前50年となり、年輪年代法の前52年伐採とほぼ符号する。しかし、この都出案は年輪年代法と整合性を図るため森岡案(1984年)から古墳時代・弥生後期・弥生中期の始まりを単純に30~50年古くしただけと思われる。そもそも森岡氏が弥生後期の始まりを通説の佐原案より150年も古くしたのは「貨泉」の問題である。森岡氏すら貨泉の鋳造時期(紀元14~40年)からして弥生後期の始まりを限りなく遡らせても紀元20年頃とする(図3の年代比較表では紹介していないが1998年の新しい森岡案ではそうしている)。都出案では、原点の「貨泉」問題が忘れ去られている。古鏡の場合、弥生遺跡・古墳より4000面以上が出土しているが、埋葬時期は鏡の鋳造とほぼ同じ時代、50・100年後、あるいは200年後とまちまちであるが当然のことである。しかし「貨泉」の場合、近畿の弥生後期の出土はわずか2例である。この2例共に中国で鋳造されたと全く同じ時期に日本に輸入され、さらに同時に捨てられたとして弥生後期の始まりを紀元20年まで遡らせるのは、あまりにリスキーである。『卑弥呼誕生』(1999年、大阪府立弥生文化博物館編)でも、「瓜破遺跡の(土器の中に入った状態で出土した)貨泉は、亀井遺跡のものに較べて薄い作りで、後漢初期(25~40年)の可能性が高い」と指摘されている。ましてや、弥生後期の始まりを「貨泉」が鋳造され始めた紀元14年より以前へ遡らせるのは無謀である。

寺沢案(2000年)では、弥生後期の始まりを紀元〇年とするのは「貨泉」問題からして無理と見て、紀元50年へと森岡案(1984年)に戻している。しかし、そうすると池上曽根遺跡の前52年伐採の説明がつかない。そこで寺沢氏は、前52年伐採のヒノキは出土状況から古材の可能性は極めて低いにもかかわらず、「古材の可能性が高くなった」と、あっさりと片付けている(『王権誕生』2000年、講談社)。1996年当時、マスコミが「近畿の弥生時代が100年古くなった」とセンセーショナルに報道し、多くの考古学者が追従した中で、森浩一氏(同志社大学名誉教授)が「古材の再利用も考えられるのに自然科学の一例で考古学がカゼをひくようでは情けない」、と批判したのは何だったのであろうか。

このように、年輪年代法の弥生時代が正しい場合は、最新の寺沢案(2000年)でも古材使用としなければ説明がつかない。これは池上曽根遺跡だけでなく、二の畦横枕遺跡・武庫庄遺跡・南方遺跡も全く同様である。

5 「炭素14年代法による弥生時代遡上論」と年輪年代法

炭素14(年代)法は、1947年にシカゴ大学のW・F・リビー博士により開発され、『放射性炭素14』の性質を利用する科学的年代測定法で、リビー氏は1960年にノーベル化学賞を受賞している。この炭素14法によって、国立歴史民俗博物館(歴博)が「北部九州の弥生時代の始まりは紀元前10世紀で、従来通説から500年も遡上する」と発表(2003年)したことは、衝撃と戸惑いをもって迎えられた。炭素14法について歴博で主導的立場にあった春成秀爾氏は、『弥生時代の実年代』(2004年、学生社)で、炭素14法による年代は「近畿・中国地方での年輪年代測定結果とも特に大きな矛盾はなく」、また現時点での仮の案を示せば「近畿地方の弥生前期は前7~前4世紀、中期は前4~前1世紀」とする。ただ、この歴博発表には考古学者からの反対論が非常に強い。

5・1 原理上の誤差

炭素という元素は、原子核内の中性子の数が異なる①炭素12(陽子6・中性子6で原子核が構成され、外を電子6個が回っている)、②炭素13(中性子は7)、③炭素14(中性子は8)という3種類の同位体(アイソトープ)の総称で、大気中での存在比は炭素12(99%)、炭素13(1%)、炭素14(1兆分の1)である。このうち、「炭素14」だけは徐々に放射線(ベータ線)を出しながら崩壊し窒素に変化する。その半減期は5,730年±40年である。そうすると、5,730年後には炭素14の濃度(炭素12に対する炭素14の量・・・同位体比)が半分になる。この性質を利用して木材・炭化材・土器付着炭化物(煮焦げ・スス)・種実・骨などの年代を推定するのが、炭素14法である。しかし、炭素14の半減期を精密に決定するのは案外難しい(歴博准教授の坂本稔氏)。かって半減期は5,568年と考えられ、現在は5,730±40年が「最も確からしい」とされているが、今後変更されないとの保障はない。

炭素14法は、大気中の炭素14濃度が一定であることも前提とする。大気圏上層では、宇宙から降り注ぐ放射線(宇宙線)の作用で、窒素から炭素14が常に生成される。そして、この炭素14の生成と崩壊(窒素→炭素14→窒素)がたまたまバランスしており、大気中の炭素14濃度は変化しないとする。現実には太陽黒点活動の影響などで宇宙線の量は変動する。事実、過去1万年間の大気中の炭素14濃度は約20%の変動がデータで報告されている。このため、炭素14法は物理学から出発するが、理論のスタートから相当な誤差を含む。従って、100~200年の誤差は当たり前だが石器時代や縄文時代ならそれぐらいは容認される。1980年代から加速器質量分析計(AMS)の導入や統計処理としてウイグルマッチ(凸凹調整)法により測定精度は向上したが、それでも30~60年の誤差例が多く報告されている。紀元後の弥生後期~古墳時代は邪馬台国問題も絡めて10年、20年単位、最大30年の誤差を問題にして議論されており、炭素14法が適用できる状況ではない。春成氏も、近畿の弥生後期は「後1世紀頃という以上には絞り込むことはできていない」、また古墳前期は「炭素14年代も現時点ではまだ力を発揮していない」とする。

5・2 年輪年代法による較正(補正)

二酸化炭素中の炭素14は光合成で植物に取り込まれ、食物連鎖で動物にも広まっていく。生物の細胞に吸収された炭素14は、外部からの取り込み(光合成・食物連鎖などによる)が停止されると新たな供給がなくなるので、崩壊を続ける炭素14は徐々に減少していく。つまり、動植物から試料を得て現時点の炭素14の濃度を測定した場合、その細胞に含まれる炭素14の減少程度によって、外部からの取り込みが停止された過去の年代を特定できる。樹木の場合は毎年新しい年輪が最外部に形成されるが、各年輪に取り込まれた炭素14は固定されて年輪間を移動しない(これが重要なポイント)。そうすると、内側の年輪が古く、外側の年輪は新しい測定年代が出され年輪毎の炭素14濃度を識別できる。

炭素14法は誤差が大きいため、12,400年前までは年輪年代法による較正(補正)が行われ、炭素年代値(BP=Before Presentと表示)と実際の歴年代(calBC=紀元前とかcalAD=紀元後と表示)との対応表が国際基準として作成されている(INTCAL98及び04年改訂版)。北米(カリフォルニヤの2~3000メートルの高地)やヨーロッパ(高緯度のアイルランド、ドイツ)の樹木の年輪を測定し年代を特定するとともに、年輪毎の炭素14濃度を測定し、年輪毎の年次と炭素14濃度の関係を求める。これをもとに炭素14法を較正(補正)しINTCALの国際基準に組み込まれてある。ただ、「INTCAL98及び04年改訂版」はまだ十分ではなく現在も見直しが進められている。

5・3 いわゆる「2400年問題」

炭素14年代は1950年を基準として過去に遡る。1950年は、人類による化石燃料大量消費(石油・石炭は太古に形成されたので炭素14濃度が極端に低い)と1950年以降の核実験(核反応の際の放射線で大量の炭素14が発生する)による大気中の炭素14濃度への影響が現れる前だからである。いわゆる「2400年問題」とは、基準の1950年から2400炭素年代を遡った頃、すなわち暦年代で紀元前750~前400年頃は、炭素14濃度がほぼ一定の時期が約350年間も続く。測定した試料の炭素14濃度がこの時期にぶつかると、「紀元前750~前400年」の間というだけで年代の特定が難しい。弥生時代の開始は正にこの時期に関係し、年代論の大きな障害となっている。また、この前後でもミニ「2400年問題」と疑われる期間が散見され、問題をより複雑化させている。邪馬台国時代の紀元200年頃にも、ミニ「2400年問題」の期間が存在し、藤尾慎一郎氏(歴博准教授)は「1800年問題」「1700年問題」と呼んでいる。

5・4 海洋リザーバー効果と地域差

大気中で生成された炭素14は直ちに酸素と結合し二酸化炭素(炭酸ガス)となり、空気中に拡散する。このうち98%は海水に吸収される。大気中では炭素14が次々と供給されるので、炭素14濃度は高く維持される。一方、海水に吸収された炭素14は、深層海流の対流も含め長期間海水中に滞留している間に崩壊により濃度は低くなる。このため、表層海水の炭素14濃度は大気より300~400年も古い測定値を出す、これを「海洋リザーバー効果」という。このようなことから、海産物は「海洋リザーバー効果」に大きく影響され、また海岸近くの地表の大気も影響を受ける。事実、INTCALは海洋面が大きい南半球については、04年改訂版で炭素14年代を57年修正した。

炭素14の発生源である宇宙線強度は、地磁場の影響で高緯度圏は強く、低緯度圏では弱い。また大気の高層で強く、地表近くでは弱い。事実、成層圏の炭素14比は地表の1.3倍近くある(炭素14年で言えば、2000年も新しい)。炭素14の地球規模による供給地(高濃度地)と吸収崩壊地(低濃度地)の関係は、一定期間で混合により均一化されても、次から次へと供給と吸収崩壊が繰り返され、いつまでたっても地域差が無くなることは有りえない。今村峯雄氏(前・国立歴史民俗博物館教授)は「大気における対流圏の混合は早く(2、3ヶ月)、地域間の大気中の炭素14の濃度の違いは年平均レベルでは理論的にも非常に小さい」とするが、それほど楽観できない。事実、1960年代の核実験による高濃度の炭素14が、長期間にわたり地域差として残った。従って、高緯度・高山の樹木によるINTCAL基準を、低緯度圏の海洋地域で用いる場合は注意を要する。

新井宏氏(韓国 国立慶尚大学招聘教授)は論文「炭素14による弥生時代遡上論の問題点」(本誌127号、2006年春)および再論(本誌135号、2008年春)で、地域差としてINTCAL基準より古く出ている例として以下を挙げている。

●南半球(INTCAL98年版では57年古く出ていたので04年版で修正した) ●箱根芦ノ湖のヒノキ(西暦80~150年の期間、30~40年ほど古く出ている) ●トルコの木材(紀元前800~750年の期間、60年ほど古く出ている) ●中国長白山の樹木(西暦1050~1150年の期間、平均50年ほど古く出ている) ●中国戦国墓など(中国の晋墓、戦国墓などで50~440年ほど古く出ている) ●鳥海神代杉(紀元前610~540年の期間、30~50年ほど古く出ている) ●歴博の九州弥生早期・前期のデータ(紀元前750~450年の期間、50年ほど古く出ている) ●歴博の九州弥生中期・後期のデータ(平均100年以上古く出ている) ●屋久杉(146~1856年の期間、平均38年古く出ている)

日本は海に囲まれた島国であり、南半球と同様にINTCAL基準を57年修正した方が良いかもしれない。また日本のような海洋国では、「海洋リザーバー効果」の影響は海産物の摂取だけではない。海岸近くの炭素14濃度が低い大気で生育した樹木の炭素14濃度は、INTCAL基準(高緯度・高山の樹木)とは微妙に違う可能性がある。微妙な違いでも100年ぐらい簡単に狂うので実態を解明する必要がある(新井氏の理論計算では、海水直上の空気は大気圏の平均的な炭素14に比べ約100年古い年代となる)。歴博が「九州の弥生時代の500年遡上論」の根拠とした遺跡のほとんどは海岸から10キロメートル以内であり、「海洋リザーバー効果」の影響を強く受けて測定年代が古く出ている疑いが濃厚である。これはデータからも検証されると、多くの論者が指摘している。歴博も重大視し対応を始めているが、『弥生時代の実年代』『弥生時代の新年代』での発表内容を見る限り、本格的にはこれからの観がある。

歴博および九大による九州北部の弥生遺跡の測定結果について、新井宏氏は歴博が提案する弥生年代観とINTCAL基準を比較している。その結果、海岸から10キロ以内の遺跡の炭素14年はINTCALより更に100年ほど古く乖離している。逆に、海岸から10キロ以上離れた遺跡はINTCALにかなり近い値になっている。これは「海洋リザーバー効果」の影響と考えられる。新井氏は、「(歴博はこの事実関係について)何らかの説明を必要とするであろう。いわば証明責任の一部は、歴博側に渡された形なのである」、と指摘している。

これに対し今村峯雄氏は、能登半島の海岸の松材と海岸から10キロの森林材の炭素14濃度の比較データ図(金沢大学のグループによる)からは海洋リザーバー効果は認められない、と反論している(本誌134号、2008年冬)。しかし、①海岸から10キロはまだ海洋リザーバー効果を受けうる地点なのでデータとして適切でない、②1950年以降は化石燃料大量消費や核実験などの人為的かく乱要因の影響が読みきれないのでデータとしては不適切(炭素14法が1950年を基準年次とした理由と同じ)、③比較データ図は1949~1988年のわずか40年間で比較期間が短過ぎる、しかも前半の1949~1962年は海岸の松材の炭素14濃度の方がやや古いことが図から読み取れる。この比較データ図について新井氏は、核実験盛行前の1949~1955年の七年間は海岸の松材の炭素14濃度が、海岸から10キロの森林材より「平均240年分」も古くなっているとし、これこそ「海岸効果」説の決定的な実証資料だ、と指摘している(本誌135号、2008年春)。

5・5 日本の年輪年代法との関係

池上曽根遺跡のヒノキ柱根は年輪年代法で紀元前52年の伐採と判定された。歴博はこの柱根を炭素14法で測定したところ、紀元前40~80年となり、年輪年代法と一致したとする。しかし既述のように、炭素14法はもともと誤差が大きいのみならず、日本では「海洋リザーバー効果」の影響で、やや古めに出る傾向がある。一方では、日本の年輪年代法の古代は「100年の狂い」の可能性が強いことは本稿で指摘している通りである。従って、炭素14法・年輪年代法ともに古い方に狂っている可能性が強く、狂ったモノサシ同士を比較して「一致した」と喜ぶ状況ではない。

歴博の炭素14法によれば、近畿地方の弥生中期は紀元前4世紀~前1世紀となる。池上曽根遺跡から出土した土器は中期末の第Ⅳ様式―3であるから、後期(第Ⅴ様式)は遅くとも紀元〇年頃からの始まりとなる。しかし、弥生後期初(紀元〇年頃)の土器が後漢初期(紀元25~40年)の貨泉を伴出する時代の逆転(タイムマシーン)は有りえない。同様に、前漢初期の(九州の)甕棺から前漢後半の鏡が出土する逆転も有りえない。

また日本での鉄器使用開始時期からして、弥生中期の始まりが紀元前300年より古くなるのは有りえない、とするのが大多数の考古学者の見解である。大貫静夫氏(東京大学教授)は多くの考古学者の意見をまとめて、「弥生時代開始期が前10世紀まで遡るとは考えられず、前期末中期初期が前300年を大きく超えて、前400年に近づくことは考えられない」とする。これでも最新の土器年代論(寺沢案、2000年)から100年も古くなる。また石川日出志氏(明治大学教授)も、中期初めは「前3世紀を上限とみるのが適切」、また炭素14年代は「少なくとも100年は古すぎる」と批判している。これに対し春成氏は、「炭素14年代では、中期初めは前380~350年のどこかに求められるといっているのであるから、もっとも新しい年代をとれば前350年である。前300年と約50年の開きがあるが、それは許容範囲ではありえないのか」、と反論している。歴博として、「前380~350年」と「前300年」との50~80年差を、炭素14法の通常測定誤差を超える更なる誤差範囲として認めるのであろうか。また春成氏は、日本での鉄器使用開始が前300年より古くなる可能性の説を出しているが、希望的観測の域を出ていない。

以上、いずれにせよ炭素14法が信認を得るためには、海洋国日本での「海洋リザーバー効果」の実態等が明らかにされなければならない。また炭素14法は年輪年代法に全面的に依存しており、地域差の点から「日本での年輪年代法」も確立されなければならない。本稿は、そのベースとなる「日本での年輪年代法」の妥当性を論じているのである。

5・6 奈良県ホケノ山古墳

1999~2000年、桜井市のホケノ山古墳(全長80メートルの前方後円墳。箸墓古墳の東に位置する)の第4次発掘調査が行われ、石囲い木槨・木棺の埋葬施設、画文帯神獣鏡などの銅鏡、銅鏃、素環頭大刀・鉄鏃などの鉄製品、土器類(庄内式の二重口縁壷、布留式酷似の小形丸底土器)などが出土した。埋葬施設の木材(コウヤマキ、ヒノキなど)の一部は焼け焦げ炭化しており(原因不明~腐食防止のため焼いたのか?)、この炭化木材の5点を炭素14法で年代測定をした。その結果、紀元5~245年の240年間に分布した(95%の確率で紀元30~245年、5~155年、20~215年、30~135年、55~235年)。これは、炭素14法の通常測定誤差の±「30~50年」を大幅に超過している。理由としては、①焼け焦げが木材表面だけでなく奥深く及んだ②一部の木材は表面が相当削り取られていた③一部は古材が使用された、あるいは④ミニ「2400問題」の影響も考えられる。

古墳築造時期を推定するには、当然のこととして一番新しい245年が優先するから、245年以降の築造となる。なお、「ホケノ山古墳 調査概報」(橿原考古学研究所編、2001年、学生社)で当該部分を執筆した今津節生氏(橿原考古学研究所保存科学研究室長―当時)は、『木棺の表面は多少なりとも削って成形することが考えられるので、実際の木棺伐採年代は炭素14年代測定値より新しいと予想できる』『炭素14年代測定値の信頼度は、現在の考古学年代の精度(土器や鏡の年代観)からすると、まだまだ不十分であり参考程度にしかならない』、とする。

調査概報の最後の「まとめ」で河上邦彦氏(橿原考古学研究所調査研究部長ー当時)は、出土した画文帯神獣鏡と炭素14法測定結果を合わせて、『3世紀中頃の築造年代が推定できる』とする。しかし、画文帯神獣鏡は日本で約150面が出土しているが、ほとんどが4世紀の古墳からで、中には5世紀末の古墳からもあり、普通に考えればホケノ山は4世紀築造である。また、出土した布留式酷似の土器(要するに布留式土器)からしても、3世紀末~4世紀初頭の築造であろう。さらに、魏志倭人伝も3世紀中頃の倭国を「棺あって槨なし」と記述し、ホケノ山古墳の「石囲い木槨」は倭人伝が描写する当時の埋葬施設と矛盾する。ホケノ山は「石囲い」+「木槨」+「木棺」で、「石囲い」は前期古墳の竪穴式石室の原型とも考えられるので、築造は3世紀末~4世紀初頭(290~320年)がやはり妥当である。そうすると、『三世紀中頃』築造説は炭素14法での『245年以降』が頼りとなるが、先程の今津氏の言のごとく『まだまだ不十分であり参考程度にしかならない』のが実情である。こういう状況だからこそ、春成秀爾氏も『古墳前期は炭素14年代も現時点ではまだ力を発揮していない』としたのである。なお安本美典氏(元・産業能率大学教授)は、ホケノ山を320~340年の築造とするが(『「邪馬台国畿内説」徹底批判』。2008年、勉誠出版)、これは少し新し過ぎると思う。

6 古墳時代の事例

6・1 奈良県纏向石塚古墳・勝山古墳

1989年、桜井市纏向地域に位置する石塚古墳の周濠から出土したヒノキ板(30×60×2センチ、年輪248層)の伐採は、177年+αと判定された。残存辺材部(2センチ)の平均年輪巾が0.58ミリからすると、伐採年はどうみても200年以前となる(195年頃説が有力)。また2001年には、勝山古墳の周濠から出土したヒノキ板(41×26×2.5センチ、年輪110層)の伐採は199年+αと判定された。残存辺材部(2.9センチ)からすると、伐採年は199~210年となる。しかし、

いわゆる古墳時代の開始(定型化された高塚古墳、具体的には前方後円墳の発生時期)は、従来通説では最古式の箸墓古墳に始まり、その時期は300年頃とされてきた。この箸墓が位置する纏向地域には石塚・勝山・ホケノ山・矢塚・東田大塚の五古墳が点在する。このうち石塚・勝山古墳は箸墓よりやや古い3世紀後半築造の(ただし、4世紀説もある)弥生墳丘墓とされてきたが(例えば、石塚古墳は橿原考古学研究所に残る江戸時代に描かれた絵図では円墳)、最近の調査では前方後円墳との見方が強まっている。

ところが、年輪年代法登場後は弥生時代・古墳時代を古く古く設定する傾向がある。例えば、都出比呂志氏(大阪大学名誉教授)は、1983年の年代表では古墳時代の開始を300年頃としていたが、年輪年代法登場後の1998年では250年へと50年繰り上げている。また寺沢薫氏は、先程の五古墳を「纏向型前方後円墳」(寺沢案。ただしコンセンサスがあるわけではない)と称して、古墳時代の本格化は270年頃とするものの、200~270年は弥生から古墳時代の移行期「纏向型前方後円墳の時代」と設定している。さらに福永伸哉氏(大阪大学教授)は、古墳出現期の「布留〇式」土器の年代観は研究者により簡単に50年も違うほどバラツキが大きいため根拠に出来ないとして、三角縁神獣鏡の年代を参考に古墳開始時期を260年頃とする。なお石野博信氏(徳島文理大学教授)は、弥生墳丘墓の中で九州から関東まで確認されている石塚古墳タイプを「完全な古墳」と見なし、古墳の概念を広げた上で、古墳時代の始まりを180年頃とする。

以上のように、年輪測定による石塚・勝山古墳の築造すなわち古墳時代の開始=200年頃説は、従来通説から100年も古くなった。すなわち、ここでも光谷氏が言う「年輪年代とかけて何と解く、と問われれば、100年だよ」との『100年問題』が登場する。

6・2 古墳時代の土器年代論

勝山古墳周濠のヒノキ材と同時に出土した「布留〇式」土器の発生時期は、従来通説では300年頃、最近の通説でも3世紀後半(人により4世紀前半)とされており、『長年の研究で築き上げてきた年代観を否定する。木材の伐採年を古墳の築造年と考えるには、もっと慎重な検討が必要』『土器編年の序列がそれほど違うとは考えられない。出土状況の検証が必要』(福永伸哉氏など)、との批判もある。

最近は勝山古墳の築造を260年頃とする考古学者も多いが、これは「布留〇式」土器の発生時期を最も古く見て260年頃とするからである。「布留式」土器は前期古墳時代の典型的な土器で、最古式の箸墓古墳や三角縁神獣鏡33面が出土した黒塚古墳などの前期古墳から出土し、その発生時期は従来通説では300年以降、最近の通説でも280年~300年頃であったが、ごく最近は「260~280年」とする考古学者も多くなってきた(ただし、橿原考古学研究所資料室長の関川尚功氏の4世紀説なども根強い)。最近の考古学は年輪年代法の影響もあって、「布留〇式」土器の発生時期を古く古くしようとする傾向であるが、それでも200年頃まで古く遡らせようとする考古学者は、さすがに誰一人としていない。もし、勝山古墳築造を年輪測定結果に従い200年頃とすれば、同時に出土した「布留〇式」土器との関係では従来通説から100年以上、最近の通説からは80~100年、年輪年代法の影響を受けた最新の土器年代論からでも60~80年の乖離で、ここでも『100年問題』が生じる。ということは、年輪年代法のモノサシに100年の狂いがあるということになる。逆に、年輪測定値が正しければ、周濠出土ヒノキは約100年前の古材とせざるをえない。

一方において、石野氏は石塚古墳の築造を210年頃とし、周濠出土ヒノキの年輪測定値の195年頃の伐採に合うと言う。石塚古墳は過去9回の発掘調査が行われ、「周濠から出土した庄内〇式期の土器(地元の纏向様式土器。以下同じ)」、「盛土中から出土した庄内1式期の土器」、「導水溝から出土した庄内3式期の土器や盛土中から出土した高杯」の評価を巡り築造時期は三説に分かれている(纏向石塚古墳第9次調査報告――2006年、桜井市教育委員会)。石野氏の根拠は、「周濠から出土した庄内〇式期の土器」および「第8次調査(1996年)の盛土中から出土した庄内〇式期の土器」である。石野説は考古学会で賛同者が多いわけではないが、氏が学会の重鎮だけに影響力は大きい。しかし、

①もともと近畿地方の土器年代は信頼性が低いと言われ、研究者により100年の違いもあり依然として流動的で、言葉は悪いが混乱状態にある。「須恵器(古墳時代中期からの土器)の年代も分らないのに、その前の土師器(古墳時代初頭・前期の庄内式・布留式土器)が分るはずがない」、との手厳しい批判もある。従って、「庄内〇式期の土器」を210年頃とするのは一つの見方でしかない。

②周濠からは庄内〇式期と共に、もっと新しい布留〇式の土器も出土している。また、第4次調査での「導水溝から出土した庄内3式期の土器や盛土中から出土した高杯」からも石野説の210年築造より新しい年代が導き出される。

③第8次調査では盛土より3600点の土器片が出土しているが、ほとんどが庄内〇式期(=纏向1式)で、ごく一部は庄内1式期(=纏向2式)である。寺沢薫氏は、「庄内形甕口縁片2点と内面ヘラ削り体部片1点」の新しい土器片が含まれていることを指摘し、石塚古墳の築造を250~275年とする。これに対し石野氏は、「仮に、寺沢氏の指摘どおり、庄内型甕口縁部片2点があったとしても、なぜ3600点のうちたった2点なのか」と反論している(『邪馬台国と古墳』2002年、学生社)。しかし「たった2点」ではない、1点でもまずいのである。他に多くの根拠があって石塚古墳を210年の築造と断定出来れば、「たった2点」は後世の混入となる。しかし石塚古墳の場合、他に根拠はない。また、第8次調査は盛土の一部しか掘削しておらず、残りの盛土からも新しい土器が出る可能性もある。

④遺跡・古墳の年代特定は最も新しい遺物が優先され、築造時期はそれ以前には遡らないのが考古学の「いろは」である。ところが石野氏は、古い遺物が新しい遺物より圧倒的に多い場合には、古い遺物で年代特定をする多数決を採用することがある。この考古学の常識に反する石野流の手法には当然批判も強いが、非常識を承知の上での石野氏の持論でもある。しかし今回の石塚古墳も同様であるが、新しい遺物が後世に混入したとの明確な証拠が無い限り、石野流は非常に危険である。

仮に石塚古墳が260年に、田畑の地域に築造されたとしよう。210年までは居住地区であったが210~260年は田畑として使用された場所が選定されたと仮定する(今住んでいる家屋を壊して、居住地区に古墳を築造するのは考えにくいから)。そして田畑の土を深く掘り(そこが周濠となる)、その土を盛り上げたのが石塚古墳となる。石塚古墳は巻向川の扇状地に位置するので、田畑として使用されたり居住地となったり変遷はあろうが、古墳築造時は田畑とするのが最も現実的な想定である。さて、210~260年は田畑として使用された場所だから(大事な田畑に土器は捨てない、捨てさせない、捨ててあったら拾って除く~但し、地表から30~40センチの深さまで)、この期間の土器は石塚古墳の盛土にほとんど入らない。一方、210年以前は居住地区として使用された場所だから、210年以前に使用された土器は盛土に多く入る。こういう現実的な状況を想定すると、石塚古墳の実際の築造が260年にもかかわらず、「多数決」で210年の築造と判断するのがいかに危ういか分る。石野流の手法では、遺跡・古墳がどんどん古くなる可能性が高い。

――以上から石野氏の「石塚古墳の築造=210年」説は根拠が薄く、通説の3世紀後半の築造とするのが妥当である。ということは、年輪測定での「195年頃の伐採」は測定のモノサシに狂いがあるか古材ということになる。石塚および勝山古墳は、もともとは3世紀末(あるいは4世紀初頭)の築造と考えられていたので、年輪測定結果による200年頃築造説は、それとの比較では約100年の狂いとなる。

6・3 ヒノキの出土状況

石塚古墳・勝山古墳のヒノキ材は、古墳内部からでなく周辺の濠の底から発見された。古墳の周辺の遺物はさまざまな可能性があり、古墳の築造時期と直結させるのは極めて危険である。だから従来の考古学では古墳の周辺の遺物で築造時期を特定するのは避けてきた。これに対し、最近はあまりに短絡的である。このような軽率さが、2000年11月5日に毎日新聞のスクープで発覚し日本中を騒がせた『旧石器発見』捏造事件の遠因でもあろう。

石塚古墳は周濠から多数の木材・木製品が出土したが、伐採年代を特定出来たのは既述のヒノキ材ただ1点である。この石塚古墳からは埋葬施設・人骨・副葬品は何も出土せず、また第2次大戦中に防空施設として高射砲陣地が築かれた時に削られたが、やはり何も出土していない。また勝山古墳周濠からも約200点の木材・木製品が出土したが、伐採年代を特定出来たのは、同様にヒノキ材た1点である。また、地中レーダーの探査で勝山古墳の内部には遺物が何も無いことが判明している。

勝山古墳の第4次調査報告(橿原考古学研究所、2001年)では、出土木材・木製品は「墳丘上で執行された何らかの祭祀で使用された後、一括廃棄された」「紫外線による劣化がなく、伐採後すぐに使用・廃棄され、古墳の築造時期と同じ頃」とし、年輪測定結果に従えば「勝山古墳の築造は3世紀前半におさまる」と判断している。しかし、これらは様々な可能性の中での推測の一つに過ぎず、①埋葬時に古墳上で祭祀を行う風習が200年頃の古代に存在したか全く分っていない、②祭祀で使用した大事な建物・木製品をゴミでもあるまいに直後に周濠に投棄したというのは解せない。③石塚・勝山古墳は巻向川の扇状地に位置し、過去たびたび洪水にみまわれ川筋まで変化したことが調査で明らかになっている。従って、洪水で流されてきて周濠のくびれ部に溜まったとか、または洪水で自宅近くに流されてきた古材を住人が濠に投棄した可能性もあり古墳築造と直結させるのは危険である。以上のように、古墳内部から何も出土しない状況下で、周濠のヒノキ材ただ1点をもって石塚・勝山古墳の築造を200年頃と特定は出来ない。

そもそも、古墳の盛土中や周濠から出土した土器・木片は参考程度の試料価値しかない。仮に、あなたの家の庭から1000年前の土器が出土した場合、「それ以降の新しい土器が無いから自分の家は1000年前に建築された」、と主張しますか? 日本を代表する考古学者の寺沢薫氏すら、『「土器などで(古墳の)年代はわからない」とか「布留〇式など信用できない」といった古墳研究者の無責任な放言も耳にする。古墳時代研究は前途多難だ』と嘆いている(『最新邪馬台国事情』1998年、白馬社)。

以上、古代の9例について年輪年代法と従来通説との矛盾を示した。すなわち、①飛鳥時代の3例(法隆寺・法起寺・元興寺)すべてが記録と100年の狂い、②古墳時代の2例(石塚古墳・勝山古墳)は古墳時代開始が従来通説と100年の乖離、③弥生時代の4例(二の畦横枕遺跡・池上曽根遺跡・武庫庄遺跡・南方遺跡)についても従来通説の土器年代とは100~200年の乖離と分った。

そして古代(弥生・古墳・飛鳥時代)は、年輪年代法のモノサシの「100年の狂い」で統一的に説明できる。これは偶然の一致であろうか? 特に問題は、飛鳥時代の3例(法隆寺・法起寺・元興寺)である。年輪年代法が仮に正しければ、これら3例は全て「100年前の古材使用」としなければ記録と整合性が取れない。そうであれば「古代は古材使用だらけ」になり、飛鳥時代より更に前の「古墳時代の開始時期」・「弥生時代の土器年代」を、年輪年代法をほとんど唯一の頼りにして「100年も古く遡らせる」のは、とうてい容認できない。

7 暦年標準パターングラフ

年輪年代法が一躍脚光を浴びたのは、滋賀県紫香楽宮跡から出土したヒノキ材の年輪測定である。紫香楽宮は奈良時代聖武天皇の742年に建設を開始し、745年に都と定めたと記録されている(続日本紀)。しかし、人心服さず再び平城京に戻したとある。1985年、甲賀市信楽町の宮町遺跡から出土していたヒノキ材の柱根は743年の伐採と判定され、続日本紀の記録と一致した。更に1994年に「造大殿所」の木簡が出土し、これにより宮町遺跡が紫香楽宮跡と確定した。この成果を踏まえ、年輪年代法は日本でも科学的年代測定法と認知された。

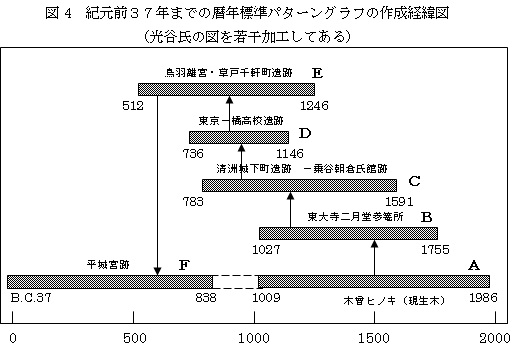

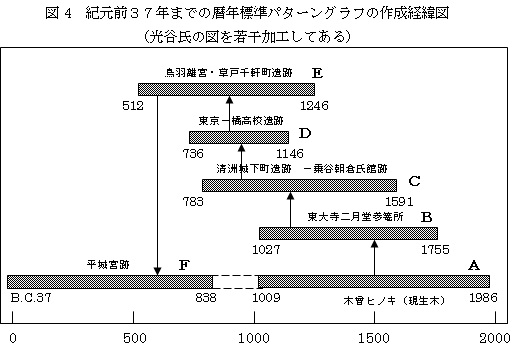

ところが、この紫香楽宮跡での成果は743年の奈良時代の話である。それ以前の古代(弥生時代・古墳時代・飛鳥時代)は、年輪年代法の科学的妥当性は十分な検証がなされているとは言い難い。図4は『日本の美術421号』で、光谷氏が示したヒノキ材についての「紀元前37年までの暦年標準パターングラフの作成経緯図」である(原図には、紀元前206~紀元257年のパターンもあるが、説明を簡略化するため、ここでは省略した)。またこの作成経緯については、『年輪に歴史を読むー日本における古年輪学の成立』(田中琢、光谷拓実、佐藤忠信著。 同朋舎、1990年)に、学術的にやや詳しい説明がある。

なお、以下はヒノキの標準パターンに焦点を絞る。スギは紀元前1313年までの標準パターンが作成されているが、途中で2箇所に大きな空白期間(255~405年の150年間、1285~1779年の500年間)があり、ヒノキで代用(穴埋め)している(ヒノキとスギはパターンが類似しており大丈夫だとする)。従って、法隆寺金堂天井板のヒノキ材とスギ材、また二の畦横枕遺跡井戸Bのヒノキ材とスギ材の伐採年代が一致するのは当然で、完全に連動しておりヒノキが100年狂えばスギも100年狂う。

7・1 標準パターンの連結の妥当性

①図4のように、A~Fの6本の標準パターンを重ね合せ連結して長期パターンを完成している。パターンAは1009~1986年の木曽ヒノキである。一方、パターンFは紀元前37~紀元後838年までの平城宮跡出土ヒノキであるが、パターンAとは838~1009年が空白でAとFは繋がっていない。これを連結するため、B・C・D・Eの4つのパターンを中間に介在させている。しかし、中間にあまり多くのパターンが介在すると問題を複雑化させる恐れがある。年代の重なり具合からすれば、A→E→Fの3本で十分のはずである。しかるに、B・C・Dを更に介在させているのは、空白期間(838~1009年)を埋めるのに最も重要なパターンE(鳥羽離宮・草戸千軒町遺跡)に自信が持てなかったことを示している。事実、作成経緯では「鳥羽離宮跡出土品による平均値パターンは・・・・標準パターンAとのあいだでは、照合位置が確定できなかった。この点は草戸千軒町遺跡出土品による平均値パターンと同じである。おそらく原木の産地が異なっているため、年輪パターンの照合が成立しなかったのであろう」、と説明している。すなわち、肝心のパターンEはパターンAとは連結していないのである。

これをなんとか連結するため、中間にB、CとDを介在させている(ただし、1990年時点ではDは存在せず、BとCのみ)。作成経緯では、「清洲城下町遺跡出土品による年輪パターンを介在させることによって間接的に照合することができた。照合が成立しない二組の年輪パターンでも、その中間に別の年輪パターンを介在させることによって照合が成立することがあるのだ」、と説明している。しかし、これは非常に危ういと言わざるを得ない。

②近畿地方とは遠隔地のパターンを使用している――広島県(草戸千軒町遺跡)、関東(東京一橋高校遺跡)、北陸(一乗谷朝倉氏館跡)。既述の問題9事例は南方遺跡(岡山県)を除き全て近畿地方であるから、本来は近畿地方の長期パターンが必要である。栃木県七廻り鏡塚古墳出土木棺のヒノキ材の場合、近畿地方の標準パターン(平城京出土ヒノキ材)とは合致せず、富士山麓のパターンと一致した。従って、A~Fを連結する手段として遠隔地(広島、北陸、関東)のパターンは除外すべきであるが、そうするとA→Fが繋がらなくなってしまう。

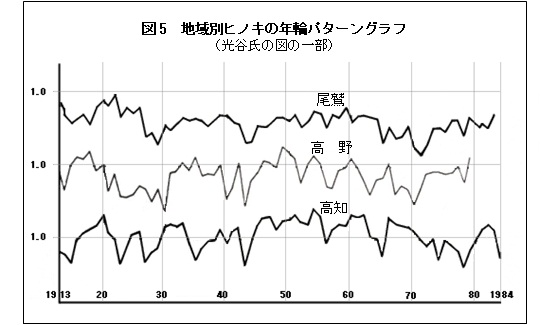

勿論、ヒノキの場合はかなり広域でも年輪パターンが類似していることが確認されている。しかし、光谷氏が示す図5「地域別ヒノキの年輪パターングラフ」ではパターンの類似を読み取れるが、同じ太平洋側(尾鷲・高野山・高知)でもパターンにかなりな違いとの見方も可能な内容で、欧米のような精度はない。図5を仔細に眺めると、尾鷲と高知のパターンは一致しているとはとても言えるグラフではない。以上のように、個別標準パターンを連結する場合、遠隔地の標準パターンの使用は本来避けるべきであろう。

光谷氏が広域でも年輪パターンが類似しているか検討した際、長野・岐阜・三重・和歌山・高知産のヒノキの年輪パターンを比較しているが、採取地ごとの試料数の差が大きかった。このため作成経緯でも、「異なった採取地のあいだの年輪パターンが類似しているかどうか、結論をだすことは、やや軽率かもしれないが、一応のめやすにはなるであろう」「産地が異なると、年輪パターンのあいだにもわずかずつ差異があるのだろう」、と慎重な説明になっている。そして光谷氏は、「総合作成することのできる総延長2000年以上の暦年標準パターンと問題の試料の年輪パターンとを直接比較するのではなく・・・6組の暦年標準パターンのそれぞれと別々に比較すれば、照合が成立する可能性が高い、と推定できる。これは暦年標準パターンの作成に使用した試料の原木の産地と関連するのであろう」、と原木の地域差を問題としている。この光谷氏の説明によれば、欧米のような「総合作成された総延長2000年以上の暦年標準パターン」は、日本では未完成であることを意味する、これが現実である。

7・2 個別標準パターンの妥当性

①個別標準パターンの作成は、通常20点以上の試料を平均化する(鳴門教育大学では30~40点)。ところが、光谷氏は15点を基準とする。年輪パターンの照合が容易な欧米ですら20点以上が基準であるから、照合が難しい日本ではなおさら20点以上とすべきではないか。しかも、現実にはこの15点の基準に満たない例が多い(パターンAでは1009~1663年は3~4点のみ、パターンCは13点、パターンEの512~751年は鳥羽離宮跡の6点のみ、パターンFで15点以上は419~639年のみ、等)。

パターンF(平城京跡)は、試料22点(柱根2、曲物12、井戸材5、その他3。各年輪数176~444層、平均316層)で紀元前37~後838年の約900年間をカバーするが、このうち後419~639年の220年間で15点以上を使用している。そうすると、残りは7点以下なので、この前後の前37~後418年と後640~838年は、わずか数点ずつで標準パターンが作成されていることになる。こんなことで、信頼できる標準パターンが本当に完成しているのだろうか?

パターンFは、紫香楽宮跡から出土した柱根9本の年輪照合でも使用された。このうち、樹皮型(樹皮まで完全に残っているタイプ)の4本は、742年、743年、743年、743年の伐採と判定された。また、辺材型(辺材部が一部残っているタイプ)の1本は741年と判定された。以上合計5本は、続日本紀の記録と一致し、全く問題がない。ところが、心材型(辺材部が全て削り取られたタイプ)の4本は、530年、533年、561年、562年で、先程の樹皮型・辺材型とは約200年の違いがある。年輪200層は半径約20センチ、直径ベースでは約40センチで、柱根を40センチも削り取って掘立柱(直径40~50センチ)に仕上げたとは、まず考えられない。削り取られた辺材部の年輪数を普通は50年程度とすると、200年の違いはあまりに大きく、最大でも100年以内に収まっていなければおかしい。ということは、パターンFの奈良時代742年~平安時代838年は正しいが、それ以前の562年~741年のどこかで(法隆寺五重塔心柱の伐採594年以前は全て100年の狂いがあるとすると、600~650年が最も可能性が高いか?)、パターンFの作成に約100年の狂い(年輪パターンの重ね合せの失敗)が生じた可能性がある。それとも、例によって「100年前の古材」とするのであろうか。

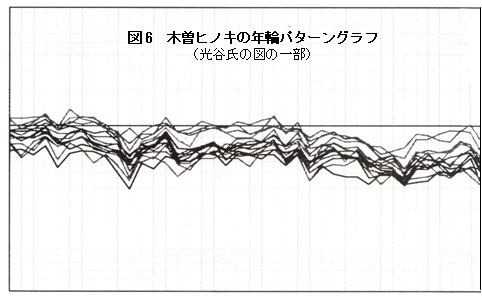

②また日本では、年輪パターンのバラツキが大きく基礎データそのものに問題があることを認識しておく必要がある。光谷氏は特異な例として、直径74センチ・樹齢1030年と直径240センチ・樹齢924年の2本のヒノキ材を紹介しているが、平均年輪巾に何と3.6倍の違いがある。従って日本の場合、図6「木曽ヒノキの年輪パターングラフ」のように個別ヒノキの年輪パターンがバラバラで、平均値としての標準パターンは欧米と比較して精度が落ち、また時系列での特徴が現れにくい。すなわち、試料として最も良好な現生木(木曽ヒノキ)ですら、図6のような状況である。これでは極端にいえば、古墳時代でも、鎌倉時代でも、江戸時代でも同じようなパターンが何箇所も現れる可能性がある(事実、伐採年代を特定する実際の年輪照合では複数の候補年が現れるのが普通であり、目視等により最終的に伐採年を決定する)。また年輪はもともと非常に似ているので、類似度の判定基準(相関係数などによる)はもっと厳しくハードルを上げる必要があるかもしれない。甘い現状基準で作成された標準パターンを使用して出土木材(あるいは建築部材)の伐採年代を特定しようとすると、アメリカでは年輪15年分またヨーロッパでも30年分で十分だが、精度が悪い日本では最低でも100年できれば200年分が必要とされる。

③法隆寺の例では、金堂・五重塔・中門の部材の伐採年が594年、667~669年、670年以前、673年、685~699年とバラバラで、670年の全焼記録と全く整合性がない。これは、今述べたように、日本では標準パターンの精度が悪く時系列での特徴が現れにくいことが影響している可能性がある。また法隆寺は過去に大小の修理が度々行われたことが記録されており、記録に残らない小修理もあったであろう。2004年に年輪測定された部材には、後世の修理時の部材が紛れ込でいる可能性も無いとは言えない。

④図4のパターンAは、木曽ヒノキの現生木で最も安定している。1009~1663年は3~4本の試料しかなく気になるが、Bの東大寺二月堂により補強されており、AとBは一体として信頼できる標準パターンが作成されていると言える。しかし、C・D・E・Fの信頼性は基礎データの開示がないため全く見えない。

⑤個別標準パターンの作成は、同一地域の試料の年輪パターンを平均化するのが原則で、パターンA~Fはそれぞれ同一地域のヒノキで作成されるべきである。ところが、パターンCは清洲城下町遺跡(名古屋)と一乗谷朝倉氏館跡(北陸)の異なる出土地の年輪パターンを合成している。同様に、Eも鳥羽離宮(京都府)と草戸千軒町遺跡(広島県)を合成している。とりわけパターンEは古代への橋渡しに最も重要にもかかわらず、鳥羽離宮と草戸千軒町遺跡の試料が少なく止むを得ず一緒に平均化しており、パターンEの信頼性は相当問題がある。

紫香楽宮跡の場合、年輪測定の743年は続日本紀の記録と一致した。これとの関連で、標準パターンはA→B→C→Dと遡り奈良時代736年までは正しい可能性が強い。しかし、飛鳥時代となると法隆寺・法起寺・元興寺のケースで一斉に100年の狂いが出る。ということは、EまたはFの個別パターンの中に問題があるのか、あるいはEとFの連結またはEと736年以降(A・B・C・D)の連結に問題がある可能性がある。光谷氏の説明によれば、紫香楽宮跡と法隆寺五重塔は同じ標準パターンF(紀元前37~紀元後838年)を使用したとの事なので、Fの中に問題があるのかもしれない。

古代における「100年の狂い」が個別標準パターンの中で起きているのか、あるいはパターンA~Fの連結の際に生じたのか、現段階で断定的には言えない。しかし年輪年代法が古代でも正しいとすると、既述の9事例(法隆寺など)は全て100年前の古材使用としなければならず、非現実的である。この事実からして、標準パターンの古代は「100年の狂い」の可能性が強く、ここで指摘した問題点を含め、基礎データから徹底した再検証が必要である。

注: 在野の研究家・山口順久氏は論文『年輪年代法と弥生中・後期の歴年代』(季刊『古代史の海』16号、1999年)、また小林慈氏も『法隆寺と年輪年代法』(同26号、2001年。27号、2002年)で、かなり問題点を指摘している。例えば、標準パターンは統計処理による類似度(相関係数などによる)と目視を総合して決定されるが、結局は光谷氏個人の経験と勘に頼っている面が大きいと指摘している。なお、これらはHP『古樹紀之房間』に一部紹介されている。

8 年輪年代法と邪馬台国論争

古墳時代の開始は従来通説では300年頃とされてきた。これを一挙に100年も繰り上げ200年頃とし、邪馬台国畿内(大和)説の決め手とされるのが年輪年代法である。しかし、年輪年代法の古代での科学的妥当性はまだ検証されておらず、また古材の再利用の可能性をこれだけ指摘されている現状では、古墳時代の始まりを従来通説より100年も古くするのは極めて問題である。畿内説の三大根拠の「箸墓」「三角縁神獣鏡」「混一彊理図」が空洞化しつつあった状況下で、救世主として登場したのが年輪年代法である。すなわち、

8・1 箸墓古墳=卑弥呼の墓

奈良県桜井市の箸墓は全長280メートルの最古式の巨大前方後円墳で築造は300年頃とされ、卑弥呼の墓とは関係無いというのが通説であった。しかし、年輪年代法により古墳時代の開始が通説より約100年繰り上って200年頃となり、箸墓も250年頃へと約50年古くして卑弥呼の墓の候補として急速にクローズアップされている。

大正13年に笠井新也氏(徳島県脇山中学教師、後に徳島大学教授)が箸墓の埋葬者とされる倭トトヒ百襲姫を卑弥呼と同一人物と見なし箸墓=卑弥呼の墓説を唱えた。しかし、①百襲姫は第7代孝霊天皇の単なる皇女。これに対し卑弥呼は「親魏倭王」の金印まで受領した倭国王、②卑弥呼は「倭国大乱」「相攻伐すること歴年」「歴年主無し」の動乱の中から倭国王として共立された。これに対し、百襲姫にはその片鱗すら無い、③百襲姫は三輪山の大物主の妻になった。これに対し卑弥呼は終生独身、④百襲姫が活躍した第10代崇神天皇の時代に国内を二分する戦いの記録は無い。これに対し卑弥呼は狗奴国と交戦状態となり、魏王朝が軍旗を携えた張政を倭国に派遣したほどの国際的大事件、⑤卑弥呼には男弟がいて国政を補佐していた。これに対し崇神天皇は百襲姫の弟ではない・・・など重大な相違点が多過ぎる。百襲姫が「神がかりしていた」ことや「聡明で武埴安彦の謀反を見抜き未然に防いだ」程度で、百襲姫=卑弥呼とするのは性急過ぎる。

考古学的にも、①箸墓築造は従来通説では300年頃で卑弥呼が死去した247~248年とは50年の開きがある、②1995年に前方部周辺より「布留〇式」土器が出土し、橿原考古学研究所は同古墳を3世紀後半(280~300年を想定)の築造と発表したが、これでも卑弥呼が死去した3世紀前半には届かない、③箸墓は全長280メートルで卑弥呼の「径100余歩の冢(ちょう)」とするには巨大過ぎる。このため、当初は円墳(円丘)で後に前方部が付加され、「径100余歩」とは直径155メートルの後円部に相当するとの説が出された。しかし1998年の発掘調査で周濠と渡り堤の状況等から当初より前方後円墳として築造されたことが明確になった、④1998年に周濠から木製の鐙(あぶみ=乗馬の時の足掛け)が出土した。鐙は西晋王朝が中国を統一した時代(280~316年)に乗馬の不得意な漢民族により発明されたが、日本での馬の使用は記紀によれば早くても4世紀後半で、魏志倭人伝も「倭(日本)には牛馬無し」と明記する。また日本で馬具が出土した古墳は1000基を超えるが、全て5世紀以降の築造である。こういう状況からすると、築造を卑弥呼が死去した247~248年頃まで遡らせるのは無理がある。

ところが、年輪年代法で石塚古墳・勝山古墳の築造は200年頃と判定され古墳時代の始まりが通説より100年も繰り上がり、箸墓の築造も250~270年まで遡る可能性が出てきた。一方、卑弥呼の後を継いだ女王・壱与(台与)は266年に西晋王朝へ遣使しており、邪馬台国時代は270年頃までは続いたものと考えられる。そうすると、邪馬台国は古墳時代と完全に重なり、箸墓も邪馬台国時代の巨大古墳とするのが十分可能となる。

こうなれば、畿内説にとって箸墓が卑弥呼の墓であろうとなかろうと、邪馬台国は畿内大和と断定できる。白石太一郎氏(奈良大学教授)は、箸墓は卑弥呼が死去した247~248年頃から築造が開始され10年以上かけて完成した卑弥呼の墓とする(『倭国誕生』2002年、吉川弘文館)。一方、同じ畿内説でも寺沢薫氏は築造を280~300年とし台与の後を継いだ男王の墓とする。また石野博信氏は築造を270年頃と推定し台与の墓とする(『邪馬台国の考古学』二〇〇一年、吉川弘文館)。全体的に見ると、最近の畿内説では台与の墓と想定する人が多いように見受けられる。しかし、これらの説は年輪年代法の「古墳時代開始の100年繰り上げ論」に大きな影響を受けており、これ自体が問題である。

8・2 三角縁神獣鏡=卑弥呼の鏡

「景初三年(239年)」の年号を持つ三角縁神獣鏡は、卑弥呼が魏王朝へ遣使した際に受領した「銅鏡100枚=卑弥呼の鏡」として、長らく畿内説の支柱をなしてきた。しかし①日本出土が既に500枚を超えるのに肝心の中国本土では1枚も発見されない、また鋳型も全く出土せず。これでは「景初三年」「景初四年」「正始元年」「尚方作(魏の官営工場作)」の銘があっても日本で製造された偽物=後世の偽ブランドと疑われて当然である、②銘文の押韻がデタラメで中国皇帝からの特別下賜品(特鋳品)と思えない、③存在しないはずの「景初四年」(景初は三年で終り)の鏡が出土した、④鏡の出土状況は棺外に立掛けかけられ(黄金塚古墳、黒塚古墳)粗末な取り扱いで中国皇帝からの下賜品とは思えない、等から最近は全て倭鏡(日本製)説が強まっている。邪馬台国九州説および中国考古学会は500枚全てを倭鏡とし、魏鏡(中国製)とするのは誰もいない。畿内説では割れているが、河上邦彦氏(神戸山手大学教授)、菅野文則氏(前・滋賀県立大学教授)、石野博信氏、寺沢薫氏、白石太一郎氏などは卑弥呼の鏡説を否定し、代わる候補として画文帯神獣鏡などを挙げる人が増えている。樋口隆康氏(京都大学名誉教授、前・橿原考古学研究所所長)、岡村秀典氏(京都大学教授)、福永伸哉氏などは依然として「卑弥呼の鏡」説に踏み止まっているが、畿内説の中でも少数派になりつつあるように見える。

また2006年秋の本誌129号では、新井宏氏が金属工学の観点から銅鏡主成分(銅・錫・鉛)の中の鉛同位体(鉛204、鉛206、鉛207、鉛208の四種類で、鉛鉱山毎に成分比が異なる)を取り上げ、三角縁神獣鏡の鉛同位体比は真の中国鏡(前漢鏡・後漢鏡・魏晋鏡)とはかけ離れた数値であることを科学的に証明し、三角縁神獣鏡=魏鏡(中国製)説を完全に否定した。新井氏の論証は、弥生遺跡・古墳から出土した多くの古鏡および鉛鉱山(日本・朝鮮半島・中国本土)の鉛同位体を第三者が分析した公開データを使用しており、追跡可能である。これは、年輪年代法の基礎データが非公開で第三者による検証が不可能なのとは全く異なる。

8・3 混一彊理歴代国都之図(混一彊理図)

龍谷大学所蔵の混一彊理図は1402年に李氏朝鮮で、中国から持ち帰った世界地図に日本からもたらされた「行基図」(日本地図)を合成したもので、日本列島を南北に転倒して描いている。このことから、古代中国人は日本を台湾近くまで連なる南北列島と誤認していたとして、多くの畿内説者がこの地図を根拠としてきた。しかし弘中芳男氏(元・三菱電機)によって、龍谷大学所蔵図は「西を上方に描いた日本からもたらされた『行基図』を不用意に挿入した」ことが明らかにされた(『古地図と邪馬台国』、1988年、大和書房)。また最近、長崎県島原市本光寺で同じ混一彊理図が発見され、日本は東西列島と正しく配置されている。さらに天理大学所蔵図・熊本県本妙寺所蔵図もあり、これらでも日本はほぼ正しく配置されている。そして川村博忠氏(東亜大学教授)により、「龍谷大学所蔵図のみが持つ特異性」も明らかになった。従って、龍谷大学所蔵図は畿内説の根拠とは最早出来ないのが最新の状況である。

中国史書を見ると、漢書(三国時代魏の如淳の注)・魏略・三国志・後漢書・宋書・南斉書・隋書・晋書・北史・翰苑・通典・旧唐書倭国伝・唐会要・新唐書は全て日本列島を「朝鮮半島の東南」とする。また、隋書・北史・通典・旧唐書倭国伝・新唐書は日本列島を「東西五月行」「南北三月行」とし、更に旧唐書日本伝・宋史は「東西南北、各数千里」とする。すなわち、日本を『台湾近くまで連なる南北列島』とするのは一書として存在しない。これだけ多くの中国史書が日本列島に言及しているのに、これを無視して「1000年以上も後世の朝鮮での合成地図(龍谷大所蔵図)」をもって、古代中国での「日本列島観」を論じたのは本来的には誤りだったのである。なお魏志倭人伝は、倭人の国々(日本列島)の風俗を「有無するところはタン耳・朱崖(海南島)と同じ」と南方風に描写するが、大陸との地理関係そのものは「その道里を計るに、まさに会稽東治の東に在り」、つまり会稽山(上海付近)を中心とする会稽郡の東方で、かつ朝鮮半島(帯方郡)の「東南の大海中」に位置すると記載している。

畿内説は魏志倭人伝とは里程・日程・方向・日本列島の地形地勢等の矛盾が多く、長年の邪馬台国論争では文献からは九州説がおおむね優勢に推移してきた。このため、畿内説は主に考古学を根拠とする。しかし既述のように、「三角縁神獣鏡=卑弥呼の鏡」「混一彊理図」は空洞化し、「箸墓=卑弥呼の墓」も矛盾が多い。また倭国大乱と関係する弥生時代の鉄鏃などの鉄器出土数は、北部九州(福岡・熊本・大分・佐賀・長崎県)が近畿地方を圧倒している。さらに、弥生時代の九州は銅剣・銅矛の武器=戦いの文化に対し、近畿は銅鐸=祭りの文化で平和的である。

ところが、年輪年代法の登場で状況は一変した。池上曽根遺跡の大型建物のヒノキ柱根が年輪年代法で紀元前52年の伐採と鑑定され、弥生中期が100年繰り上がった。これに連動して、邪馬台国時代直前の弥生後期の始まりも通説より100年繰り上がった。さらに、石塚・勝山古墳の周濠から出土したヒノキ材の年輪測定で、古墳時代の始まりが200年頃まで遡り、邪馬台国は古墳時代と完全に重なった。その結果、邪馬台国は初期の大古墳が集中する畿内大和で決まりであるかのようにマスコミも報道している。しかし、最近の畿内説は年輪年代法による古墳時代開始の100年繰り上げに完全に依存している。

既に指摘したように、年輪年代法の古代は100年の狂いの可能性が強い。もし光谷氏が「年輪年代法の古代は100年の狂いがあり修正する」と発表したら、もしくは第三者が100年の狂いを立証したら畿内説はどうするのか。光谷氏の『ご託宣』を何の検証もせず年輪年代法を頼りとする最近の畿内説は最大の根拠を失い、再び九州説が優位に立つことになろう。仮に年輪年代法の古代が正しい場合でも、飛鳥時代の3例(法隆寺・法起寺・元興寺)から分るように「古代は古材使用だらけ」となり、年輪年代法だけを頼りとする「古墳時代開始の100年繰り上げ論」は、とうてい容認できるものではない。

9 結論として

年輪年代法の古代は100年の狂いの可能性が強く、年輪測定結果に基づく弥生時代・古墳時代の年代引き上げ論は一旦白紙に戻す必要がある。その場合には、結論として①飛鳥時代の3例(法隆寺・法起寺・元興寺)は全て新材のヒノキで記録と完全一致、②古墳時代の石塚古墳・勝山古墳は280~310年頃、箸墓は290~320年頃の築造で従来通説に戻り、古墳時代前期の「布留式土器」の年代論と一致、③弥生時代中・後期は年輪年代法と関係なく進められてきた弥生土器年代見直論と合体させて、池上曽根遺跡は弥生中期末の紀元後50年頃の遺跡ということになろう。仮に年輪年代法の古代が正しい場合でも、「古代は古材使用だらけ」(現に、本稿で検討した9事例は全て古材使用としないと説明がつかない)となるので年輪測定での伐採年代は参考値にとどめ、年輪年代法のみからの古墳・遺跡の年代特定は避ける必要がある。

年輪年代法は、手法としては極めて科学的である。また日本での年輪年代法の実用化に大きく寄与された光谷氏の労苦と業績に賞賛を惜しむものではない。しかし、日本での適用は古代(弥生時代・古墳時代・飛鳥時代)に多くの問題がある。年輪年代法はもともと日本での適用は難しいとされ、しかも基礎データが公開されず、光谷氏以外は誰も科学的妥当性を検証していない。こういう現状では、『ブラックボックス』から出た結論の伐採年は参考値に留まり、日本では『科学的』と言える段階ではない。しかも、考古学の今までの通説とは100年も違う。これは、①年輪測定値は正しいが古材の使用例が多いのか、②年輪年代法のモノサシが古代は100年の狂いがあるのか、③古材の使用とモノサシの狂いのミックスなのかを含めて、基礎データそのものから更なる検証が必要である。

光谷拓実氏は年輪年代法の研究を個人的ではなく、奈良文化財研究所の公的研究課題として行ってきたのである。事の重大性に鑑み、奈良文化財研究所が「年輪年代法の基礎データ」を公開し、第三者研究機関がその検証を実施することを希望して本稿の結びとしたい。

以上