卑弥呼と宇佐神宮比売大神

本稿は『古代史の海』61~65号(2010年9月~2011年9月。「古代史の海」の会)に掲載されたものです。

鷲崎弘朋(歴史研究家)

第Ⅲ章 年輪年代法と年代遡上論

1 暦年「標準パターン」

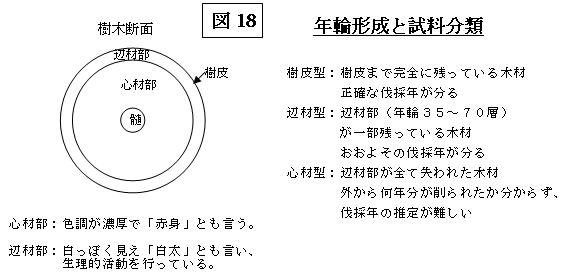

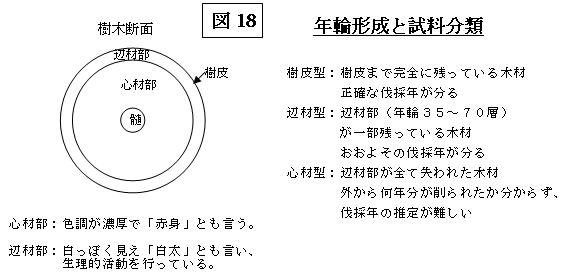

温帯・寒帯など気候の年周期(春夏秋冬)が明瞭な地域の樹木は1年毎に年輪を形成する(図18)。同じ地域の同一種類(例えばヒノキ)同士であれば、同じような年輪変動を示す。これを利用し、現代から過去に遡り同一種類の樹木(現生木・古建築木材・遺跡出土木材など)を集め、計測した年輪幅を時系列で繋ぎ合わせ、モノサシとなる暦年「標準パターン」をまず作成する。次に、調べたい樹木(その段階では年次不明)の年輪パターンを暦年「標準パターン」と照合し伐採年代(あるいは枯死年代)を求める。これが、年輪年代法である。

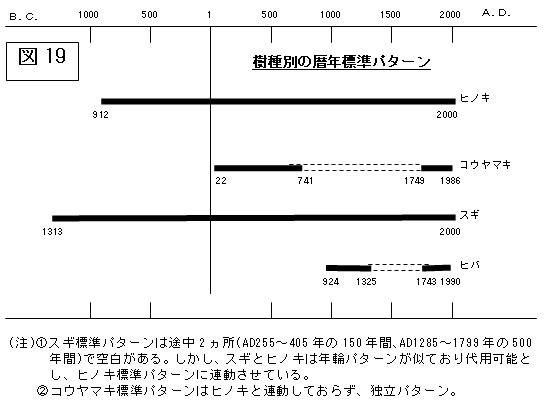

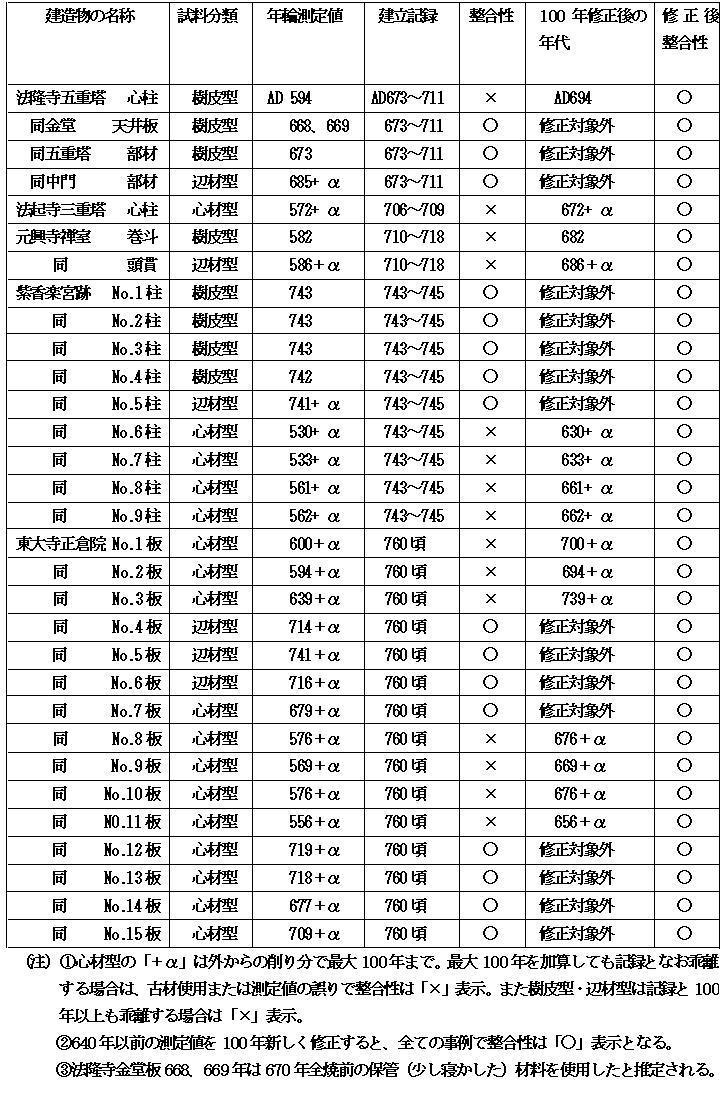

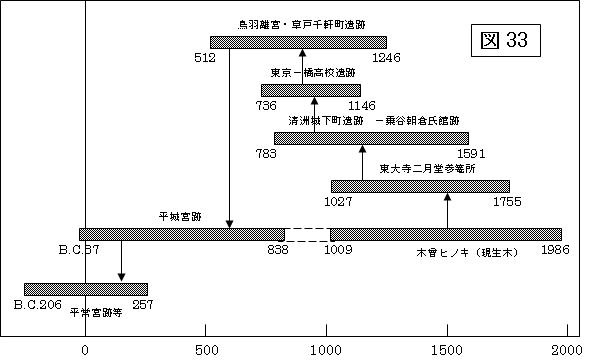

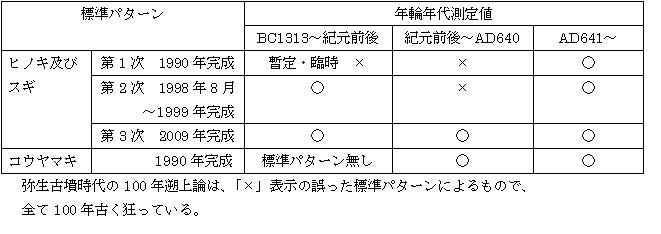

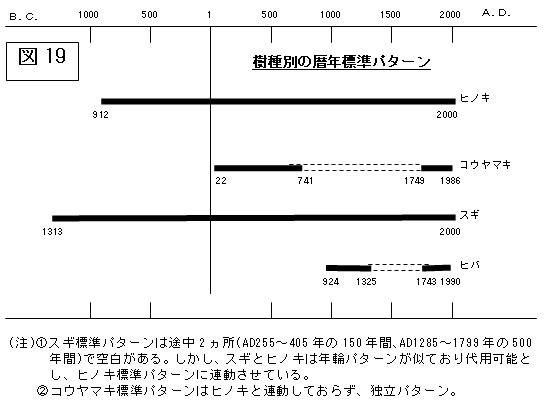

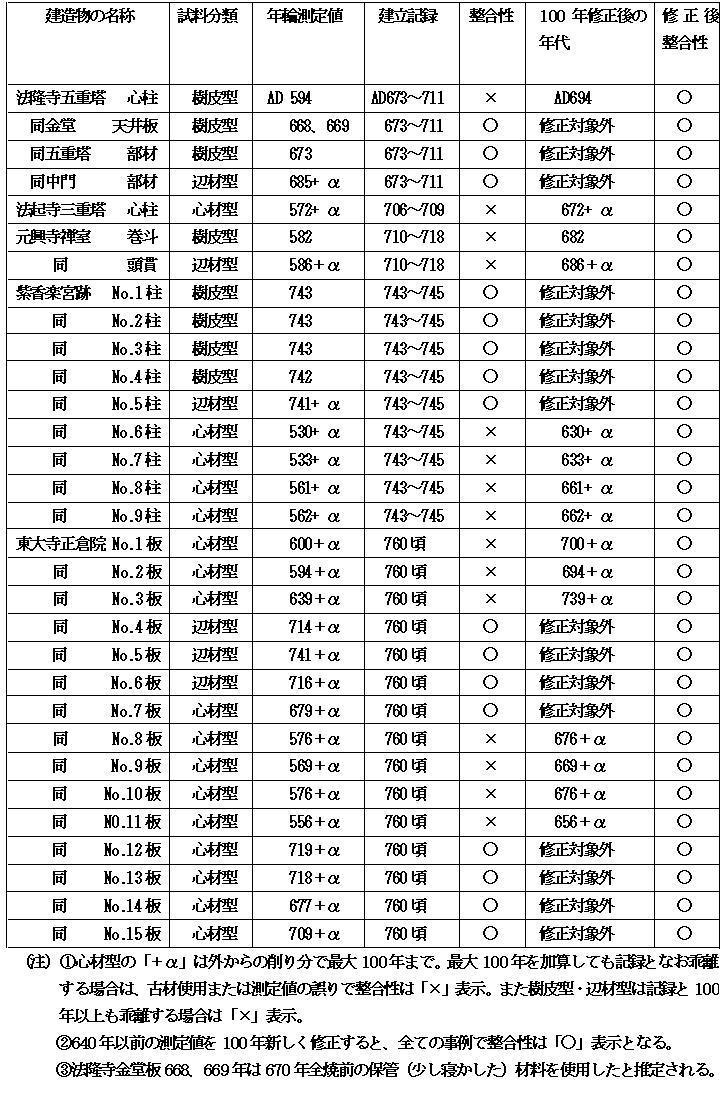

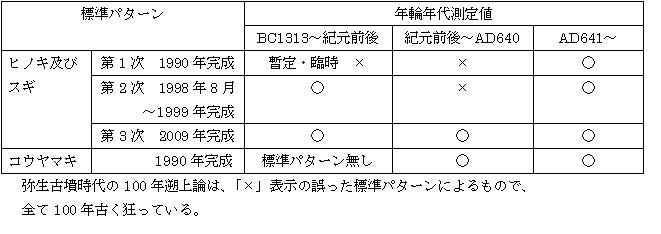

日本では、奈良文化財研究所(奈文研)の光谷拓実が1980年から研究を開始し、ヒノキ、スギ、コウヤマキ、ヒバの標準パターンが作成されている(図19。奈良文化財研究所『埋蔵文化財ニュース』99号2000年。および光谷拓実「年輪年代法と文化財」―『日本の美術』421号2001年に鷲﨑加筆。ただし基礎データは非公開でブラックボックス化している)。なお、スギの標準パターンはヒノキに連動し作成されており、ヒノキが100年狂えばスギも100年狂う。この年輪年代法により、弥生中後期および古墳開始期が通説より100年遡上し、邪馬台国が古墳時代と重なった。そして今や、この年代遡上論は畿内説を支える最大の根拠となっている。しかし、この100年遡上論は完全な誤り。基本となる標準パターンの作成時、飛鳥時代で年輪パターンの接続に失敗し、奈良時代~現代は正しいが、640年以前(弥生中後期~古墳~飛鳥時代)の測定値は全て100年古く狂っている(表10、表11参照。ほとんどがヒノキで、一部はスギ)。

2 飛鳥・奈良時代

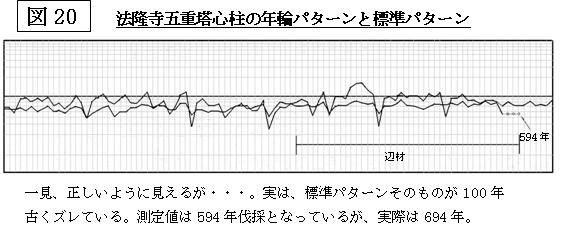

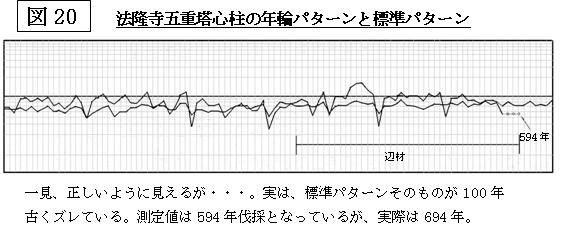

①法隆寺は607年に聖徳太子により創建されたが、五重塔心柱(年輪354層、直径82㎝)は

594年伐採と測定された(2001年)。しかし、法隆寺は670年に全焼(『日本書紀』天智九年)、7世紀末~8世紀初の再建とされる。100年の誤差が生じ現在でも理由不明のままで、光谷拓実も「多くの新説を期待するのみ」とする。法起寺三重塔心柱(測定年代572+αに対し706年建立:『聖徳太子伝私記』)も同様である。現状は100年前の古材利用と説明しているが、年輪年代を100年修正して共に新材のヒノキとするのが正しい。五重塔や三重塔の心柱は建築構造上もっとも重要で、建築学からは100年前の古材を転用するなど考えられない(鈴木嘉吉)。

②奈良市元興寺禅室(僧房の一部を鎌倉時代の1244年に改築)の巻斗(建物の横材を支える

部材)および頭貫(屋根裏の横柱)も、伐採年代582年、586年頃に対し建立は710~718年:『続日本紀』『元興寺縁起』で、同様に100年狂っている。596年建立の飛鳥寺(当初は法興寺または元興寺だったが、後に飛鳥寺と名称変更)は、平城京遷都に伴い飛鳥から平城京へ移転した(718年)。しかし、平城京の元興寺の建物は移築ではなく新築で、飛鳥の元興寺は「本元興寺」としてそのまま残り、併存していたとするのが通説である。

現に、日本最古の仏像「飛鳥大仏」(606または609年製作)は21世紀の今も飛鳥寺に鎮座し、安置する金堂も当然にして飛鳥に残ったはずだ。また飛鳥寺の塔は、593年に蘇我馬子が塔心礎に仏舎利を納め、心柱を立てたと記録されている。塔そのものは1196年(建久七年)に焼失し、舎利は翌年いったん掘り出された。そして新しく作った舎利容器を木箱に入れて、心礎の上方に埋めた。1957年の発掘調査で、塔跡の地下に埋まっていた心礎に舎利容器と木箱が埋納されていることが確認され、木箱には建久七年に塔が焼けたことが記され、文中に「本元興寺」の文字も見える。また、馬子が仏舎利を納めた時に一緒に埋められた宝物も確認されている。このように、飛鳥寺(本元興寺)は中核の金堂・塔が飛鳥に残り、付随して必用な僧房(僧侶の宿舎)も当然残ったはずだ。従って、奈良市元興寺そのものは新築で、問題の禅室部材(巻斗・頭貫)が「飛鳥から平城京まで運ばれ再利用」との現状説明は誤りで、年輪年代が100年狂っている。

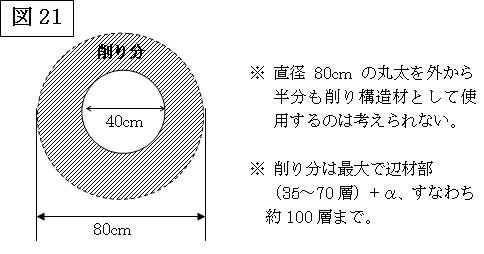

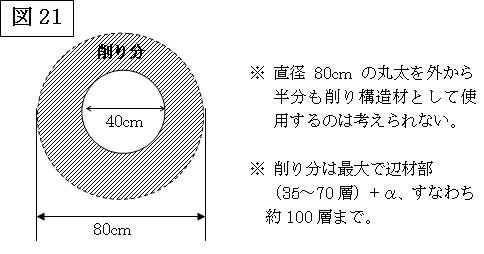

③滋賀県紫香楽宮跡から出土した9本のヒノキ柱根は、No.1~4が樹皮型、No.5は辺材型で、『続日本紀』の記録(紫香楽宮は742年に建設を開始し745年に短期間都とした)と一致する(表10)。ところが、No.6~9は心材型で最外年輪は530~562年の形成と判定された。そうすると、『続日本紀』とは200年の違いがある。ヒノキでは年輪1層(1年)は平均1mmで、200年では半径ベースで20cm直径ベースでは40cmにもなる。No.6~9は直径40~50cmの掘立て柱で、直径80~90cmの原木を外から40cmも削り仕上げた柱とは考えられない(図21)。心材型柱根(丸太)を建造物の構造材として使用する場合、削り取られる年輪数は辺材部(年輪35~70層)を含め、最大約100層である。ということは、No.6~9柱は測定値に100年の狂い(記録との違い200年から最大削り分100年を引いた残り100年)がある。もし測定値が正しければ、100年前の古材使用としなければならない。

④東大寺正倉院の事例でも、AD640年以前の測定値を示すNo.1~3、No.8~11も全く同様で

ある(表10)。このように、記録と照合可能な15事例(法隆寺五重塔心柱、法起寺三重塔心柱、元興寺禅室巻斗および頭貫、紫香楽宮跡No.6~9柱、東大寺正倉院No.1~3板・No.8~11板)では、AD640年以前の測定値が全て100年狂っている。これら以外に記録と検証可能な事例は存在しない。仮に測定値が正しければ、15事例(表10で「×」表示)は全て100年前の古材利用・風倒木利用となるが、それは有り得ない。

表10 飛鳥・奈良時代(AD640年以前の測定値は100年修正が必要)

3 弥生中後期・古墳時代

弥生中後期・古墳時代も年輪年代が100年古く狂っているのは同様である(表11)。

表11 弥生中後期・古墳時代(測定値は100年修正が必要)

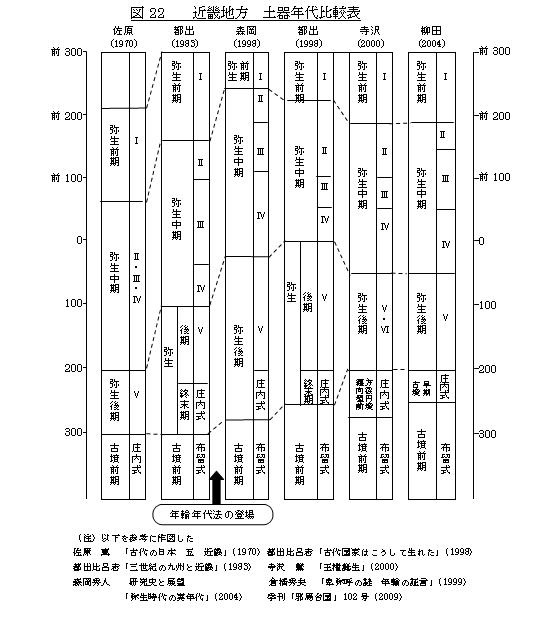

①大阪府池上曽根遺跡のヒノキ柱根No.12はBC52年伐採と測定されたが、同時に出土した

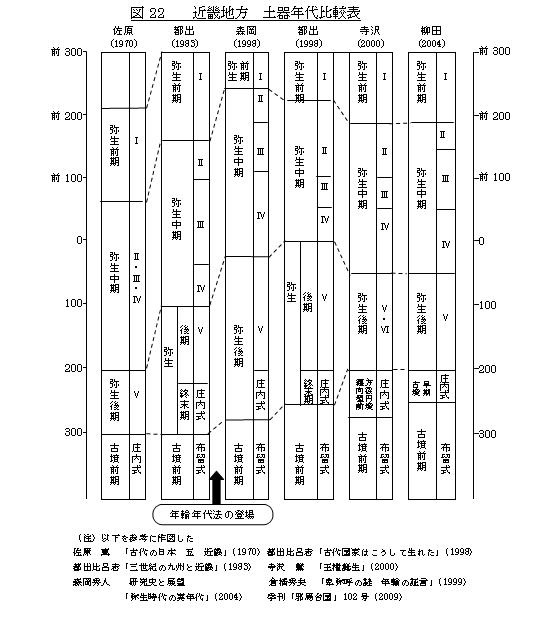

土器(弥生Ⅳ―3様式)の最新年代論(図22:寺沢薫案2000年。柳田康雄案2004年)とも合わない。弥生Ⅴ様式初頭の土器に貨泉(中国でAD14~40年の短期間に鋳造された銅銭で、年代論の重要な定点)が入れられた状態で出土し(大阪府瓜破遺跡)、中期最後のⅣ―4様式とⅤ様式(後期)の境界はAD1世紀後半~末となる。従って、Ⅳ―3様式の土器はAD1世紀中頃~後半とする従来通説が正しく(図22:都出比呂志案1983年)、年輪年代が100年狂っている。寺沢薫は貨泉問題からしてⅣ―3様式を紀元前とするのは無理と見て、No.12柱根を古材利用とするが、年輪年代が100年狂っていると判断するのが妥当である。同様に、滋賀県二ノ畦横枕遺跡も100年狂っている。

②奈良県纏向の石塚古墳(残存辺材部2.0cmのヒノキ板で、177年+α。推定190~200年

伐採)、勝山古墳(残存辺材部2.9cmのヒノキ板で、199年+α。推定200~210年伐採)も、周濠から同時に出土した布留〇式の土器年代(従来通説は300年以降。最近は270~300年とする考古学者も多い)と合わない。石塚・勝山古墳も、測定値より100年新しいAD280~320年の築造が正しい(ほぼ従来通説通り)。

なお、石塚古墳の周濠からは「加工跡のない木材」も出土している。古城泰はこの木材を奈良文化財研究所(光谷拓実)より入手し、炭素14年代法でAD320年の測定値を得て、英文誌(Kojo 1994年)に発表している(新井宏「歴博プロジェクト『弥生農耕起源』について」―『邪馬台国』101号2009年より)。

③兵庫県武庫庄遺跡のヒノキ柱根の最外年輪がBC245年の形成と判定された。この柱根は年輪617層の老樹木で辺材部が2.6cm残存し、しかも年輪密度が極めて高いことから辺材部はほぼ完存しているものと見なされ、伐採はBC245年に限りなく近いと判定された。同時に出土した土器(弥生Ⅲ様式)と約200年も違う。年輪年代を100年修正後なお50~100年の開きがあるが、遺跡の年代を通説より50年程度古く見るか、または50年前の古材使用で説明可能である。あるいは、残存辺材部2.6cmをもって「辺材部はほぼ完存している」と見なしたことに問題があるのかも知れない。光谷拓実も「(同時に出土した)土器と200年も違い、実に頭が痛い問題」「池上曽根遺跡の場合と同様、実に大きな問題」と述べ、未解決のままである。岡山県南方遺跡も全く同様である。弥生・古墳時代は明確な記録が存在せず、年輪年代の妥当性の検証が難しい。土器・鏡・貨泉・古墳型式・埴輪等との共伴(同時期性が確実なケース)による従来の編年に頼ることになる。このため、検証可能な事例は非常に少なく表11の6事例に絞り込まれるが、測定値が100年狂っている可能性が極めて高い。特に、池上曽根遺跡BC52年および二ノ畦横枕遺跡BC60年は、貨泉問題からは弥生土器Ⅳ―3様式をBC50~BC60年頃とするのは極めて困難で、①年輪年代が100年狂っているか②古材使用かの二者択一しかない。

4 コウヤマキ(高野槙)標準パターン

表10・表11では、ヒノキ(および連動するスギ)標準パターンを検証した。この他にコウヤマキ標準パターンが存在する(図19)。当初、光谷拓実はヒノキとの連動を試みたが照合は失敗した。そこで、コウヤマキのAD286~695年の410層を抜き出しヒノキと照合したら、成功したとする(『年輪に歴史を読むー日本における古年輪学の成立』同朋舎1990年。以下、『年輪に歴史を読む』1990年と略す)。しかし、その相関係数は0.258と非常に低い。ちなみに、相関係数は±1で完全一致、0に近づくほど相関度は低く(悪く)なる。標準パターン同士の相関係数として0.258は異常に低く、とても照合成立(連動している)とは言えない。

ただ、この標準パターンの186~741年は平城京跡(12本)と隣接する法華寺跡(3本)の丸太15本から作成された。平城京跡出土の12本は平城京時代に伐採されたのであろう。そうすると、標準パターン先端の741年は平城京時代(710~784年)のほぼ中央年に仮置き状態にあるので、狂っても±40年以内である。従って、大阪府狭山池遺跡出土の樋(ため池から水を出す装置で、コウヤマキ製)の測定値616年伐採はほぼ妥当である(狂っても40年以内)。また、奈良県香芝市下田東遺跡の2号墳周濠から出土したコウヤマキ製の木棺底板(辺材型)の測定値449年+αすなわち450年代伐採もほぼ妥当である。

5 事例検証からの除外

①例えば滋賀県瀬田唐橋は除外した。橋脚角材のヒノキ3本の最外年輪は、548年、617年、548年と判定された。しかし、3本共に心材型で何年分が削り取られたか判然としない。さらに、治山治水がほとんど行われなかった古代は洪水で橋はしばしば流失し、何度も架け替えられた可能性がある。672年の壬申の乱の時、大海人皇子(後の天武天皇)軍と大友皇子軍が瀬田唐橋で戦っている。しかし、問題のヒノキ角材が壬申の乱当時のものと即断できず、伐採年と壬申の乱672年を直結して論ずることは出来ない。

②弥生遺跡から出土する木材も同様である。弥生遺跡の存続期間は数百年に及ぶことが多く、出土木材と土器の共伴関係が明確でない限り、測定値はあまり意味を持たない。例えば、滋賀県下之郷遺跡・兵庫県東武庫遺跡の例では土器年代との関係が今ひとつ明確でない。下之郷遺跡(弥生中期後半が中心)では、スギ製の楯の部材4点のうち最も新しい年代を示した試料(辺材型、334層)の最外年輪はBC223年で伐採はBC200年頃と推定され、出土土器(Ⅳ様式初頭か)より相当古いとされる。しかし、環濠から出土のため土器との同時期性が明確でなく、それ以上のことは分らない。

③また、木工品・工芸品は心材部を大きく削り加工することが多く、検証事例から原則排除すべきである。例えば、東大寺正倉院宝物の長方机第17号は心材部を大きく削っているため最外年輪はAD381年で、正倉院建立760年頃とは約380年も違い、全く参考にならない。もちろん、樹皮型・辺材型なら検証可能。ただし木工品・工芸品は、良質な材料を保管し少しずつ使用することがあり、伐採年と使用年が数十年以上も狂うことがあるので要注意。法隆寺金堂「中の間」「西の間」の天蓋(仏像の上にかざすカーテンを模した木製の荘厳具)も、この理由で除外した。これらを考慮すると、標準パターンが正しいか否かを検証できる事例は、表10・表11に絞り込まれる。

6 標準パターンの接続ミスはAD570~610年頃

これまで、測定値が640年以前は全て100年古く狂っていることを論証した。ただし、これは標準パターンの接続ミスが640年に起こったことを必ずしも意味しない。実際の接続ミスは570~610年頃と推定され、以下、その理由を示す。

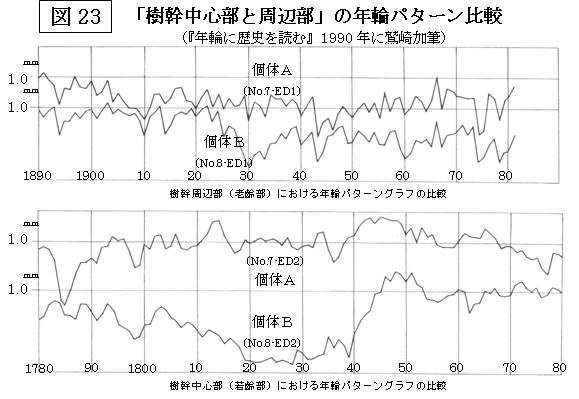

年輪照合は外から100層以内

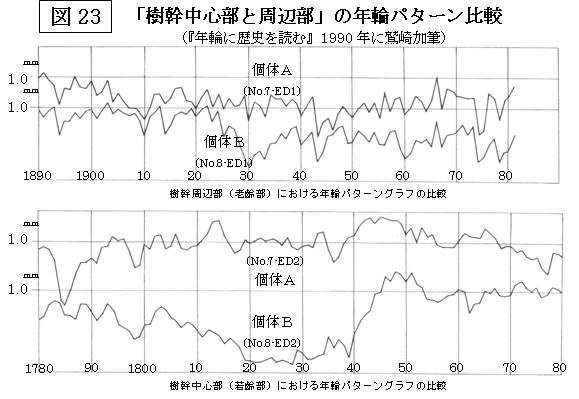

年輪は、樹心から100~150層までの若い形成期は個体差が大きい。光谷拓実は標準パターン作成の検討に際し、長野県上松産ヒノキ10点での「樹幹中央部と周辺部」の年輪パターンを比較している(図23。『年輪に歴史を読む』1990年)。この図23では、最外年輪から92層以内では個体AとBのパターンはよく似ているが、樹心に近い部分では非常に異なっている。ポイントは、試料10点の平均年輪数は263層あるが、同一産地同士でさえ信頼出来るのは外から100層以内である。このため、個別事例の照合でも最外年輪から100層以内を重視している。標準パターンの基礎データは非公開で、全貌は全く不明である。わずかに個別事例での断片的なグラフ(数値データなし)が散見されるのを集めたのが表12である。この表12を見ても、外から60~100層で判定されている(100層より樹心に近い部分はほとんど無視か?)。

表12: 標準パターンとの照合事例

接続ミスは570~610年頃

表10を眺めると、境界線の640年以降でこれに近い測定値は670年付近の法隆寺金堂天井板668年、669年、同五重塔部材673年、東大寺正倉院No.7板679年、同No.14板677年である。これらは、測定値が640年以降を示すので正しい。そうすると、標準パターンとの照合は先程の例示からすると最外年輪から60~100層で行われるので、670年から60~100年遡るまでは正しい標準パターンということになる。逆に言えば、570~610年のどこかで標準パターンの接続ミスが起こり、それ以前のパターンが狂っていることを意味する。

7 年輪年代と炭素14年代の関係

炭素14年代法は、年輪年代法と並ぶ科学的年代測定法である。自然界の炭素という元素Cは、C12、C13、C14の3種類の同位体(原子核の中の中性子の数が異なる類似原子。アイソトープと言う)の総称である。この炭素は大気中では炭酸ガスとして存在し、光合成・食物連鎖で動植物の細胞に取り込まれる。このうち炭素14は大気圏上層で宇宙線の作用で生成されるが、一方では徐々に放射線(電子)を出しながら5730年で半分に減少する特性を持つ。この性質を利用し、木材・土器付着炭化物(煮こげ、すす)・種実・骨に残留する炭素14の濃度(同位体比=C12/C13/C14の個数比率)をまず測定する。次に、その残留濃度のレベルによって、生命活動の終了により炭素14の取り込みが停止された過去の年次(すなわち減少開始年)を逆算する。

実際の濃度測定は、加速器質量分析計(AMS)で行うのが最近の主流である。測定した炭素14濃度は、減少開始年を炭素14年代=BP(Before Present)で表示する。これは、1950年を基準(Present=現在)として、ここから何年前に減少を開始したかを意味する。例えば、1800BPと表示した場合、1950年から1800年前すなわちAD150年が減少開始年となる。木材の場合では、年輪毎の形成年次を示す(年輪に含まれるα―セルローズは年輪間を移動せず、これから炭素を抽出して炭素14濃度を測定するので、年輪毎の識別が可能)。

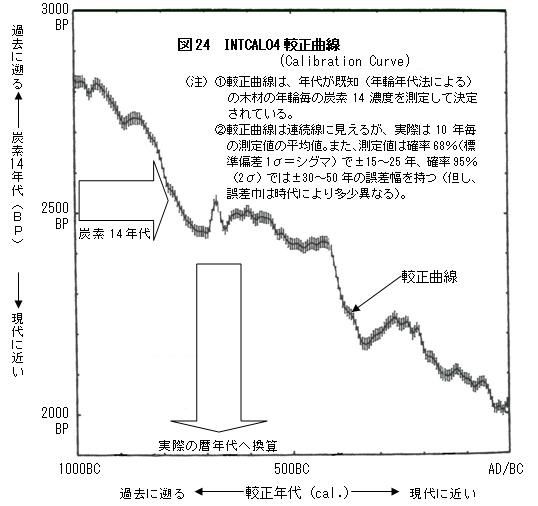

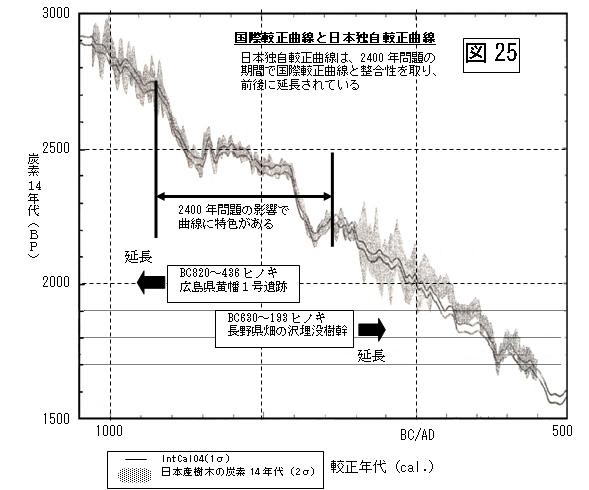

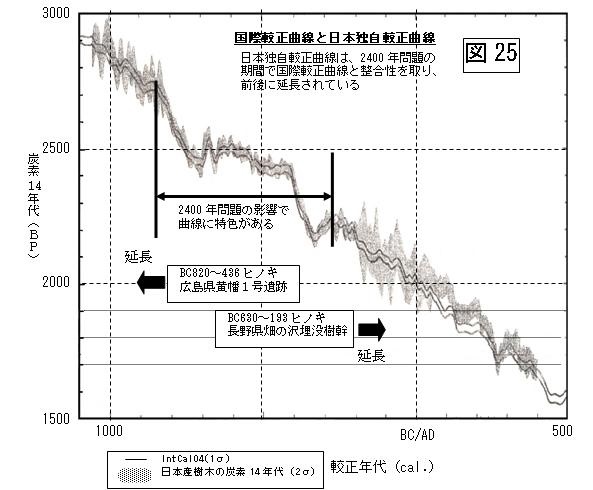

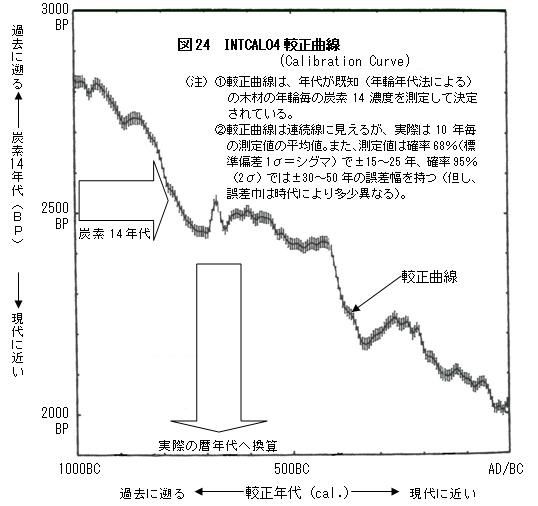

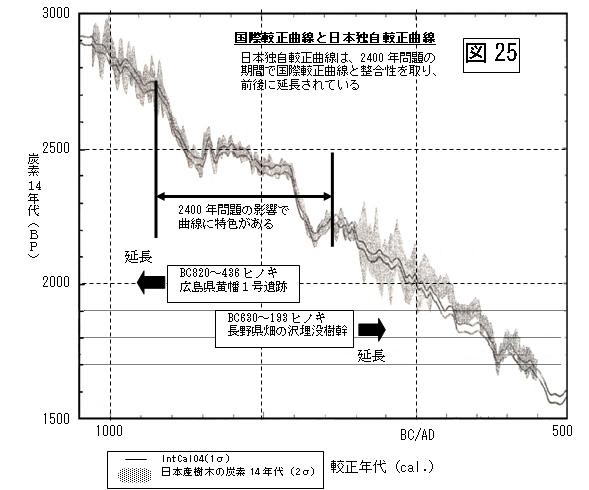

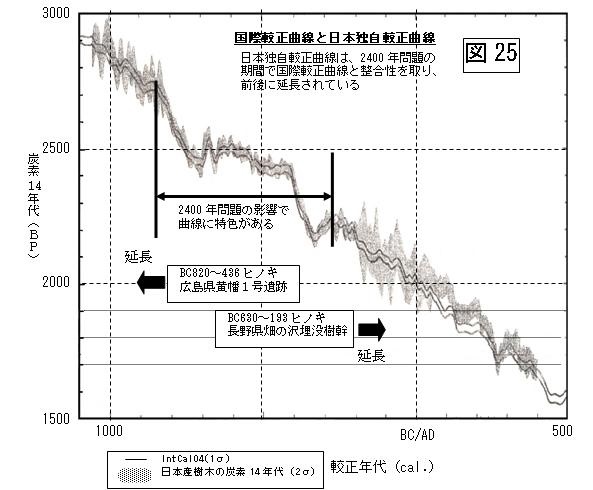

ところが、この炭素14年代は誤差が大きい。というのは、この手法は大気中の炭素14の生成・減少がバランスし濃度が一定を前提とするが、実際には時代により変動している(過去3000年間で4%。1%で濃度減少のスタート年が80年狂う)。これを補正するため、年代が既知の木材の年輪毎の炭素14濃度を測定し、これを基準に較正(補正)して実年代(較正年代)へ換算する。この較正のための国際基準としてINTCAL04年版の「国際較正曲線」が作成されている(図24)。この「国際較正曲線」では、12400年前までの年輪年代と炭素14濃度が年輪毎にリンクされている(なお最新では09年版が発表されたがほとんど変わらない)。しかし、欧米樹木の年輪年代を基準とするため、地域差があり日本での適用は問題だと判明した。このため、国立歴史民俗博物館(歴博)が中心となり日本産樹木による「日本独自の較正曲線」を作成中である(図25)。

さて、図25を見ると日本独自較正曲線(作成中)は国際較正曲線とほぼ整合している。これは、国際較正曲線と日本独自較正曲線のベースとなる双方の年輪「標準パターン」が一致していることを意味する。ということは、その標準パターンで判定された年輪年代値も正しいことになる。ところが、既述のようにAD640年以前は年輪年代が100年古く狂っている。なぜだろうか? これを以下、事例検証を含め解明する。

8 年輪年代と炭素14年代の整合性事例検証

池上曽根遺跡

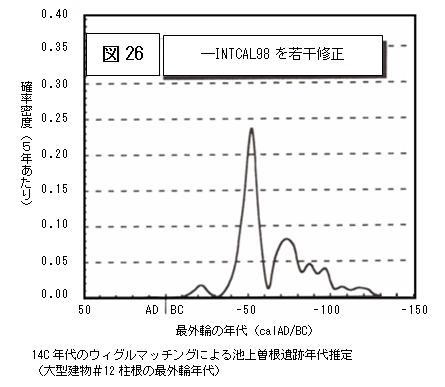

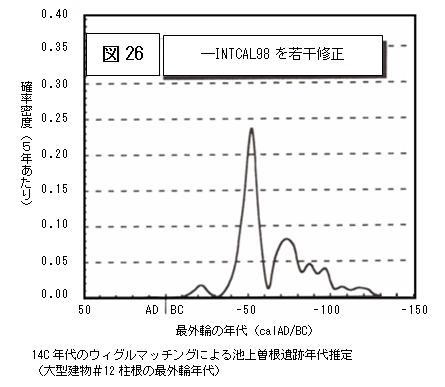

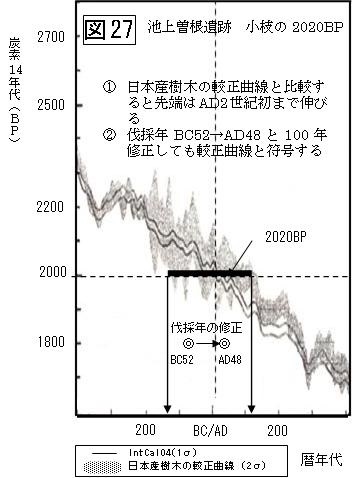

池上曽根遺跡の柱根No.12は、年輪年代でBC52年伐採と判定され(1996年)、弥生中後期が通説より100年遡上するきっかけとなった。歴博がこの柱根の最外輪を炭素14年代で測定(1998年)したらBC80~BC40年となり、年輪年代と一致するとして図26がしばしば紹介される。しかし、

①そもそも、この柱根No.12(年輪248層)の最外年輪は炭素14年代が測定されていない。測定したのは、樹皮から内へ103、133、163、193年目の4つだけで、それぞれ2200±40、2240±40、2160±40、2240±40BPであった(誤差幅1σ=68%確率。ただし2σ=95%確率なら±80年)。もう一つは近くの土中にあった炭化した木の小枝は2020±40BP(1σ)で、この小枝を柱根No.12の最外年輪と同一時期と仮定した。そして、以上5つの測定値から最外年輪をBC80~BC40年と推測したに過ぎない(図26。今村峯雄「考古学における14C年代測定」2000年)。随分と乱暴な仮定や推測と言わざるをえない。

②近くの小枝と柱根No.12最外年輪が同時期との保証は何もない。図26はあくまで小枝の測定値で、炭化した時期も不明。また、わずか5つのデータで統計処理(ウイグルマッチ)をするのは、もともと無理がある。

③柱根N0.12の最外年輪1~102年目および194~248年目をなぜ測定しなかったのか歴博は何も説明していない。測定したが都合悪いデータになったためであろう。都合よい103~193年目だけのデータで恣意的操作をしたと疑われる。

④池上曽根遺跡は大阪湾の海岸に近い。海洋生物やこれを多食する陸上動物は古い炭素14年代

が出ることが知られている(海洋リザーバー効果)。海岸付近の樹木も海風を受け、海洋リザー

バー効果の影響を受ける。能登半島の海岸付近の樹木は、10キロ内陸の樹木より平均240年

も古い炭素14年代が報告されている(新井宏。金沢大学データを解析)。池上曽根遺のNo.1柱

根も付近のヒノキを伐採したと考えられるので、海洋リザーバー効果で炭素14年代が実際より

古く出ている可能性が高い。一方では、年輪年代の古代は「100年の狂い」の可能性が強い。

従って、炭素14年代・年輪年代ともに古い方に狂っている可能性が強く、狂ったモノサシ同士

を比較して「一致した」と喜ぶ状況ではない。

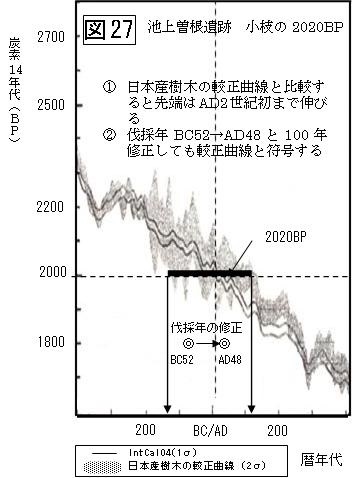

⑤図27は、木の小枝の2020±40BPを、日本産樹木による較正曲線(作成中)と比較したものである。これによれば、日本産樹木による較正曲線はバラツキが大きく幅も広いので、先端は2世紀初頭まで及び、図26(INTCAL98を若干修正した較正曲線)によるBC80~BC40年とは全く異なる。これに、海洋リザーバー効果があれば更に新しくなり、この遺跡を1世紀中頃とする従来通説と矛盾しない。結論として、年輪年代法で判定されたBC52年は100年狂っておりBC52→AD48年へ修正すべきで、土器編年による従来通説が正しい。

宇治市街遺跡

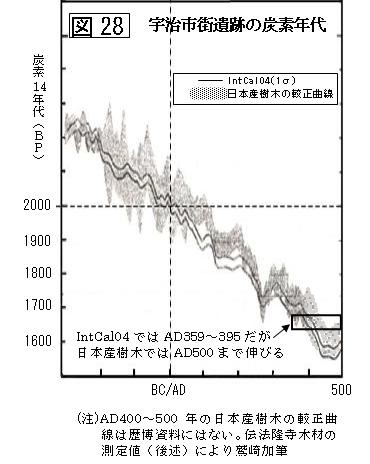

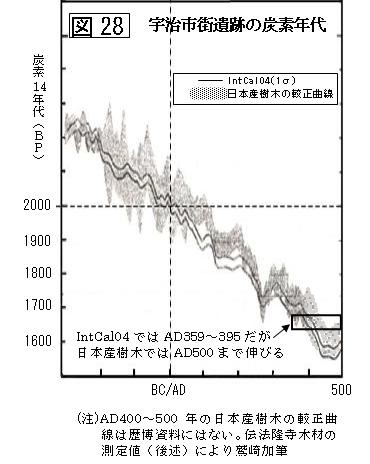

京都府宇治市街遺跡からヒノキ板(30×14×3㎝、樹皮型)が出土した。この最外年輪が年輪年代で389年伐採、炭素14年代で359~395年と判定された(2006年3月記者発表。光谷拓実、下村峯雄)。これが相互検証になるという。しかし、

①炭素14年代359~395年は、国際較正曲線INTCAL04で判定された。しかし、日本産樹木による較正曲線ではAD1~5世紀は50~100年程新しく、410~500年に修正すべきで、先端は500年まで伸びる。年輪年代が100年狂っており389→489年へ修正しても、先端500年の範囲に収まる(図28)。

②このヒノキ板の年輪数は63層と少ない。照合が難しい日本では200層、最低でも100層が必要とされる。63層では異なる時代の候補年が多数出現し、389年は炭素14年代359~395年の範囲におさまる候補を示したに過ぎない。光谷拓実も、「年輪数が少なく断定的な結論としない」とする。

③同時に出土した土器は、大阪府大庭寺遺跡のTG232様式に酷似し最も古い須恵器である。須恵器の源流は朝鮮半島の陶質土器で、渡来人が5世紀前半にもたらしたとされ、一部には400年頃との説もある。今回の年輪年代389年により、須恵器の出現が4世紀後半まで更に遡ると発表されたが性急過ぎる。年輪年代389年が怪しいのである。朝鮮半島で最も古い陶質土器窯である慶南昌寧郡余草里窯跡の操業は、4世紀末と想定されている。これからすると宇治市街遺跡の須恵器の4世紀後半説は早過ぎ、申敬澈釜山大教授(韓国考古学)も「にわかには信じがたい」とコメントしている。

④このヒノキ板と須恵器は流水路跡(幅3m)から出土した。流水路からの出土品は流入した経緯が様々で、考古学では共伴が非常に怪しいとされる。特に木材は水より軽く、いつどこから流れ込んだか全く不明である。大雨・洪水で遠くから流れ込んだ可能性もあり、水より重い土器(大雨・洪水でも長距離は移動しにくい)との共伴は全く保証されない。今回のような小板の場合は尚更である。発表では一括性(同時性)が高いと見るが、それは危険である。

なお、佐紀遺跡(平城宮跡)も同様である。第267次調査(1996年)で平城宮跡より深い土層の自然流路跡(幅4~6m)からヒノキ板(86.5×61.0×6.8㎝。年輪175層の樹皮型)が出土し、412年伐採と判定された。一方、第48次調査(1968年)では、この自然流路の下流(第267次調査地点とは違う)の同じ層から須恵器(TK73型)が出土している(『埋蔵文化財ニュース』99号2000年)。このことから、TK73型=412年、また先程のTG232型=389年とし須恵器の登場を4世紀後半まで遡らせる説は短絡である。

琵琶湖周辺の遺跡

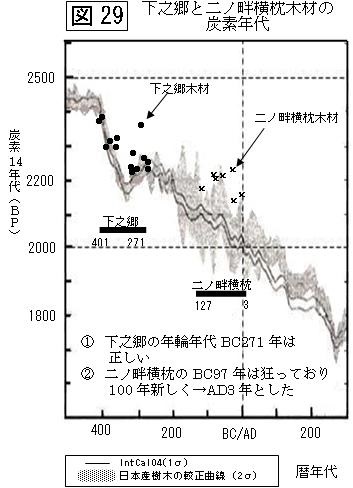

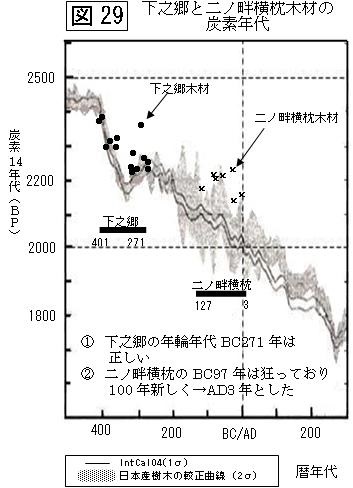

琵琶湖周辺の滋賀県守山市に位置する下之郷遺跡・二ノ畔横枕遺跡出土木材の年輪年代と炭素14年代が測定された(表13)。ただ、この両遺跡には炭素14年代固有の問題(年輪年代との整合性とは別次元の要因)が潜んでいると推定される。

表13 下之郷遺跡と二ノ畔横枕遺跡の炭素14年代

①下之郷遺跡の発掘調査(1997年10月~1999年3月)でスギ製の楯が出土し、年輪年代が『埋蔵文化財ニュース』99号(2000年6月)で報告された(部材4点のうち最も新しいのはBC223年)。測定は1999年~2000年初頭と推定される。この時点では、【紀元前】の標準パターンは既に炭素14年代との整合が取られており(後述)、表13の炭素14年代と年輪年代との対応関係は正しい。

②二ノ畦横枕遺跡の発掘調査(1995年6~12月)で出土した井戸A、Bの部材を年輪年代で測定した(1995年秋~暮)。井戸Aの樹皮型スギ材はBC60年、井戸Bの樹皮型スギ材とヒノキ材は共にBC97年伐採と判定された。しかし、1995年時点の標準パターンは狂っており(後述)、井戸BのBC97年は100年新しくAD3年へ修正が必要で、共伴するⅣ様式後半の土器年代から見ても同様である。また、井戸AのBC60年も共伴するⅣ様式後半~末の土器から見てAD40年に修正が必要である。

③以上の下之郷と二ノ畦横枕の炭素14年代は図29となる。一見して分かるのは、年輪年代が正しくても(下之郷)あるいは100年狂っているので修正しても(二ノ畦横枕)、いずれにせよ日本産樹木による較正曲線から上方へ同程度古くやや乖離している。同程度の乖離ということは、二ノ畦横枕の100年修正は妥当で、乖離には炭素14年代固有の要因が想定される。

日本海・若狭湾~琵琶湖からの気流(偏西風)で海洋リザーバー効果の影響があるのか(リザーバー効果は湖水でも起こる)、また特殊な地域性があるかも知れない。日本列島は地形が複雑で海洋リザーバー効果も地域性があろう。今後、測定事例が増えれば、地域によっては国際較正曲線と大きく違うケースもあり得る。そうなると、日本産樹木による独自較正曲線の作成が難航することも考えられる。いずれにせよ、今後、測定事例を増やし検証することが重要であろう。

9 新しい木曽系ヒノキの標準パターン

最新情報では、木曽系ヒノキの標準パターンとしてBC705~AD2000年を作成したという(光谷拓実「古代史の謎を解く年輪年代法」。『歴史読本』2009年8月号)。この新しい「木曽系ヒノキの標準パターン」は、同一地域(木曽)だけで2700年間もカバーし、また埋没樹幹(丸太)という良好な試料から作成された。さらに、炭素14年代とのチェックも行われている可能性が高い。今後、この「木曽系ヒノキの標準パターン」を使用すれば、飛鳥時代以前でも正しい測定年代が出される可能性が十分ある。

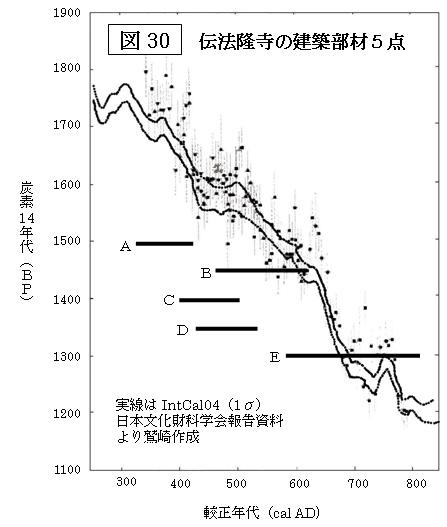

伝法隆寺の建築部材

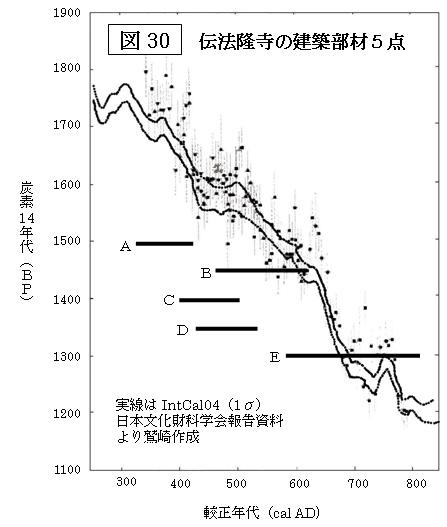

この新しい「木曽系ヒノキの標準パターン」で測定したと考えられるのが、伝法隆寺の建築部材5点(京都大学提供)を使用した年輪年代と炭素14年代を対比した図30である(2009年7月の『日本文化財科学会』第26回大会で発表。尾嵜ほか「日本樹木年輪試料による古墳時代以降の炭素14年代較正曲線作成の試み」)。

この図30では、年輪年代の年次設定(A~E)による炭素14年代は、国際較正曲線とほぼ整合してプロットされている。ただ、測定値は国際較正曲線より全体にやや上方へシフトし幅も広い。この報告は2009年7月である。一方、光谷拓実が新しい「木曽系ヒノキの標準パターン」を発表したのも2009年8月で、ほぼ同時期である。つまり、伝法隆寺の建築部材5点の年輪年代は、この新しい標準パターンで測定され正しいと思われる。しかし、光谷拓実は以前に法隆寺の建築部材を百数十点も測定している。もし本当に炭素14年代との整合性を検証したいなら、既測定の百数十点から選定して炭素14年代を測定すべきである。「伝法隆寺」という由来が定かでない部材を測定しても、五重塔心柱の594年伐採という既測定値の検証にはならない。従って、本誌63号で示した飛鳥奈良時代の15事例(法隆寺五重塔心柱、法起寺三重塔心柱、元興寺禅室巻斗および頭貫、紫香楽宮跡No.6~9柱、東大寺正倉院No.1~3板・No.8~11板)の既測定値が100年古く狂っている事実は変わらない。

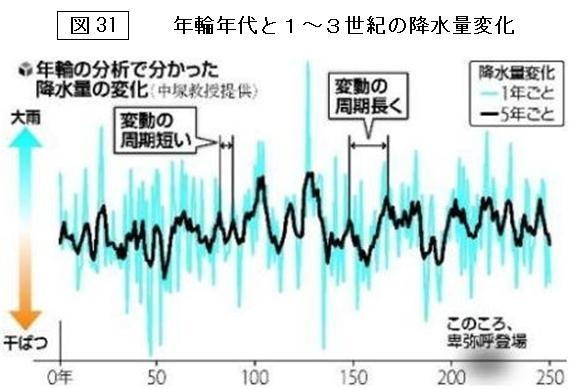

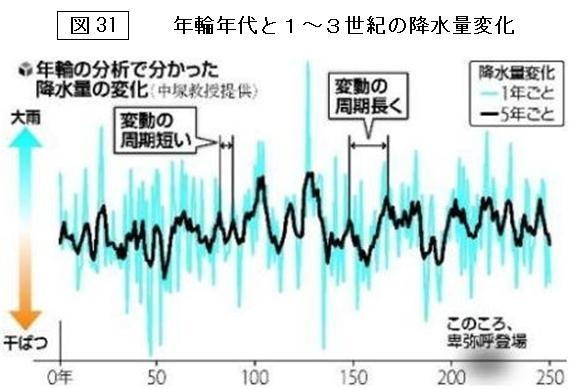

年輪年代と2~3世紀の降水量変化

2世紀から3世紀にかけ、日本では干ばつと大雨の時期を数十年ごとに繰り返すなど降水量が大きく変動していたことが、中塚武・名古屋大教授(地球化学)らの木の年輪分析で明らかになった(図31)。列島はかってない豪雨にも襲われていた。邪馬台国の卑弥呼は、その直後に台頭しており、中塚教授は、降水量の変動による社会の不安定化が背景にあったと指摘している。

中塚教授らは、長野県で発掘され、紀元前1世紀から紀元3世紀のものと判明している木曽ヒノキについて、年輪一つ一つに含まれる酸素を詳しく調べた。酸素には、軽い酸素と少し重い酸素があり、軽い酸素を含む水の方が葉から蒸発しやすい。重い酸素が年輪に含まれる割合は、降水量が少なく、乾燥していた年ほど多くなる。これを利用し、1年単位で降水量の変化を再現した。日本の降水量は、1世紀半ばから短い周期で変動を繰り返すようになり、2世紀になると40~50年周期で大きく変動。これまでにない大雨も発生していた。観測記録のない時代の細かい降水量変化が分かったのは初めて(以上、読売新聞2010年8月14日記事より)。

さて、この発表は2010年8月である。従って、「紀元前1世紀から紀元3世紀のものと判明している木曽ヒノキ」の年代判定は、新しい「木曽系ヒノキの標準パターン」で行われ、これは正しいと考えられる。

元興寺禅室の頭貫

2010年8月、元興寺禅室の頭貫(屋根裏の横柱)の年代が「586年+α」、樹皮型に近い辺材型で586年頃の伐採と発表された。しかし10年前の2000年、この禅室の巻斗(建物の横材を支える部材)は、古い標準パターンで582年伐採と判定されている。そして、この禅室は平城京遷都に伴い飛鳥にあった元興寺(飛鳥寺)が平城京へ移築され、巻斗は「飛鳥から平城京まで運ばれ再利用された」との説明になっている(『日本の美術』421号2001年)。従って、説明の統一性・連続性からは頭貫も同様でなければならない。このため、頭貫の年代判定は古い標準パターン(これは100年狂っている)で行われ、新しい「木曽系ヒノキの標準パターン」は使用されなかったと考えられる。

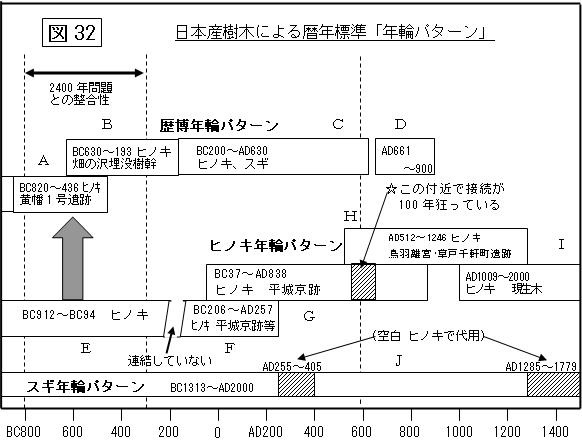

10 「年輪パターン」と較正曲線

較正曲線の基礎データ

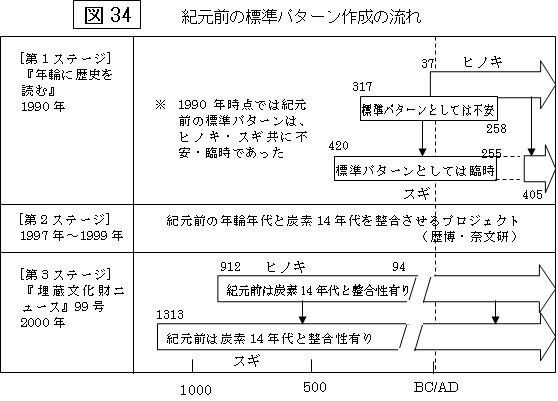

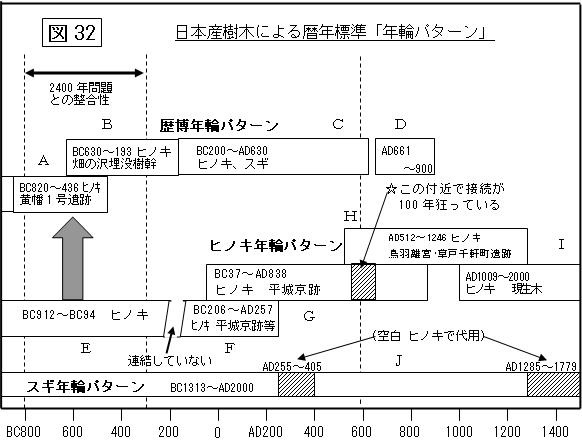

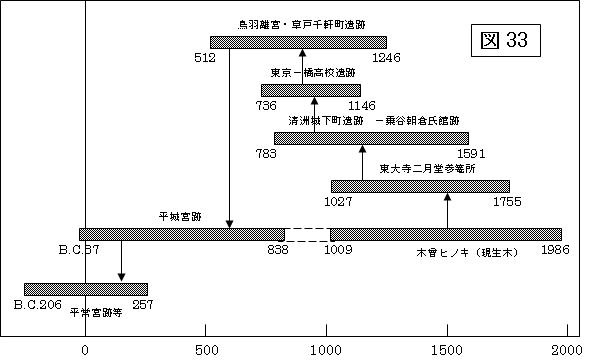

図32は、「歴博年輪パターン」「ヒノキ年輪パターン」「スギ年輪パターン」を示す。このうち、「ヒノキ年輪パターン」の作成経緯を示すのが次の図33である(『日本の美術』421号2001年)。両図を比較すると、図32のパターンE(BC912~BC94)が図33には存在しない。

ところが、パターンEは2000年時点の『埋蔵文化財ニュース』99号で標準パターンとして既に登場している。すなわち、東武庫遺跡および武庫庄遺跡の事例で、「ヒノキ標準パターン819年分(BC912~BC94年)と照合したら・・・」と記載されている。従って、本来なら図32パターンEが図33の作成経緯図(2001年)に組み込まれていなければおかしいが、このEの年代確定がどのようにして行われたかは、いかなる資料にも登場しない。ということは、Eの年代確定(BC912~BC94年)が別の手法で行われたことを暗示している。

さて、測定した炭素14年代の理論値(BP)を実年代に換算する較正曲線は、年代が既知の木材の年輪毎の炭素14濃度を測定し、時系列に並べて作成される。図32「歴博年輪パターン」は日本産樹木による独自較正曲線を作成するための基礎データである。本来なら、「ヒノキ年輪パターン」「スギ年輪パターン」の試料(年代は既知)が多数存在するので、それらの炭素14濃度を測定して較正曲線を作成するのが望ましい。ところが、歴博は全く違う「歴博年輪パターン」の試料から較正曲線を作成しつつあり、二重基準となる。歴博がこの手法を採用した理由は何か?

最大の理由は、「ヒノキ年輪パターン」「スギ年輪パターン」の試料から較正曲線を作成すると、国際較正曲線とあまりに違う凸凹形状になるからであろう。これは、「ヒノキ年輪パターン」「スギ年輪パターン」が、640年以前は100年古く狂っているからである。日本独自較正曲線を作成すれば、地域差から国際較正曲線と多少違うのは当然である。しかし大体は似たものになるはずだし、しかも絶対に合致せねばならない期間がある。較正曲線は、現在(AD1950年を基準)から2400年ぐらい前のBC750~BC400年頃の350年間は較正曲線がほぼ水平になっている(再掲:図25参照)。これは太陽黒点活動の影響等で生じるため地球上どこでも同じで「2400年問題」と言い、前後の傾斜が激しくBC800~BC300年頃の凸凹形状に非常な特色がある。ところが、既存の「ヒノキ年輪パターン」「スギ年輪パターン」から較正曲線を作成すると、100年のズレのため国際較正曲線と凸凹形状が全く合わない。

一方、図32「歴博年輪パターン」のA(BC820~BC436年:黄幡1号遺跡)およびB(BC630~BC193年:畑の沢埋没樹幹)について、歴博の説明では奈文研(光谷拓実)で事前に年代設定されているとする。しかし、実態は以下の通りと推定される。

紀元前の標準パターンと炭素14年代

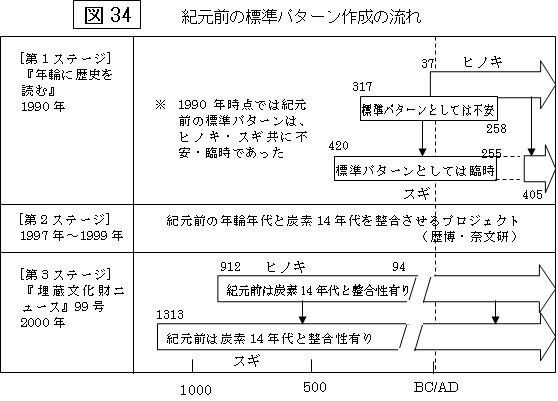

今述べた図32「ヒノキ年輪パターン」は、1980年代に骨格が完成している。このうちF

(BC206~AD257年)は、もともとBC317~AD258年であった(図34【第1ステージ】)。しかし、「とくに先端の150層ほどの部分は長野県上郷町出土の埋木試料の樹心に近いところの年輪データのみであり、しかもこの部分の年輪には乱れがあって、状況は決してよくない。先端部がとくに薄弱であることからすれば、標準パターンとするにはやや躊躇せざるをえない」(『年輪に歴史を読む』1990年)。このため、それより古い図32のE(BC912~BC94年)は1990年時点では存在しなかった(存在しても、EとFの連結が困難なため宙に浮いていた)。1990年代後半に年輪年代と炭素14年代の整合が模索され、歴博プロジェクト「ヒノキ・スギ等の年輪年代による炭素14年代の修正」(1997~1999年)が実施された(図34【第2ステージ】)。これは、佐原真(奈文研で年輪年代法開発を推進し後に歴博へ移籍)を代表とし、光谷拓実、今村峯雄、坂本稔が参加する奈文研・歴博が一体となったプロジェクトである。この時期に、暫定だったEが「2400年問題」との整合性により年代が特定されたと推定される(図32、図34)。すなわち、Eの炭素14年を測定し時系列で並べた凸凹形状を、ウイグルマッチング法(凸凹形状のパターン合わせ)により国際較正曲線の特色ある凸凹形状と合わせ年代を特定した。この場合、国際較正曲線が標準パターンの役割を果たしている。

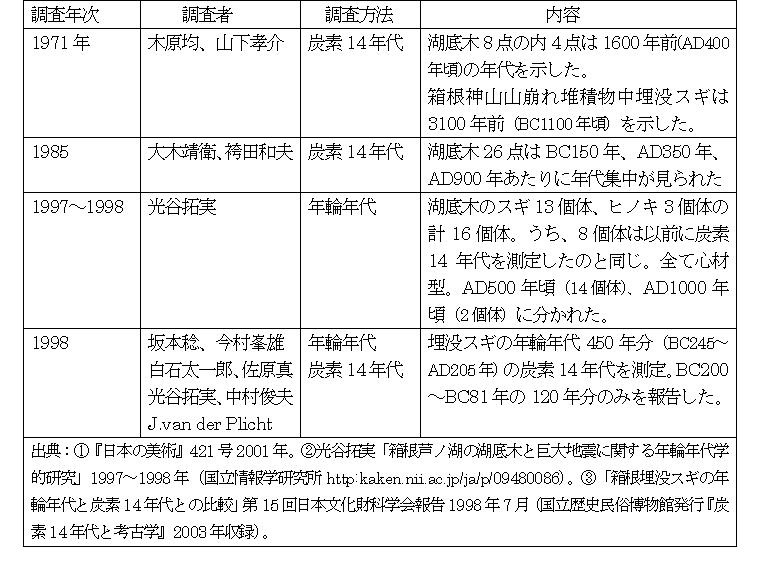

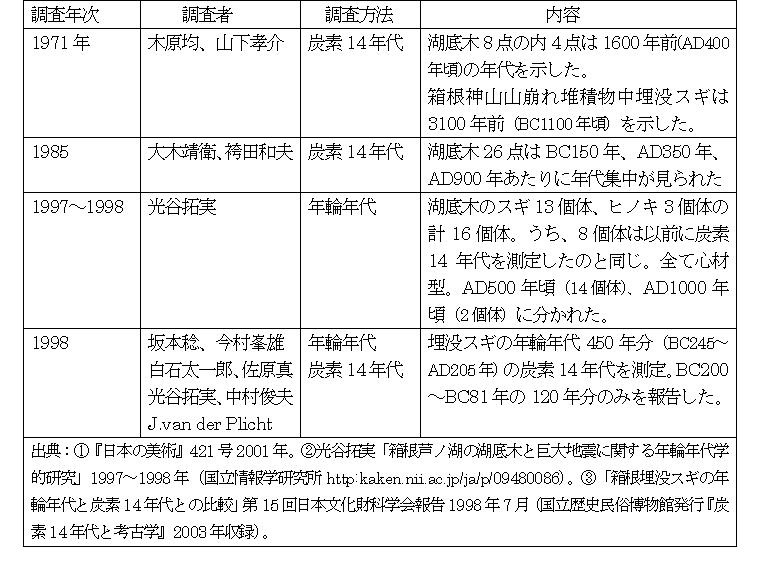

このように2000年になると、ヒノキはBC912年まで、スギはBC1313年まで延長された(図34【第3ステージ】)。これに大きな役割を果たしたのが、今述べた歴博プロジェクトである。これと並び、箱根樹木も参考にされたと推定される。この箱根樹木は早くから炭素14年代が測定され、年輪年代より先行している(表14)。

表14 箱根芦ノ湖の湖底木および神山山崩れ堆積中埋没スギの調査

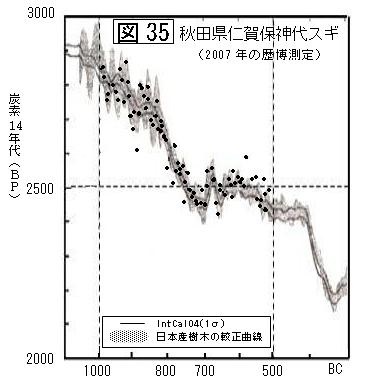

また、秋田県鳥海山の噴火による埋没スギ(鳥海神代スギ)も、炭素14年代が先行している。この埋没スギ8点からは1990年以前に2600BP(実年代でBC800年頃)の結果が出ており、紀元前の古い樹幹であることは分かっていた。また848層の平均値パターンも作成されていた(『年輪に歴史を読む』1990年)。これを参考としながら、光谷拓実は1998~1999年に、848層を近畿地方のヒノキ材の平均値パターン(BC646~BC418年)と照合し、噴火による岩なだれをBC466年と確定した(『日本の美術』421号2001年)。これにより、スギ材の標準パターンがBC1313年まで延長された(BC466年+848層=BC1314年。これからBC466年のダブリ1年を引くとBC1313年)。

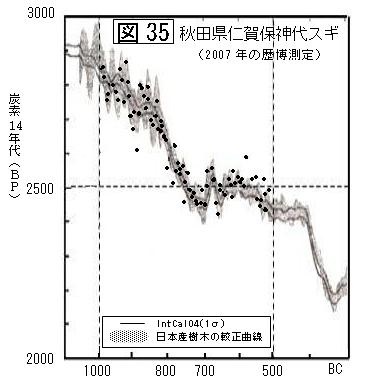

埋没樹幹には巨木も含まれ、樹齢1000年に及ぶのもある。また丸太ということもあり、長期の標準パターンを作成するのに最適の試料である。日本では欧米と違い、紀元前の縄文弥生時代は炭素14年代法が年輪年代法より先行しており(1950年代から)、これらを参考としながら、紀元前の標準パターンが1998~1999年に作成された。特にBC800~BC300年の期間は、炭素14年代の特色ある較正曲線と整合性を取り設定された。以上の推論が正しいとすれば、1999年以降に測定された紀元前の事例は、年輪年代と炭素14年代は整合性がある(例:図35仁賀保神代スギ)。

紀元前の標準パターン完成は1998年8月~1999年

1998年7月の「日本文化財科学会」第15回大会で、光谷拓実らは論文「箱根埋没スギの年輪年代と炭素14年代との比較」(表14参照)を発表した。この論文には、「ヒノキについては紀元前317年まで、スギについては断片的にではあるものの紀元前420年までの標準グラフが完成しており、さらに古い年代に関する標準グラフの作成も継続的に行われている」と明記されている。すなわち、この時点ではヒノキはBC317年、スギはBC420年までしか伸びておらず、1990年当時と変わっていない。この「日本文化財科学会」第15回大会より以降、1998年8月~1999年にヒノキがBC912年までスギはBC1313年まで延長され、これが『埋蔵文化財ニュース』99号(2000年6月)に掲載された。

すなわち、紀元前の標準パターンは①1990年代中頃は試行錯誤中で不安定・暫定(臨時)であった、②1997~1999年にかけて炭素14年代との整合を行い再整備・再構築され(歴博プロジェクトなど)、1998年8月~1999年にヒノキがBC912年またスギはBC1313年まで延長された(図34)。従って③1998年より前の測定事例(武庫庄遺跡BC245、南方BC243、二之畔横枕BC97・BC60、池上曽根BC52)は100年狂っているが、1999年以降の事例は年輪年代と炭素14年代との整合性がある(ただし、図32の紀元後の標準パターンGおよび連動するFは依然として100年狂っている)。光谷拓実は、この再構築した紀元前の標準パターンを使用して、図25および図32のA(黄幡1号遺跡)およびB(畑の沢埋没樹幹)の年代を、較正曲線の基礎データとして確定したと思われる。現在作成中の「日本独自較正曲線」は、このAおよびBと基点として前後に延長されつつあり、弥生古墳時代の年代遡上の根拠となった古い標準パターンとは関係ない、これが結論である。

11 結論

記録と照合可能な15事例(法隆寺五重塔心柱、法起寺三重塔心柱、元興寺禅室巻斗および頭貫、紫香楽宮跡No.6~9柱、東大寺正倉院No.1~3板・No.8~11板)では、AD640年以前の測定値が全て100年古く狂っているのは明白である。また、弥生中後期・古墳時代で検証可能な6事例(武庫庄遺跡・南方遺跡・二之畦横枕遺跡・池上曽根遺跡・石塚古墳・勝山古墳)も、100年古く狂っている。

特に問題は飛鳥奈良時代の15事例である。これら15事例が全て100年前の古材利用・風倒木利用という事は、まずあり得ない。また数百年前のことならいざ知らず、わずか数十年前のことを記述した飛鳥奈良時代の諸記録が全て誤りということもあり得ない。一方、年輪年代と炭素14年代の整合性について、筆者は推論を行った。もし推論が的外れであれば、年輪年代と炭素14年代は整合性があり標準パターンも正しいことになる。しかしその場合には、15事例は全て100年前の古材としなければ説明がつかない。

古代は木材が貴重品で転用が多いとして、伊勢神宮の例が取り上げられる。しかし、伊勢神宮は20年毎の式年遷宮で建て替えられる。伊勢神宮であるから最上質の木材が使用され、しかも20年しか経過しない。従って、当初から転用を前提に造営される特殊な事例である。また、710年の平城京遷都に伴い藤原京から木材が運ばれ転用された例がある。しかし、藤原京は694~710年のわずか16年間の京である。平城京への遷都に伴い、藤原京での官公庁などの公共建物は首都機能として不必要となり、一部は新品同様の材料として平城京で再利用されたのである。従って、古材転用に関し伊勢神宮と藤原京は特殊な事例である。古代では木材が貴重品であったことは事実であるが、重要建築物の構造材(柱など)は原則的には新材使用であって、古材転用(使用)を過大評価すべきではない。

木材使用は新材または古材の二者択一(丁か半か)で他の可能性はない。仮に古材使用の可能性を50%まで認めて、各事例で古材の確率が50%、新材の確率が50%とする。そうすると、15事例の全てが古材の確率は、0.5×0.5×0.5・・・・・、すなわち0.5の15乗=0.00003で1万分の1以下の確率となる。標準パターンが正しければ、飛鳥奈良時代15事例は全て古材使用となるが、その確率は1万分の1以下で、ほとんど有り得ない。ということは、筆者の推論が間違いの確率も「1万分の1以下」である。これに弥生古墳時代で貨泉問題などから検証可能な6事例も古材使用とすると合計21事例となる。21事例の全てが古材使用の確率は1000万分の4で、ほとんどDNA鑑定並みの精度で「標準パターンには系統的な誤りがある」と断定できる。

以上を総合して、標準パターンと測定値の関係をまとめると、表15となる。弥生古墳時代の年代遡上の根拠となったのは「×」表示の標準パターンで、飛鳥時代で接続に失敗し、640年以前の測定値は全て100年古く狂っている。

表15 標準パターンと年輪年代測定値

結論として、年輪年代法による弥生中後期・古墳開始期の100年遡上論は全く成立しない。従って、この誤った遡上論を主な根拠とする「箸墓=卑弥呼の墓」「纏向遺跡=邪馬台国の王都」説は根底から揺らぐ。なお、拙論「木材の年輪年代法の問題点―古代史との関連について」(『東アジアの古代文化』136号2008年)、「炭素14年代法と邪馬台国論争―年輪年代法との連動を通して」(『邪馬台国』101号2009年)、およびHP「邪馬台国の位置と日本国家の起源」http//homepage3.nifty.com/washizaki/ 掲載論文も参照していただきたい。